2017年01月10日

819系(蓄電池電車“DENCHA”)を見る

遅ればせながら、あけおめことよろです。

ことしも、マイペースに更新していこうかとおもいます。酉年だけに。

2017年初記事は、819系を取り上げます。

昨年10月から若松線で運行を開始した819系。

JR九州初の蓄電池電車で、“DENCHA”という可愛らしい愛称とロゴマークもついています。

現在、毎週火曜日を除いて、1日4往復運転されていますが、今後増備され、今春のダイヤ改正(3月4日実施)では、若松線のすべての列車が、従来の気動車から819系に置き換わるとのことです。(福北ゆたか線の一部列車も819系が充てられる予定なので、もしかしたら、博多まで来る可能性も…なきにしもあらずですね。)

現在の運行ダイヤでは、折尾~直方間を回送列車として1往復する空白の1時間があり、パンタグラフを上げて、充電しながら走行しているようです。

パッと見、817系。でも、違う。

ヘッドライトはHIDですね。眩しいです。(^ω^)

折尾到着後は、パンタグラフを下ろしています。

そういえば、折尾駅の筑豊本線ホームはかつて、若松線の乗り場(1番乗り場)だけ、架線が張られていなかったんですよね。

若松発の折尾折りかえしでも、折尾到着後しばらくはパンタグラフを上げて充電していました…。

若松線(非電化区間)へ。鹿児島本線のガード下を通過…違和感があります。

まだ乗車はしていないので、いずれ…乗りにいきたいですね。思ったよりも静かっぽいです。

ことしも、マイペースに更新していこうかとおもいます。酉年だけに。

2017年初記事は、819系を取り上げます。

昨年10月から若松線で運行を開始した819系。

JR九州初の蓄電池電車で、“DENCHA”という可愛らしい愛称とロゴマークもついています。

現在、毎週火曜日を除いて、1日4往復運転されていますが、今後増備され、今春のダイヤ改正(3月4日実施)では、若松線のすべての列車が、従来の気動車から819系に置き換わるとのことです。(福北ゆたか線の一部列車も819系が充てられる予定なので、もしかしたら、博多まで来る可能性も…なきにしもあらずですね。)

現在の運行ダイヤでは、折尾~直方間を回送列車として1往復する空白の1時間があり、パンタグラフを上げて、充電しながら走行しているようです。

パッと見、817系。でも、違う。

ヘッドライトはHIDですね。眩しいです。(^ω^)

折尾到着後は、パンタグラフを下ろしています。

そういえば、折尾駅の筑豊本線ホームはかつて、若松線の乗り場(1番乗り場)だけ、架線が張られていなかったんですよね。

若松発の折尾折りかえしでも、折尾到着後しばらくはパンタグラフを上げて充電していました…。

若松線(非電化区間)へ。鹿児島本線のガード下を通過…違和感があります。

まだ乗車はしていないので、いずれ…乗りにいきたいですね。思ったよりも静かっぽいです。

2016年12月30日

JR折尾駅の鹿児島本線ホームを見る

JR折尾駅の鹿児島本線のホームが、2017年1月2日始発から高架切り替えとなるのに伴って、現行ホームが閉鎖になるため、見納めに行ってきました。

今回は、画像多めです。一度で見せようとおもいます。(^^)

まずは、折尾駅(東口)の仮駅舎

前回とほとんど変わっていませんが……

鹿児島本線の高架はほぼ完成しています。今後、駅本体部ができる予定になっています。

3番ホームの端から見た新しい高架ホームも準備OK段階です。

煉瓦積みの通路なんかも、今後通れなくなります。

3番ホームのホーム上には旧駅舎時代からの名残りがいくつか残されています。これも見納め…。

同じく3番ホームにある、駅構内図。これも1月1日までとなりそうですね。

4、5番ホームにある国鉄時代からとおもわれる駅名標。陣原の部分、黒崎を消した痕が残っています。

同じく4、5番ホームからみた建設中の筑豊本線の高架橋。

今後は、筑豊本線ホームの高架ホームの建設がはじまります。まだまだ先が長い工事となりそうです。

折尾駅周辺は、どういう変貌をするでしょうか。

今回は、画像多めです。一度で見せようとおもいます。(^^)

まずは、折尾駅(東口)の仮駅舎

前回とほとんど変わっていませんが……

鹿児島本線の高架はほぼ完成しています。今後、駅本体部ができる予定になっています。

3番ホームの端から見た新しい高架ホームも準備OK段階です。

煉瓦積みの通路なんかも、今後通れなくなります。

3番ホームのホーム上には旧駅舎時代からの名残りがいくつか残されています。これも見納め…。

同じく3番ホームにある、駅構内図。これも1月1日までとなりそうですね。

4、5番ホームにある国鉄時代からとおもわれる駅名標。陣原の部分、黒崎を消した痕が残っています。

同じく4、5番ホームからみた建設中の筑豊本線の高架橋。

今後は、筑豊本線ホームの高架ホームの建設がはじまります。まだまだ先が長い工事となりそうです。

折尾駅周辺は、どういう変貌をするでしょうか。

2016年11月24日

或る列車の佐賀コース運転(20161123)

11月23日、JR九州のスイーツトレイン『或る列車』の佐賀コースが運転されました。

或る列車は、明治時代末期に九州鉄道がアメリカのJ.G.ブリル社より輸入した豪華客車のイメージを持たせて設計された車両を使用し、車内で軽食やスイーツのコース料理を提供しながら運行する列車で、普段、大分コースと長崎コースをシーズンごとに入れ換えて運転されています。

この日は、特別に佐賀コースとして、佐世保~佐賀~唐津の1往復運転です。

(午前コース…佐世保→唐津、午後コース…唐津→佐世保)

ということで、唐津まで行ってきました。

金色の塗装がカッコイイですねー。

西唐津行きの303系と。

~~~

伊万里行きのキハ125形と。

唐津駅では出発式典も行われました。

『或る列車』が乗客を乗せて佐賀県内を走行したのは、今回がはじめてでした。

佐賀県内の今後の運行については、JR九州は「食事や食器の積み込みなど運用上の課題があるためいまのところ未定だが、今回の運行の結果も参考にして検討したい」とのことだ。

或る列車は、明治時代末期に九州鉄道がアメリカのJ.G.ブリル社より輸入した豪華客車のイメージを持たせて設計された車両を使用し、車内で軽食やスイーツのコース料理を提供しながら運行する列車で、普段、大分コースと長崎コースをシーズンごとに入れ換えて運転されています。

この日は、特別に佐賀コースとして、佐世保~佐賀~唐津の1往復運転です。

(午前コース…佐世保→唐津、午後コース…唐津→佐世保)

ということで、唐津まで行ってきました。

金色の塗装がカッコイイですねー。

西唐津行きの303系と。

~~~

伊万里行きのキハ125形と。

唐津駅では出発式典も行われました。

『或る列車』が乗客を乗せて佐賀県内を走行したのは、今回がはじめてでした。

佐賀県内の今後の運行については、JR九州は「食事や食器の積み込みなど運用上の課題があるためいまのところ未定だが、今回の運行の結果も参考にして検討したい」とのことだ。

2016年10月19日

カープ応援ラッピングトレイン

10月15日は、下関総合車両所の公開でした。

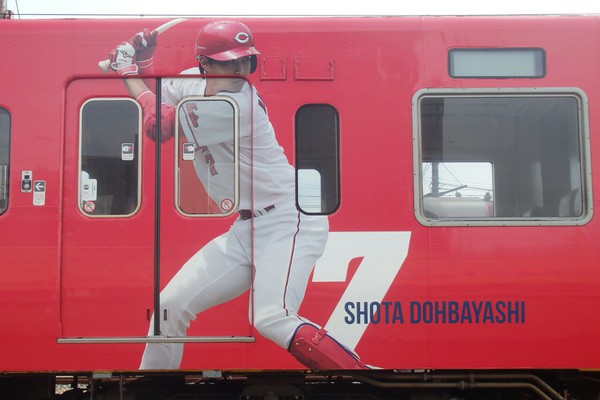

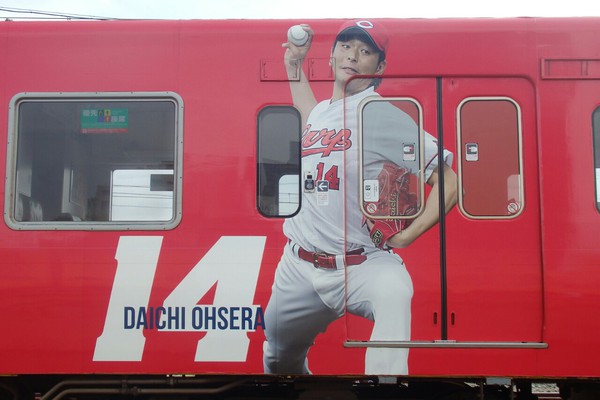

車両展示には、3月中旬~11月上旬頃まで運行されている『カープ応援ラッピングトレイン』(カープ電車)もいました。(^^)

カープ電車は、下関総合車両所(広セキ)に所属する、115系L-08編成にラッピングされています。

おもに広島地区で運行されていますが、日中はすでに227系の独壇場となっているため、朝夕くらいしか見られないのだとか。見れたら幸せですね。

運行当初は『真赤激!』のヘッドマークが取り付けられていたようが、リーグ優勝を決めたあと、カープ坊や入りのV7のヘッドマークが取り付けられています。(両先頭車両に同じデザイン)

今年のスローガン『真赤激!』

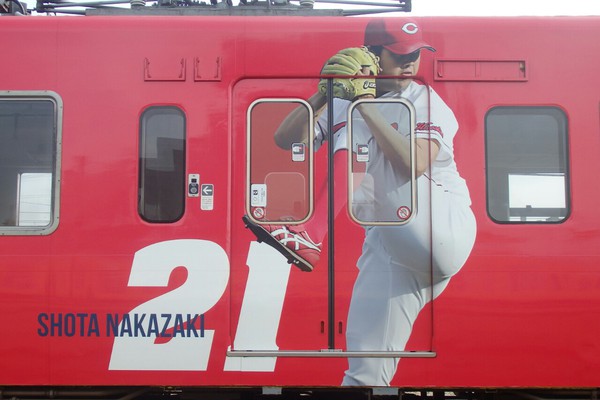

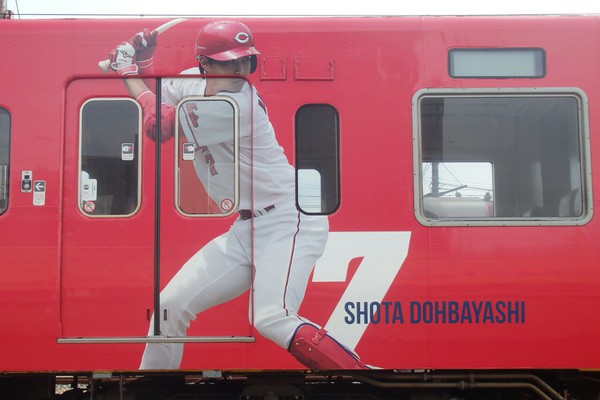

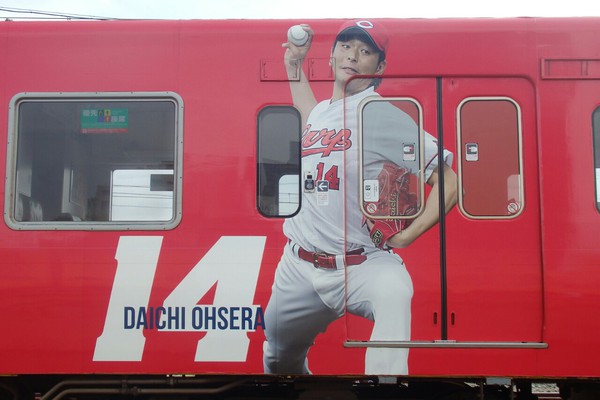

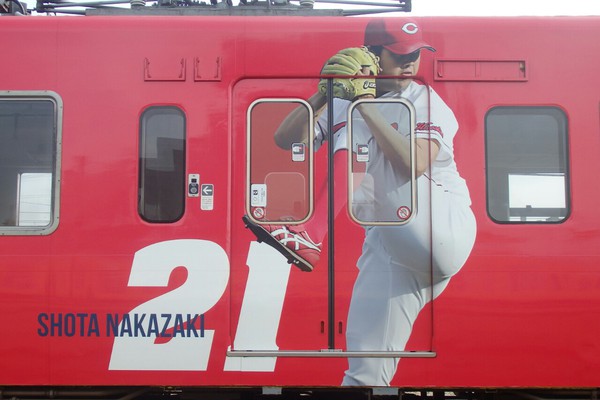

側面には、主力選手たちの写真です。海側、山側とも同じデザインでした。(敬称略)

梵英心 #6

丸佳浩 #9

黒田博樹 #15

新井貴浩 #25

中崎翔太 #21

堂林翔太 #7

大瀬良大地 #14

菊池涼介 #33

田中広輔 #2

スラィリー #!

今年の広島カープは圧倒的な強さでリーグ優勝を果たし、クライマックスシリーズでもそれが続きました。

今週末からは、日本ハムファイターズとの日本シリーズ。どういう試合が見られるのか楽しみです。

(我らがホークスは、リーグ優勝を逃して、クライマックスシリーズもファイナルステージは2勝4敗。。)

車両展示には、3月中旬~11月上旬頃まで運行されている『カープ応援ラッピングトレイン』(カープ電車)もいました。(^^)

カープ電車は、下関総合車両所(広セキ)に所属する、115系L-08編成にラッピングされています。

おもに広島地区で運行されていますが、日中はすでに227系の独壇場となっているため、朝夕くらいしか見られないのだとか。見れたら幸せですね。

運行当初は『真赤激!』のヘッドマークが取り付けられていたようが、リーグ優勝を決めたあと、カープ坊や入りのV7のヘッドマークが取り付けられています。(両先頭車両に同じデザイン)

今年のスローガン『真赤激!』

側面には、主力選手たちの写真です。海側、山側とも同じデザインでした。(敬称略)

梵英心 #6

丸佳浩 #9

黒田博樹 #15

新井貴浩 #25

中崎翔太 #21

堂林翔太 #7

大瀬良大地 #14

菊池涼介 #33

田中広輔 #2

スラィリー #!

今年の広島カープは圧倒的な強さでリーグ優勝を果たし、クライマックスシリーズでもそれが続きました。

今週末からは、日本ハムファイターズとの日本シリーズ。どういう試合が見られるのか楽しみです。

(我らがホークスは、リーグ優勝を逃して、クライマックスシリーズもファイナルステージは2勝4敗。。)

2016年02月22日

JR九州と西鉄の新型車両導入計画

今月は、JR九州と西鉄で、ともに新型車両導入のニュースが発表されました。

まず、JR九州は、819系。

JR九州では初めての蓄電池電車の導入となります。

だいぶ前に、817系の1編成を改造させて、非電化路線区間で試運転を実施されていましたが、ようやく、専用車両の導入と相成りました。

車両のベースは、現行の817系で、同じ2両で1編成です。

愛称は“DUAL ENERGY CHANGE TRAIN”から、『DENCHA』とつけられています。

今年4月、筑豊本線(若松線)に1編成が投入され、試運転が実施されるそうです。となると、来月には落成、甲種輸送があると思われます。

そして秋には営業運転を開始し、来年春に、6編成の追加導入が計画されています。

若松線からキハ47形が姿を消すかもしれませんが、同時に、筑豊本線のダイヤにも何かしらの変化が見られるかもしれませんね。

製造は、これまでを踏まえて日立製作所で間違いないでしょう。

そして、西鉄では、9000形。

5000形に代わる新型車両として導入されます。

3000形以来のマイナーチェンジであり、将来を担う車両となりそうです。

ステンレス製で、これまでの赤帯がデザインのなかで継承されます。

西鉄で初めて、LED式の行先表示が採用されます。

車内はロングシートで、スタンションポール(手すり)も増設されます。

窓ガラスにはUVカットガラス、室内灯にはLEDが、それぞれ採用されます。

製造は、従来形式と同じく川崎重工業。

来年3月に3両固定編成が2編成と2両固定編成2編成を導入。

さらに再来年度までに、3両固定編成を2編成と2両固定編成1編成が導入される予定です。

イラストイメージでは、ぱっと見、7000・7050形と3000形を足して割ったような感じにも見えなくはないですが…。実車がまだ見られないので、未知数の部分が多いですがね。

5000形の代替車両といっても、5000形自体が現行車両で最多の編成数を誇っていて、なおかつ、長期間に渡って製造されてきたりして、後期の編成ほど更新も進んでいるため、すべてを置き換えるまでにはだいぶかかりそうです。

※記事中の画像は、各社のニュースリリース資料からの引用です。

ちょっとここでお知らせ↓

最近、更新ペースがスローテンポになっています。記事のストックも蓄積していますが、思うよう更新されないことをあらかじめご了承ください。

まず、JR九州は、819系。

JR九州では初めての蓄電池電車の導入となります。

だいぶ前に、817系の1編成を改造させて、非電化路線区間で試運転を実施されていましたが、ようやく、専用車両の導入と相成りました。

車両のベースは、現行の817系で、同じ2両で1編成です。

愛称は“DUAL ENERGY CHANGE TRAIN”から、『DENCHA』とつけられています。

今年4月、筑豊本線(若松線)に1編成が投入され、試運転が実施されるそうです。となると、来月には落成、甲種輸送があると思われます。

そして秋には営業運転を開始し、来年春に、6編成の追加導入が計画されています。

若松線からキハ47形が姿を消すかもしれませんが、同時に、筑豊本線のダイヤにも何かしらの変化が見られるかもしれませんね。

製造は、これまでを踏まえて日立製作所で間違いないでしょう。

そして、西鉄では、9000形。

5000形に代わる新型車両として導入されます。

3000形以来のマイナーチェンジであり、将来を担う車両となりそうです。

ステンレス製で、これまでの赤帯がデザインのなかで継承されます。

西鉄で初めて、LED式の行先表示が採用されます。

車内はロングシートで、スタンションポール(手すり)も増設されます。

窓ガラスにはUVカットガラス、室内灯にはLEDが、それぞれ採用されます。

製造は、従来形式と同じく川崎重工業。

来年3月に3両固定編成が2編成と2両固定編成2編成を導入。

さらに再来年度までに、3両固定編成を2編成と2両固定編成1編成が導入される予定です。

イラストイメージでは、ぱっと見、7000・7050形と3000形を足して割ったような感じにも見えなくはないですが…。実車がまだ見られないので、未知数の部分が多いですがね。

5000形の代替車両といっても、5000形自体が現行車両で最多の編成数を誇っていて、なおかつ、長期間に渡って製造されてきたりして、後期の編成ほど更新も進んでいるため、すべてを置き換えるまでにはだいぶかかりそうです。

※記事中の画像は、各社のニュースリリース資料からの引用です。

ちょっとここでお知らせ↓

最近、更新ペースがスローテンポになっています。記事のストックも蓄積していますが、思うよう更新されないことをあらかじめご了承ください。

2015年10月22日

キハ31形の座席にあった収納式テーブル

JR九州のキハ31形の座席には、東海道新幹線開業当時の0系に使用されていた転換クロスシートが採用されています。

これはキハ31形の製造が国鉄末期だったこともあり、製造費を削減していたこともあります。

新幹線で転換クロスシートだなんて、今おもえば馬鹿げたものです。

しかし、この転換クロスシートは、人間工学に基づいて設計されたもので、背もたれはちょうどい角度となっているのです。

キハ31形においても、そんなに疲れることはありません。

ということで、50年近く経ったいまでも、開業当時の形見が残っているということになります。

(0系は、2008年に山陽新幹線を最後に引退済。山陽新幹線で最後まで残っていたのは、30年くらい前に製造された編成がほとんど。)

今回取り上げるのは、2004年に撮影したものなので、10年近く前になりますが…

当時、肥薩線で運行されていたキハ31形。もちろん、転換クロスシート。

その転換クロスシートに、初期の0系の名残りともいえる収納式のテーブルが残されていました。

いまでこそテーブルは撤去されたり、鉄板で塞がれてしまっていますが、当時はまだテーブルを引き出して、実際に使うこともできました

今思えば、テーブルのサイズは小ぶりです。お弁当を乗せるくらいしかできないと思います。

次第にこうしたのがなくなっていくのですよね。寂しい限りです。

これはキハ31形の製造が国鉄末期だったこともあり、製造費を削減していたこともあります。

新幹線で転換クロスシートだなんて、今おもえば馬鹿げたものです。

しかし、この転換クロスシートは、人間工学に基づいて設計されたもので、背もたれはちょうどい角度となっているのです。

キハ31形においても、そんなに疲れることはありません。

ということで、50年近く経ったいまでも、開業当時の形見が残っているということになります。

(0系は、2008年に山陽新幹線を最後に引退済。山陽新幹線で最後まで残っていたのは、30年くらい前に製造された編成がほとんど。)

今回取り上げるのは、2004年に撮影したものなので、10年近く前になりますが…

当時、肥薩線で運行されていたキハ31形。もちろん、転換クロスシート。

その転換クロスシートに、初期の0系の名残りともいえる収納式のテーブルが残されていました。

いまでこそテーブルは撤去されたり、鉄板で塞がれてしまっていますが、当時はまだテーブルを引き出して、実際に使うこともできました

今思えば、テーブルのサイズは小ぶりです。お弁当を乗せるくらいしかできないと思います。

次第にこうしたのがなくなっていくのですよね。寂しい限りです。

2015年08月20日

明治日本の産業革命遺産の世界遺産登録記念のラッピング電車(西鉄&JR九州)

7月5日、明治日本の産業革命遺産がユネスコの世界文化遺産への登録を受けました。

(政府などでは「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」という名称を用いている。)

福岡県では、北九州の八幡製鉄所や大牟田の宮原抗跡などが含まれていて、県内でははじめての世界遺産となりました。

それを記念したラッピング電車が、西鉄とJR九州でそれぞれ期間限定で運行されています。

ラッピングの内容は同じかと思いきや、やはり同業他社とあって、違いますね。

西鉄は、8000形8011F編成。

JR九州は、811系PM-5編成。

どちらも、ヘッドマークがないのが残念ですが。(^^;

世界遺産になったところ以外にも、福岡県内には数多くの観光スポットがあるので、これを機に、もっと観光客を呼び込んでほしいものですね。

(政府などでは「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」という名称を用いている。)

福岡県では、北九州の八幡製鉄所や大牟田の宮原抗跡などが含まれていて、県内でははじめての世界遺産となりました。

それを記念したラッピング電車が、西鉄とJR九州でそれぞれ期間限定で運行されています。

ラッピングの内容は同じかと思いきや、やはり同業他社とあって、違いますね。

西鉄は、8000形8011F編成。

JR九州は、811系PM-5編成。

どちらも、ヘッドマークがないのが残念ですが。(^^;

世界遺産になったところ以外にも、福岡県内には数多くの観光スポットがあるので、これを機に、もっと観光客を呼び込んでほしいものですね。

2015年06月02日

関門トンネル入口近くに留置された103系1500番台

下関でのトワイライトエクスプレス等の撮影の帰り、門司駅でいったん電車を降りて、気になる電車を見てきました。

筑肥線に新型車両(305系)が投入されたことに伴い、103系1500番台の一部編成が廃車、解体されています。

小倉総合車両センターでの解体作業にも限界があるとのことで、今回挙げている関門トンネル入口近くや竹下に疎開留置されています。

関門トンネル入口近く…そこしか場所がなかったのかとも思えてしまいます。

415系も心なしか、気になってしょうがなく見ているような…。

いつまでそこに留置されるかはわかりません……。

筑肥線に新型車両(305系)が投入されたことに伴い、103系1500番台の一部編成が廃車、解体されています。

小倉総合車両センターでの解体作業にも限界があるとのことで、今回挙げている関門トンネル入口近くや竹下に疎開留置されています。

関門トンネル入口近く…そこしか場所がなかったのかとも思えてしまいます。

415系も心なしか、気になってしょうがなく見ているような…。

いつまでそこに留置されるかはわかりません……。

2015年05月30日

トワイライトエクスプレス、下関へ

今年春のダイヤ改正で廃止された、豪華寝台特急『トワイライトエクスプレス』(大阪~札幌)。

そのトワイライトエクスプレスが、今月から旅行会社主催ツアーの団体臨時列車として運行されています。

平成29年春に運行開始が予定されている

JR西日本のクルーズトレイン『トワイライトエクスプレス瑞風』の橋渡しでもありましょうか。

客室は、人気の高かった、スイートとロイヤルだけとし、

これに食堂車とサロンカーを組み合わせた、定員40名です。

6月までは『山陽コース』として運行。

◎大阪発(毎週土曜日10時頃)-(琵琶湖1周) -大阪-(山陽線)-下関着(翌日15時着)

◎下関発(毎週月曜日10時頃)-(山陽線)-大阪-(琵琶湖1周)-京都着(翌日18時頃)

7月からは、山陽コースに加え、山陰本線(大阪-(山陽・伯備線)-米子-(山陰線)-下関)を通るコースの設定を予定しているとのこと。

こちらはまだ運行日などは決まっていません。

………………

というわけで、この日は、227系や下関駅をただ見に行ったわけではないのです。

この、トワイライトエクスプレスをみてきました。

下関駅ホームは、トワイライトエクスプレスの到着前から、鉄道ファンだけではなく、家族連れも…。歓迎ムードは変わりませんね。

牽引する機関車はEF65でした。トワイライトエクスプレスのHMついているだけマシです。

客車

方向幕も、しっかり準備されていますね。

機関車の停車位置がホームの端のほうになるので、そのへんでごった返している印象を受けます。

それ以外はとくに問題はないでしょうけど…。

くれぐれも、マナーを守って撮影しましょう。

そのトワイライトエクスプレスが、今月から旅行会社主催ツアーの団体臨時列車として運行されています。

平成29年春に運行開始が予定されている

JR西日本のクルーズトレイン『トワイライトエクスプレス瑞風』の橋渡しでもありましょうか。

客室は、人気の高かった、スイートとロイヤルだけとし、

これに食堂車とサロンカーを組み合わせた、定員40名です。

6月までは『山陽コース』として運行。

◎大阪発(毎週土曜日10時頃)-(琵琶湖1周) -大阪-(山陽線)-下関着(翌日15時着)

◎下関発(毎週月曜日10時頃)-(山陽線)-大阪-(琵琶湖1周)-京都着(翌日18時頃)

7月からは、山陽コースに加え、山陰本線(大阪-(山陽・伯備線)-米子-(山陰線)-下関)を通るコースの設定を予定しているとのこと。

こちらはまだ運行日などは決まっていません。

………………

というわけで、この日は、227系や下関駅をただ見に行ったわけではないのです。

この、トワイライトエクスプレスをみてきました。

下関駅ホームは、トワイライトエクスプレスの到着前から、鉄道ファンだけではなく、家族連れも…。歓迎ムードは変わりませんね。

牽引する機関車はEF65でした。トワイライトエクスプレスのHMついているだけマシです。

客車

方向幕も、しっかり準備されていますね。

機関車の停車位置がホームの端のほうになるので、そのへんでごった返している印象を受けます。

それ以外はとくに問題はないでしょうけど…。

くれぐれも、マナーを守って撮影しましょう。

2015年05月29日

JR下関駅

かつて三角屋根が印象的だったJR下関駅の駅舎(東口)。

2006年の放火で焼失してしまいます。

その後しばらくは、仮駅舎(?)で営業してきました。

どちらも簡素な印象を受けますね。

▼2012年5月当時の下関駅。

▼同じく、西口。

あちこちごちゃごちゃしていた印象があります。

そして……

昨年春、駅ビルが完成して、ペデストリアンデッキとも直結しています。

駅ビルだけに、複合施設になっていますね。

▼西口。タクシー乗り場のロータリーも整備されています。

画像なしですが、改札口は、中2階に移設。

また、駅改築でしばらく営業休止していた、駅うどんの『味一』も復活しています。

2006年の放火で焼失してしまいます。

その後しばらくは、仮駅舎(?)で営業してきました。

どちらも簡素な印象を受けますね。

▼2012年5月当時の下関駅。

▼同じく、西口。

あちこちごちゃごちゃしていた印象があります。

そして……

昨年春、駅ビルが完成して、ペデストリアンデッキとも直結しています。

駅ビルだけに、複合施設になっていますね。

▼西口。タクシー乗り場のロータリーも整備されています。

画像なしですが、改札口は、中2階に移設。

また、駅改築でしばらく営業休止していた、駅うどんの『味一』も復活しています。

2015年05月27日

広島シティネットワークの新鋭227系を見る

今年春のJRグループのダイヤ改正で、JR西日本の広島地区では、新白島駅が開業しました。

併せて、新型車両となる、227系が投入されました。これにより。広島支社管内から、主に呉線で活躍していた103系が全廃されました。

下関駅に隣接する下関車両センターにちょっと足を運んでみました。

といっても、敷地外から見るだけですけど。

いましたよ。赤いやつが。227系で間違いありません。

115系と仲良くお昼寝していました。

金網越しから、アングルを変えながら撮影です。

車体のベースは関西地区の225系ですが、あえて別形式を与えられたのは意外でしたね。

転落防止幌には、RED WINGの文字が。カッコいい。

115系などの塗装が濃黄色に統一されているのにたいして、227系は赤色で、広島地区に導入されたナンバリングはC。

厳島神社や広島カープ…イメージしたらしい。

ちなみに、下関地区では運用に就いていないそうなので、しばらくの間の疎開だと思います。

将来的には、115系を完全に置き換えるくらいまで製造される予定なので、そちらにも注目が集まりそうですね。

併せて、新型車両となる、227系が投入されました。これにより。広島支社管内から、主に呉線で活躍していた103系が全廃されました。

下関駅に隣接する下関車両センターにちょっと足を運んでみました。

といっても、敷地外から見るだけですけど。

いましたよ。赤いやつが。227系で間違いありません。

115系と仲良くお昼寝していました。

金網越しから、アングルを変えながら撮影です。

車体のベースは関西地区の225系ですが、あえて別形式を与えられたのは意外でしたね。

転落防止幌には、RED WINGの文字が。カッコいい。

115系などの塗装が濃黄色に統一されているのにたいして、227系は赤色で、広島地区に導入されたナンバリングはC。

厳島神社や広島カープ…イメージしたらしい。

ちなみに、下関地区では運用に就いていないそうなので、しばらくの間の疎開だと思います。

将来的には、115系を完全に置き換えるくらいまで製造される予定なので、そちらにも注目が集まりそうですね。

2015年05月26日

いまなお現役!415系セミクロスシート車両に乗る

下関へ行く際、小倉から乗った415系。

気がつけば、普段は関門間の輸送のときくらいしか、415系をお目にかかることがなくなった。そこまで運用が少なくなった印象を受けます。

415系は、交直両用の電車ですからね。いつまで酷使されるかわかりませんが…。

関門間輸送はロングシート車両が主体となりそうですが、まだセミクロスシート車両も現役で運用に就いています。

製造から40年くらいは経っていますが、当然、ところどころ変わっています。

ボックスシートとわずかなロングシートをあわせて、セミクロスシート。

関門間は、日中は車内が閑散時間帯もあので、うまくいけば、ボックスシートをひとりで占有もできたりします。(^^)

さすがにモケットの柄は変わっていますし、国鉄時代まで壁にあった灰皿を撤去した部分もきれいにされています。

今回乗ったのは、大分鉄道事業部(分オイ)のFo-125編成。

分オイにこの編成以外にも何編成かセミクロスシート車両が在籍しています。

さて、下関でなにをしてきたのか…後日更新です(^^)

気がつけば、普段は関門間の輸送のときくらいしか、415系をお目にかかることがなくなった。そこまで運用が少なくなった印象を受けます。

415系は、交直両用の電車ですからね。いつまで酷使されるかわかりませんが…。

関門間輸送はロングシート車両が主体となりそうですが、まだセミクロスシート車両も現役で運用に就いています。

製造から40年くらいは経っていますが、当然、ところどころ変わっています。

ボックスシートとわずかなロングシートをあわせて、セミクロスシート。

関門間は、日中は車内が閑散時間帯もあので、うまくいけば、ボックスシートをひとりで占有もできたりします。(^^)

さすがにモケットの柄は変わっていますし、国鉄時代まで壁にあった灰皿を撤去した部分もきれいにされています。

今回乗ったのは、大分鉄道事業部(分オイ)のFo-125編成。

分オイにこの編成以外にも何編成かセミクロスシート車両が在籍しています。

さて、下関でなにをしてきたのか…後日更新です(^^)

2015年03月18日

地下鉄、西鉄、JR九州の運行情報が相互提供開始!

福岡市地下鉄・西鉄・JR九州の運行情報の提供が、今月16日より地下鉄の駅で開始されました。

西鉄とJR九州では、4月1日から情報提供を始める予定です。

地下鉄では、35駅の改札口、計42か所にモニターが設置されます。

地下鉄の路線図に列車の位置を示すほか、JRの在来線や九州新幹線、西鉄電車や高速バス、市営渡船について、「通常運行」「遅延」 などの情報を表示しています。

ということで時間を見つけて、天神駅まで見てきました。(^^)

地下鉄線内に限りますが、いま、どこに、何行きがいるかが、一目で画面上でわかりますね。

駆け込み乗車や改札外での待ち合わせに慌てる必要もなさそうです。駅間でも、小刻みに変動して動いています。

福岡市交通局のサイトでも確認できます。作りは同じですね。

こちらから(^^)

駅のモニターには電子広告も載せられるようなので、また違った一面もみられそうです。

天神駅では中央改札口の駅務室そばの上部にあるので、目立つわで、さぞ広告掲載費も高そう。

西鉄は、福岡(天神)、薬院の両駅と天神高速バスターミナル(21日に西鉄天神バスセンターから改称)に、モニターが設置されます。

JR九州は、博多、小倉、千早、南福岡、天拝山の各駅に、モニターが設置されます。

地下鉄と同様、3者の運行情報を提供して、乗り継ぎ客らの利便性を高めていくという。

西鉄やJRについては、稼働開始したら、改めて撮りに行きたいですね。(^^)

ちなみに天拝山駅は…イオンモール筑紫野もあってのことでしょうね。以前からなぜか、JR九州の運行情報のモニターはありました。

参考までに、福岡市交通局発表のプレスリリース…

より利用しやすい公共交通機関を目指して,運行情報の相互表示を開始します(PDF)

2014年11月29日

JR九州、2016年度から蓄電池電車が実用化へ!【最近の気になる鉄道ニュース】

昨日28日付け、朝日新聞DIGTALに、JR九州が計画を進める蓄電池電車についての記事が掲載されていました。

非電化区間は蓄電池で走行 JR九州が新型電車運転へ

2014年11月28日10時28分

JR九州は27日、蓄電池を積んで非電化区間も走れる新型電車を、2016年秋から福岡県の筑豊線で走らせると発表した。筑豊線の一部 (折尾―若松)は電化されておらず、この区間を中心に走り、電化区間と非電化区間を行き来する。

列車は2両編成で、床下にリチウムイオン電池を積む。電化区間は通常の電車として走り、非電化区間はパンタグラフをたたんで蓄電池にためた電気で走る。電化区間を走行中にパンタグラフから電気を取り込んで充電し、蓄電池だけで20~30キロの区間を走れる。

製造コストは普通の列車より割高だが、ディーゼルエンジンで走る気動車に比べて二酸化炭素の排出量を減らせて、維持費も節約できる。同 様の蓄電池電車は、JR東日本が今年3月から栃木県の烏山線で走らせている。

http://www.asahi.com/articles/ASGCW4T6WGCWTIPE01W.html

筑豊本線で、通称、若松線と呼ばれる折尾ー若松間を中心に蓄電池電車を投入するというもの。

若松線は、蓄電池電車の実用化時の候補とされていた路線でもあります。

JR九州の発表によれば、電化区間との直通運転ならびに蓄電池の容量にも問題ないと判断されたもよう。(^^)

ともあれ、JR九州での実用化は、再来年度から。

昨年、817系が1編成、蓄電池電車の試験車両として改造されていますが、新型車両が、まずは2両1編成が導入され、最終的に2017年春までに7編成(14両)を導入するということも、公式に発表済です。

現在、若松線で運用されている、キハ47形。

車齢を考えるとまだ使えそうですが、置き換わってしまうかもしれませんね…。

非電化区間は蓄電池で走行 JR九州が新型電車運転へ

2014年11月28日10時28分

JR九州は27日、蓄電池を積んで非電化区間も走れる新型電車を、2016年秋から福岡県の筑豊線で走らせると発表した。筑豊線の一部 (折尾―若松)は電化されておらず、この区間を中心に走り、電化区間と非電化区間を行き来する。

列車は2両編成で、床下にリチウムイオン電池を積む。電化区間は通常の電車として走り、非電化区間はパンタグラフをたたんで蓄電池にためた電気で走る。電化区間を走行中にパンタグラフから電気を取り込んで充電し、蓄電池だけで20~30キロの区間を走れる。

製造コストは普通の列車より割高だが、ディーゼルエンジンで走る気動車に比べて二酸化炭素の排出量を減らせて、維持費も節約できる。同 様の蓄電池電車は、JR東日本が今年3月から栃木県の烏山線で走らせている。

http://www.asahi.com/articles/ASGCW4T6WGCWTIPE01W.html

筑豊本線で、通称、若松線と呼ばれる折尾ー若松間を中心に蓄電池電車を投入するというもの。

若松線は、蓄電池電車の実用化時の候補とされていた路線でもあります。

JR九州の発表によれば、電化区間との直通運転ならびに蓄電池の容量にも問題ないと判断されたもよう。(^^)

ともあれ、JR九州での実用化は、再来年度から。

昨年、817系が1編成、蓄電池電車の試験車両として改造されていますが、新型車両が、まずは2両1編成が導入され、最終的に2017年春までに7編成(14両)を導入するということも、公式に発表済です。

現在、若松線で運用されている、キハ47形。

車齢を考えるとまだ使えそうですが、置き換わってしまうかもしれませんね…。

Posted by けいたん at

09:00

│ローカル線(JR線)

2014年09月24日

10年前の記憶(#2)SLあそBOY

拙ブログで掲載していない画像とともに、過去を振り替えってみようとおもいます。

今日は、SLあそBOYです。

SLあそBOYは、豊肥本線を走る観光列車で、九州で唯一の動態保存の蒸気機関車、ハチロクこと58654号機が牽引していました。

まあ、過去記事にも何度か紹介していますが、2005年にハチロクが走行中に故障、当時は再起不能ではないかともいわれ、いったんは引退に追い込まれました。

まあ、その後2009年に、SL人吉として復活することになるわけですが…。

そんなことになろうとは知ってか知らずか、2004年夏に、青春18きっぷに別途、指定席券(800円)を足して、熊本→宮地間で乗車しました。

▼熊本

▼立野

▼宮地

▼熊本

SLあそBOYは、西部劇に出てくるような雰囲気の客車内。車掌や客室乗務員は、ウエスタンスタイルでしたね。

それぞれの思い出が甦ります。

今日は、SLあそBOYです。

SLあそBOYは、豊肥本線を走る観光列車で、九州で唯一の動態保存の蒸気機関車、ハチロクこと58654号機が牽引していました。

まあ、過去記事にも何度か紹介していますが、2005年にハチロクが走行中に故障、当時は再起不能ではないかともいわれ、いったんは引退に追い込まれました。

まあ、その後2009年に、SL人吉として復活することになるわけですが…。

そんなことになろうとは知ってか知らずか、2004年夏に、青春18きっぷに別途、指定席券(800円)を足して、熊本→宮地間で乗車しました。

▼熊本

▼立野

▼宮地

▼熊本

SLあそBOYは、西部劇に出てくるような雰囲気の客車内。車掌や客室乗務員は、ウエスタンスタイルでしたね。

それぞれの思い出が甦ります。

2014年06月05日

熊本日帰り旅2014(#5)熊本電気鉄道のモハ71

熊本電気鉄道の北熊本車庫。

そこに、1編成だけ異色な車両がずっと佇んでいます。

モハ71。

モハ71は、昭和3年に日本車輌で製造されて、元々は現在のJR可部線で活躍していた車両です。

原爆の被害を間逃れて、のちに熊本電気鉄道にやってきた経歴があります。

そして、北熊本で入換車として活躍していましたが、熊本電気鉄道が100周年を迎えるにあたり、再整備されて、現在に至ります。

正面に菊池行きのサボ。手書きがいい感じですね。

リベットとよばれる接合部分が、時代を感じさせてくれます。

そこに、1編成だけ異色な車両がずっと佇んでいます。

モハ71。

モハ71は、昭和3年に日本車輌で製造されて、元々は現在のJR可部線で活躍していた車両です。

原爆の被害を間逃れて、のちに熊本電気鉄道にやってきた経歴があります。

そして、北熊本で入換車として活躍していましたが、熊本電気鉄道が100周年を迎えるにあたり、再整備されて、現在に至ります。

正面に菊池行きのサボ。手書きがいい感じですね。

リベットとよばれる接合部分が、時代を感じさせてくれます。

2014年05月06日

久大本線で撮る個性的な車両たち

今日は、少し前に久大本線で撮影したもの。

善導寺ー筑後草野間、東藤町踏切のあたりです。

ここは、直線ながら緩やかな勾配になっています。見通しもいいです。

電柱など障害物が多いかなとは思いますが、個人的には、苦にはなりません。

普通列車は、キハ220とキハ125がメインです。

かつては、キハ47も走っていたのですが、すっかり見かけなくなりましたね。

普通列車は速度も遅いので、特急ゆふいんの森やななつ星も、このへんから狙う際の練習にもなります。

善導寺ー筑後草野間、東藤町踏切のあたりです。

ここは、直線ながら緩やかな勾配になっています。見通しもいいです。

電柱など障害物が多いかなとは思いますが、個人的には、苦にはなりません。

普通列車は、キハ220とキハ125がメインです。

かつては、キハ47も走っていたのですが、すっかり見かけなくなりましたね。

普通列車は速度も遅いので、特急ゆふいんの森やななつ星も、このへんから狙う際の練習にもなります。

2014年02月28日

415系にラッピング編成

JR九州でラッピングを施すような車両といえば、だいたいは811系や813系を想像しますが、今回、415系の鋼鉄車であるFj103編成にラッピングが施されて出場。

用事もあって訪れていた門司港。

門司港駅に併設されている、小倉総合車両センター・門司港派出にて偶然見かけました。

もちろん、敷地外から見るだけです。

正面の貫通扉部分に『関門』マーク、側面はあらゆる商業施設のイラストなどのラッピングが施されていました。

特筆すべきことは、乗務員扉の横の僅かな青帯部分に、JRマークがついたこと。

今回のラッピングの詳細がわかりません。

811系や813系ではなく、あえて415系の鋼鉄車というところが、何か引っ掛かりますね。

415系の鋼鉄車自体、もう数を少なくしています。とくに100番台は、残りがいつ離脱するかも…。

用事もあって訪れていた門司港。

門司港駅に併設されている、小倉総合車両センター・門司港派出にて偶然見かけました。

もちろん、敷地外から見るだけです。

正面の貫通扉部分に『関門』マーク、側面はあらゆる商業施設のイラストなどのラッピングが施されていました。

特筆すべきことは、乗務員扉の横の僅かな青帯部分に、JRマークがついたこと。

今回のラッピングの詳細がわかりません。

811系や813系ではなく、あえて415系の鋼鉄車というところが、何か引っ掛かりますね。

415系の鋼鉄車自体、もう数を少なくしています。とくに100番台は、残りがいつ離脱するかも…。

2011年05月25日

香椎線を撮る

福岡市を走る唯一の非電化路線として残る、香椎線。

香椎神宮駅の北側にあるアパート裏にある歩道橋からの撮影です。

奥に、駅のホームが見えます。

参道から続く、クスノキの新緑がまたいい演出をしてくれています。

香椎神宮駅の北側にあるアパート裏にある歩道橋からの撮影です。

奥に、駅のホームが見えます。

参道から続く、クスノキの新緑がまたいい演出をしてくれています。

Posted by けいたん at

20:25

│ローカル線(JR線)

2010年01月19日

2010年1月13日の雪(その2)

13日、吉塚駅から原田駅に移動しました。

大雪により、JRのダイヤは当然ガタガタ。西鉄電車に乗ればよかったかも…なんて思ってしまうほどでした。

雪晴れのなかで、811系と783系のツーショットです。

※この写真は、レイルマガジンのサイト『今日の一枚』の1月15日更新のトップページの上から2枚目に選出されました。(^^;)

こちらは、リレーつばめ号。雪が降っています。雪煙も見えますね。

この2枚の写真からはわかりませんが、原田駅周辺は、この大雪により、どうやら停電していたようでした。

九州電力のパトロールカーが付近を巡回していました。

しばらくして復旧したようですが、大雪で停電っていうのもなかなかないことですね。

おまけ

原田駅に到着して間もなく、跨線橋からリレーつばめ号を動画で撮影しました。

(携帯電話からで直接見れない人向け。→こちら)

シャッター音が鳴っているのは、写真でも記録しているからです。^^

続きを読む

大雪により、JRのダイヤは当然ガタガタ。西鉄電車に乗ればよかったかも…なんて思ってしまうほどでした。

雪晴れのなかで、811系と783系のツーショットです。

※この写真は、レイルマガジンのサイト『今日の一枚』の1月15日更新のトップページの上から2枚目に選出されました。(^^;)

こちらは、リレーつばめ号。雪が降っています。雪煙も見えますね。

この2枚の写真からはわかりませんが、原田駅周辺は、この大雪により、どうやら停電していたようでした。

九州電力のパトロールカーが付近を巡回していました。

しばらくして復旧したようですが、大雪で停電っていうのもなかなかないことですね。

おまけ

原田駅に到着して間もなく、跨線橋からリレーつばめ号を動画で撮影しました。

(携帯電話からで直接見れない人向け。→こちら)

シャッター音が鳴っているのは、写真でも記録しているからです。^^

続きを読む

Posted by けいたん at

23:57

│ローカル線(JR線)