2022年07月16日

博多祇園山笠2022(#7)追い山

7月15日早朝、博多祇園山笠のクライマックス・追い山が行われました。

今年は数年ぶりに雨が降るなかでありました。それでも3年ぶりにすべての山笠行事を終えることができたのは良かったです。

恵比須流 34秒08/38分55秒

土居流 36秒59/36分38秒

大黒流 35秒42/33分53秒

東流 32秒28/34分01秒

中洲流 36秒70/35分58秒

西流 32秒60/34分44秒

千代流 32秒24/31分23秒

上川端通 52秒55

(タイムはいずれも速報値)

遅報:

ブログ内の画像フォルダの空き容量が切迫している関係で調整が必要です。

そのため、追い山ならしと集団山見せに関してはいずれ……いや未定です。

===

今年はコロナ禍での実施でした。

特に7月に入ってからは爆発的に増えていく一方…それでも追い山の日まで無事にできたことはよかったと思います。

参加者がマスクしていないとか、直会で飲んだり騒いだりしているのだろうう…憶測も含め、いろいろ賛否両論はあろう。

ただ、山笠振興会はガイドラインをきちんと定めていました。

参加者のリスト作成とその保管はもちろん、ワクチン接種やPCR等の検査を受診するなど。

今年は例年以上に梅雨明けが早まり、特に山笠期間中は気温もぐんぐん上昇して、熱中症にかかるリスクもあったくらい。

毎年のことだけど、舁き山に巻き込またりして進路を曲がったときなどに、転倒したりすることもあるくらい、危険で

もある。

熱中症も含め、毎年、見物客が搬送されることが起きている。

(今年の追い山ならしでも沿道の見物客が担架で運ばれているのを目の当たりにした)

山笠の参加者も生身の人間であり、体調に少しでもおかしなことがあれば医療機関を受診するべきであるが…

ネットには、発熱などあっても医療機関を受診するなというコメントがあったり

そういうコメントは許されないし、心が痛む。犠牲者がでたらどうするつもりだろうかね。

(持病を抱えながらも参加している人もいるはずだけど)

もっとも、追い山の日は、例年以上にマナーが悪い人が多かった印象を受ける。

タイミング的に雨が降ってきて、傘をさす人が多くて、かえって危険であった。カッパなどを羽織るべきですね。

スマホを内側に出して撮る人が多かった。上に上げて撮る人もいた。

せっかく警察が規制のロープを張っているのに、気づけば、ロープを内側に引っ張られて、車道よりにさらにはみ出す始末…。

途中でロープが解けるようなことがあれば、ドミノ倒しのようになる恐れもあり、かえって危険である。

上の画像でも何人もそうしていることが確認できるけど…

ちなみに、K-xで撮影したのを載せているけど、全てライブビュー撮影。

とはいえ、あっという間に通りすぎる舁き山を撮るのは至難の技で、手前の見物客が構えるスマホにピント合わせされてているのも何枚かあったくらい。

来年の7月15日は土曜日であり、今年以上に沿道の見物客が押し寄せることが考えられる。

コロナ禍がいつまでも続く可能性があることはもちろん、マナーはくれぐれも守ってほしい。

今年は数年ぶりに雨が降るなかでありました。それでも3年ぶりにすべての山笠行事を終えることができたのは良かったです。

恵比須流 34秒08/38分55秒

土居流 36秒59/36分38秒

大黒流 35秒42/33分53秒

東流 32秒28/34分01秒

中洲流 36秒70/35分58秒

西流 32秒60/34分44秒

千代流 32秒24/31分23秒

上川端通 52秒55

(タイムはいずれも速報値)

遅報:

ブログ内の画像フォルダの空き容量が切迫している関係で調整が必要です。

そのため、追い山ならしと集団山見せに関してはいずれ……いや未定です。

===

今年はコロナ禍での実施でした。

特に7月に入ってからは爆発的に増えていく一方…それでも追い山の日まで無事にできたことはよかったと思います。

参加者がマスクしていないとか、直会で飲んだり騒いだりしているのだろうう…憶測も含め、いろいろ賛否両論はあろう。

ただ、山笠振興会はガイドラインをきちんと定めていました。

参加者のリスト作成とその保管はもちろん、ワクチン接種やPCR等の検査を受診するなど。

今年は例年以上に梅雨明けが早まり、特に山笠期間中は気温もぐんぐん上昇して、熱中症にかかるリスクもあったくらい。

毎年のことだけど、舁き山に巻き込またりして進路を曲がったときなどに、転倒したりすることもあるくらい、危険で

もある。

熱中症も含め、毎年、見物客が搬送されることが起きている。

(今年の追い山ならしでも沿道の見物客が担架で運ばれているのを目の当たりにした)

山笠の参加者も生身の人間であり、体調に少しでもおかしなことがあれば医療機関を受診するべきであるが…

ネットには、発熱などあっても医療機関を受診するなというコメントがあったり

そういうコメントは許されないし、心が痛む。犠牲者がでたらどうするつもりだろうかね。

(持病を抱えながらも参加している人もいるはずだけど)

もっとも、追い山の日は、例年以上にマナーが悪い人が多かった印象を受ける。

タイミング的に雨が降ってきて、傘をさす人が多くて、かえって危険であった。カッパなどを羽織るべきですね。

スマホを内側に出して撮る人が多かった。上に上げて撮る人もいた。

せっかく警察が規制のロープを張っているのに、気づけば、ロープを内側に引っ張られて、車道よりにさらにはみ出す始末…。

途中でロープが解けるようなことがあれば、ドミノ倒しのようになる恐れもあり、かえって危険である。

上の画像でも何人もそうしていることが確認できるけど…

ちなみに、K-xで撮影したのを載せているけど、全てライブビュー撮影。

とはいえ、あっという間に通りすぎる舁き山を撮るのは至難の技で、手前の見物客が構えるスマホにピント合わせされてているのも何枚かあったくらい。

来年の7月15日は土曜日であり、今年以上に沿道の見物客が押し寄せることが考えられる。

コロナ禍がいつまでも続く可能性があることはもちろん、マナーはくれぐれも守ってほしい。

2022年07月12日

博多祇園山笠2022(#6)朝山と他流舁きによる櫛田入り練習

2022年7月11日。

早朝に「朝山」が、夕方からは「他流舁き」がそれぞれ行われました。

朝山は、流によってはご祝儀山と呼ばれて、長年町を貢献した長老が台上がりを務め、また子どもたちも上がることを許されます。

追い山同様に日が明ける前後(午前4時30分〜6時と流によってばらつきはある)に舁き出しを行い、町内を巡ります。流によっては櫛田入りの練習を行うこともあります。

他流舁きは…他の流の区域に出ることが由来…言うまでもないですね。

今年は、大黒流、東流、千代流が実施しました。

ということで、朝山と他流舁き、どちらも“櫛田入り”の練習を見に行ってきました。

朝山は特に追い山とイメージこそ異なるものの(清道内の照明の有無等)、明け方の櫛田入りをほとんど間近で見ることがないですから、桟敷席から見てきました。

まずはじめに櫛田入りの練習をしたのは、土居流。追い山本番と同様に5時過ぎには櫛田入りという念入りです。

見てもわかるように、清道内の明かりもほとんどありません。追い山当日は照明が入るのでもっともっと明るくなります。

(ぶらさないためにもストロボ発光は必須かもです。見物客の何人かは外部ストロボ使っていましたけど。)

2番目は西流。ここまで来ると空ももう明るくなります。

人形が傾いています…明らかに右肩が下がっているっぽいですよね。これではダメでしょう。

3番目に中洲流。

今年の他流舁きは実施なしだったので、こっちが目的だったかもと言われても仕方がないです。櫛田入りの練習は2回ありました。

動画〜

櫛田入りを見届け、南門から出て中洲へ。

月曜日の朝は静かでいいですね。飲み明かしている酔っぱらいなんかほとんどいないですよ。

夕方からは他流舁き。大黒流と東流が櫛田入りの練習をしました

朝山と同じところで撮影できました。これは嬉しかったです。

大黒流

実は、土居通りから清道に入る手前のところで曲がる手前、勢いあまって失敗しています…これはダメでしょ…。

東流

櫛田入り練習は2回ありました。特に1回目は速かったように見えたのですが…流関係者曰く、32秒前後でそれでもダメだったみたいです。まあタイムは速いに越したことはないですからね。

東流はこのあと博多駅へ表敬訪問しました。(見に行きたいけど間に合わないので諦めました)

どの流も3年ぶりなので、それぞれに緊張感が伝わってきましたね。

山笠を長いこと撮影してきている目線でもそれがわかります。

今回は、B500だとさすがにブレてうまく撮れないなどあるため、K-xで撮影しました。デジイチでの撮影も慣らしておかないとですね〜。

早朝に「朝山」が、夕方からは「他流舁き」がそれぞれ行われました。

朝山は、流によってはご祝儀山と呼ばれて、長年町を貢献した長老が台上がりを務め、また子どもたちも上がることを許されます。

追い山同様に日が明ける前後(午前4時30分〜6時と流によってばらつきはある)に舁き出しを行い、町内を巡ります。流によっては櫛田入りの練習を行うこともあります。

他流舁きは…他の流の区域に出ることが由来…言うまでもないですね。

今年は、大黒流、東流、千代流が実施しました。

ということで、朝山と他流舁き、どちらも“櫛田入り”の練習を見に行ってきました。

朝山は特に追い山とイメージこそ異なるものの(清道内の照明の有無等)、明け方の櫛田入りをほとんど間近で見ることがないですから、桟敷席から見てきました。

まずはじめに櫛田入りの練習をしたのは、土居流。追い山本番と同様に5時過ぎには櫛田入りという念入りです。

見てもわかるように、清道内の明かりもほとんどありません。追い山当日は照明が入るのでもっともっと明るくなります。

(ぶらさないためにもストロボ発光は必須かもです。見物客の何人かは外部ストロボ使っていましたけど。)

2番目は西流。ここまで来ると空ももう明るくなります。

人形が傾いています…明らかに右肩が下がっているっぽいですよね。これではダメでしょう。

3番目に中洲流。

今年の他流舁きは実施なしだったので、こっちが目的だったかもと言われても仕方がないです。櫛田入りの練習は2回ありました。

動画〜

櫛田入りを見届け、南門から出て中洲へ。

月曜日の朝は静かでいいですね。飲み明かしている酔っぱらいなんかほとんどいないですよ。

夕方からは他流舁き。大黒流と東流が櫛田入りの練習をしました

朝山と同じところで撮影できました。これは嬉しかったです。

大黒流

実は、土居通りから清道に入る手前のところで曲がる手前、勢いあまって失敗しています…これはダメでしょ…。

東流

櫛田入り練習は2回ありました。特に1回目は速かったように見えたのですが…流関係者曰く、32秒前後でそれでもダメだったみたいです。まあタイムは速いに越したことはないですからね。

東流はこのあと博多駅へ表敬訪問しました。(見に行きたいけど間に合わないので諦めました)

どの流も3年ぶりなので、それぞれに緊張感が伝わってきましたね。

山笠を長いこと撮影してきている目線でもそれがわかります。

今回は、B500だとさすがにブレてうまく撮れないなどあるため、K-xで撮影しました。デジイチでの撮影も慣らしておかないとですね〜。

2022年07月11日

博多祇園山笠2022(#5)流舁き

博多祇園山笠もいよいよ静から動へ…7月10日は流舁きが行われました。

日曜日とあって先走りの子供たちも元気いっぱいに参加。

まだ早い時間でしたが、大人たちによって舁き山に上げてもらい、記念撮影する姿も見られました。

例年通り、他の流よりも一足早く中洲流が15時からスタートしました。

…その前に、3年ぶりなので役員たちも集まって念入りの準備も進んでいました。

そうそう、この流舁きでは追善山も兼ねています。

2020年に亡くなられた小松政夫さんの祭壇も用意されていましたね。自分もご焼香を上げてきました。

小松さん、コロナで延期が続いて3年ぶりに出来た舁き山を最後まで見守ってんしゃい!

(一番山笠の時の写真ですね〜いい笑顔たい!)

追善供養は随所で行われました。

画像の左奥に土居流の山小屋が見えます。

今日11日は早朝に朝山、夕方からは他流舁きが行われます。

ちなみに中洲流では他流舁きの実施なしみたいです…。いろいろあるんだとおもいますけどね。

日曜日とあって先走りの子供たちも元気いっぱいに参加。

まだ早い時間でしたが、大人たちによって舁き山に上げてもらい、記念撮影する姿も見られました。

例年通り、他の流よりも一足早く中洲流が15時からスタートしました。

…その前に、3年ぶりなので役員たちも集まって念入りの準備も進んでいました。

そうそう、この流舁きでは追善山も兼ねています。

2020年に亡くなられた小松政夫さんの祭壇も用意されていましたね。自分もご焼香を上げてきました。

小松さん、コロナで延期が続いて3年ぶりに出来た舁き山を最後まで見守ってんしゃい!

(一番山笠の時の写真ですね〜いい笑顔たい!)

追善供養は随所で行われました。

画像の左奥に土居流の山小屋が見えます。

今日11日は早朝に朝山、夕方からは他流舁きが行われます。

ちなみに中洲流では他流舁きの実施なしみたいです…。いろいろあるんだとおもいますけどね。

2022年07月09日

博多祇園山笠2022(#4)千代流の子供山笠

先週末の博多小学校の子供山笠に続いて、千代流の子供山笠が7月7日と8日の2日間行われました。こちらももちろん3年ぶりです。

千代流子供山笠の舁き山の標題は「勇気凜凜誉」。

1日目は、千代小学校まで見にいきました。

千代の子供山笠は、小学校ではなく、“流の一行事”としてやっているのが特長ですね。(博多小学校と違って学校行事という扱いにはなっていない)

それでも多くの子供たちが参加しています。

2日目は、午後から雨の予報が出ていましたが…途中から晴れ間が見られました。おかげで無事に行われて良かったですね。(^^;;

(大人の)千代流との対面があるということなので、あらかじめ山小屋付近で待ち伏せ。

山小屋からすでに舁き山が出されていました。

見送り側にも人形が飾り付けられていますね。危うく見落としするところでした。

そして対面!口上や博多手一本がありました。

こうしてみると子供山笠と通常の舁き山の大きさの違いがよくわかります。

さて、今日は、夕方から全流のお汐井とりが行われます。

いよいよ山笠は「静」から「動」へと変わります〜。

千代流子供山笠の舁き山の標題は「勇気凜凜誉」。

1日目は、千代小学校まで見にいきました。

千代の子供山笠は、小学校ではなく、“流の一行事”としてやっているのが特長ですね。(博多小学校と違って学校行事という扱いにはなっていない)

それでも多くの子供たちが参加しています。

2日目は、午後から雨の予報が出ていましたが…途中から晴れ間が見られました。おかげで無事に行われて良かったですね。(^^;;

(大人の)千代流との対面があるということなので、あらかじめ山小屋付近で待ち伏せ。

山小屋からすでに舁き山が出されていました。

見送り側にも人形が飾り付けられていますね。危うく見落としするところでした。

そして対面!口上や博多手一本がありました。

こうしてみると子供山笠と通常の舁き山の大きさの違いがよくわかります。

さて、今日は、夕方から全流のお汐井とりが行われます。

いよいよ山笠は「静」から「動」へと変わります〜。

2022年07月04日

博多祇園山笠2022(#3)博多小の子供山笠

3年ぶりの舁き山行事を前に、7月2日〜3日の2日間、博多小学校(博多流)の子供山笠が行われました。

子供山笠ももちろん3年ぶりのこと。今年は感染予防対策と安全対策を施して2日間実施となったそうで、両日とも元気な子どもたちの掛け声が戻ってきました。

特に2日は気温が35度以上とかなり暑い日でしたね。

博多小学校の子供山笠の標題は、『開祖心再博多現』。

承天寺の開祖であり、疫病に苦しむ博多の町を水を撒いて清め祓った聖一国師(の人形)が標題となっています。

コロナ禍に苦しむ世の中を清め祓いたいという子供たちの願いと祈りが込められています。

まさに山笠の起源のように、子供たちが先陣を切って博多の町を舁いて回る…標題に負けていないですね。

櫛田入りは両日とも3回ありました。

ちなみに、千代小学校は今週中に行われます。こちらも2日間の予定。日程的には台風が過ぎたあとなので問題ないと思います。

また、新天町の子供山笠は中止でした。来年度以降は再開できることを期待したいですね。

子供山笠ももちろん3年ぶりのこと。今年は感染予防対策と安全対策を施して2日間実施となったそうで、両日とも元気な子どもたちの掛け声が戻ってきました。

特に2日は気温が35度以上とかなり暑い日でしたね。

博多小学校の子供山笠の標題は、『開祖心再博多現』。

承天寺の開祖であり、疫病に苦しむ博多の町を水を撒いて清め祓った聖一国師(の人形)が標題となっています。

コロナ禍に苦しむ世の中を清め祓いたいという子供たちの願いと祈りが込められています。

まさに山笠の起源のように、子供たちが先陣を切って博多の町を舁いて回る…標題に負けていないですね。

櫛田入りは両日とも3回ありました。

ちなみに、千代小学校は今週中に行われます。こちらも2日間の予定。日程的には台風が過ぎたあとなので問題ないと思います。

また、新天町の子供山笠は中止でした。来年度以降は再開できることを期待したいですね。

2022年07月03日

博多祇園山笠2022(#2)舁き山一覧(了)

3年ぶりに舁き山行事が行われる博多祇園山笠。

例年通り、舁き山の紹介!

一番山笠 恵比須流

我誓「博多総鎮守」(わがちかい「はかたそうちんじゅ」)

二番山笠 土居流

雷電天下無双誉(らいでんてんかむそうのほまれ)

三番山笠 大黒流

勇猛漢周而不比(ゆうもうのかんしゅうにしてひず)

四番山笠 東流

渾是胆安宅之忍(すべてこれたんあたかのにん)

五番山笠 中洲流

八風吹不動(はっぷうふけどもどうぜず)

六番山笠 西流

御名應稱倭建命(みなはまさに「やまとたけるのみこと」とたたうべし)

七番山笠 千代流

双神剛一志(そうじんつよきこころはひとつ)

八番山笠 上川端通

表源頼政鵺退治誉(みなもとのよりまさぬえたいじほまれ)

見送り出雲之阿国(いずものおくに)

===

7月3日 恵比須流、中洲流、千代流、上川端通の画像を公開

7月4日 東流の画像を公開

7月5日 大黒流の画像を公開

7月8日 土居流、西流の画像を公開

例年通り、舁き山の紹介!

一番山笠 恵比須流

我誓「博多総鎮守」(わがちかい「はかたそうちんじゅ」)

二番山笠 土居流

雷電天下無双誉(らいでんてんかむそうのほまれ)

三番山笠 大黒流

勇猛漢周而不比(ゆうもうのかんしゅうにしてひず)

四番山笠 東流

渾是胆安宅之忍(すべてこれたんあたかのにん)

五番山笠 中洲流

八風吹不動(はっぷうふけどもどうぜず)

六番山笠 西流

御名應稱倭建命(みなはまさに「やまとたけるのみこと」とたたうべし)

七番山笠 千代流

双神剛一志(そうじんつよきこころはひとつ)

八番山笠 上川端通

表源頼政鵺退治誉(みなもとのよりまさぬえたいじほまれ)

見送り出雲之阿国(いずものおくに)

===

7月3日 恵比須流、中洲流、千代流、上川端通の画像を公開

7月4日 東流の画像を公開

7月5日 大黒流の画像を公開

7月8日 土居流、西流の画像を公開

2022年04月27日

博多祇園山笠2022(#1_番外編)3年ぶりに実施!3年前の写真が○○に!(補足あり)

山笠のあるけん博多たい。

今年度の博多祇園山笠の舁き山行事が3年ぶりに開催されることが、4月20日の博多祇園山笠振興会の総会にて決まりました。

3年前の2019年は、令和最初の記念すべき山笠となりました。

一昨年は、櫛田神社境内の常設展示されている飾り山のみの奉納展示だけでした。

昨年は、一部を除いて、飾り山のみの奉納展示だけでした。

寂しかです…。

今年は当然、新型コロナウィルスの感染予防対策を万全の上でですが…

個人的にどのように撮影をおこなうかは熟考中です。もしかしたら、例年通りにいかないかもしれません。

〜〜〜

事後報告になってしまいますが…

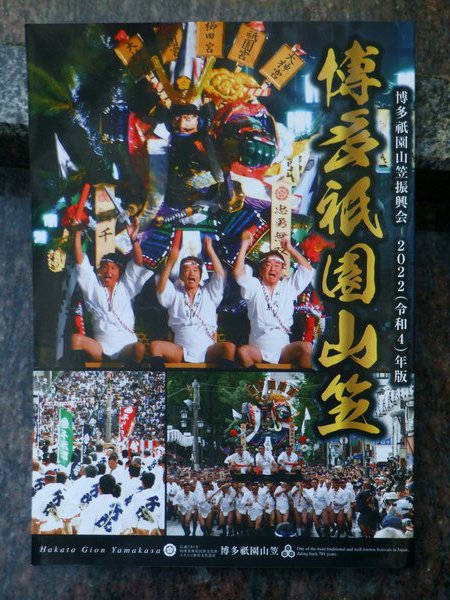

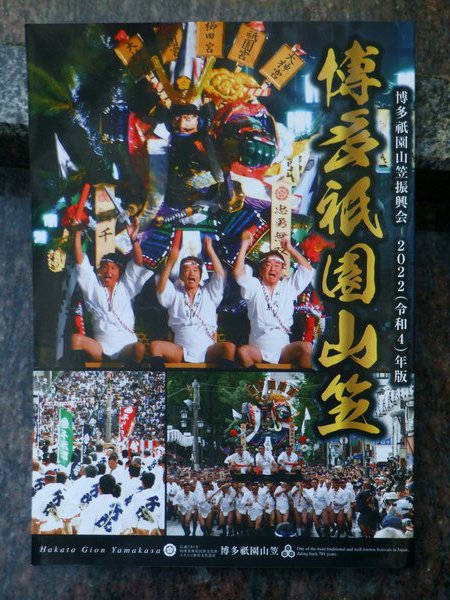

そんな歴史的な令和元年度の一番山笠を務めた千代流の追い山を撮影した写真の1枚が

博多祇園山笠振興会のサイト上にある「令和元年度 広報用写真」として掲載されていることを、ここにお知らせいたします。

千代流の関係者に数枚データとして提供したものなのですが、そのうちのこの1枚が山笠振興会の広報用写真になっています。

トリミングや加工などなくファイルサイズも一致。元画像のままのようです。

▼元画像(リサイズ済)

▼山笠振興会サイトの広報用写真(サムネイル画像なので振興会の透かしが入っていますが…紛れもなく自分のです)。R01-05がそれです。

▼山笠振興会サイトの広報用写真の一覧はこちらから

https://www.hakatayamakasa.com/110462.html

すでに何らかの形で使ってくださっている方がいらっしゃるようでしたら、嬉しい限りです。^^

広報用写真という扱いなので、山笠振興会発行の今年度のパンフレットやガイドブック等にも使われる可能性も十分にありますね。こちらも楽しみにしておこうとは思います。

山笠の画像に関しては、肖像権等の制約がいろいろあるため、一般の方にはお譲りできないのですよね。

写っている方本人へ確認もほとんど取れないので…(知人とかならまだしもですが)。この場を借りてお断りさせていただきます。m(_ _)m

山笠振興会のサイトの広報用写真って、基本的には毎年実施のフォトコンテストでの入賞作品が多い印象を受けます。

過去のパンフレット類に載っている写真もまた、そうしたフォトコンテストの入賞作品から選ばれています。

そんな中で自分が撮影した写真が載っていていいのかなとも。実績が増えたのでヨシとします。

そうそう、この写真を千代流の関係者に提供した際、そのお礼に、千代流の招き旗、テッポウ(舁き手が手に持つ赤いやつ)やてのごい(手ぬぐい)などなどをいただいたのです。ここに改めて感謝申し上げます。

===

2022年5月17日補足

博多祇園山笠振興会発行の今年度の山笠公式ガイドブックの表紙で使われました!

櫛田神社や福岡市内の書店などにて発売中です。

今年度の博多祇園山笠の舁き山行事が3年ぶりに開催されることが、4月20日の博多祇園山笠振興会の総会にて決まりました。

3年前の2019年は、令和最初の記念すべき山笠となりました。

一昨年は、櫛田神社境内の常設展示されている飾り山のみの奉納展示だけでした。

昨年は、一部を除いて、飾り山のみの奉納展示だけでした。

寂しかです…。

今年は当然、新型コロナウィルスの感染予防対策を万全の上でですが…

個人的にどのように撮影をおこなうかは熟考中です。もしかしたら、例年通りにいかないかもしれません。

〜〜〜

事後報告になってしまいますが…

そんな歴史的な令和元年度の一番山笠を務めた千代流の追い山を撮影した写真の1枚が

博多祇園山笠振興会のサイト上にある「令和元年度 広報用写真」として掲載されていることを、ここにお知らせいたします。

千代流の関係者に数枚データとして提供したものなのですが、そのうちのこの1枚が山笠振興会の広報用写真になっています。

トリミングや加工などなくファイルサイズも一致。元画像のままのようです。

▼元画像(リサイズ済)

▼山笠振興会サイトの広報用写真(サムネイル画像なので振興会の透かしが入っていますが…紛れもなく自分のです)。R01-05がそれです。

▼山笠振興会サイトの広報用写真の一覧はこちらから

https://www.hakatayamakasa.com/110462.html

すでに何らかの形で使ってくださっている方がいらっしゃるようでしたら、嬉しい限りです。^^

広報用写真という扱いなので、山笠振興会発行の今年度のパンフレットやガイドブック等にも使われる可能性も十分にありますね。こちらも楽しみにしておこうとは思います。

山笠の画像に関しては、肖像権等の制約がいろいろあるため、一般の方にはお譲りできないのですよね。

写っている方本人へ確認もほとんど取れないので…(知人とかならまだしもですが)。この場を借りてお断りさせていただきます。m(_ _)m

山笠振興会のサイトの広報用写真って、基本的には毎年実施のフォトコンテストでの入賞作品が多い印象を受けます。

過去のパンフレット類に載っている写真もまた、そうしたフォトコンテストの入賞作品から選ばれています。

そんな中で自分が撮影した写真が載っていていいのかなとも。実績が増えたのでヨシとします。

そうそう、この写真を千代流の関係者に提供した際、そのお礼に、千代流の招き旗、テッポウ(舁き手が手に持つ赤いやつ)やてのごい(手ぬぐい)などなどをいただいたのです。ここに改めて感謝申し上げます。

===

2022年5月17日補足

博多祇園山笠振興会発行の今年度の山笠公式ガイドブックの表紙で使われました!

櫛田神社や福岡市内の書店などにて発売中です。

2021年02月06日

櫛田会館は○○の跡地だった!山笠が東長寺前を通る理由もここから!

昨日(2月5日)の記事でざっくりと載せましたが、櫛田神社の境内に「櫛田会館」という建物があります。

櫛田会館は令和7年の式年遷宮に向けて、現在の建物を解体させたのち、新しい建物が建てられます。

この櫛田会館が建てられたのは、さすがに明治以降です。

しかし、この建物が建てられる前、ここにはなにがあったのでしょうか。櫛田神社の境内には変わりはありません。

博多祇園山笠の追い山ルートに、大博通りに面した東長寺の前を廻るのはご存知でしょう。

そこには山笠シーズンには清道旗が立てられています。

この先にある承天寺こそ山笠の発祥の地で知られていますが、しかしなぜに東長寺も廻るのですか?

祇園町の交差点を直進すればいいのに、わざわざUの字みたいにクルッと廻るのは無駄ではないですか?

歴史を紐解くって面白いもので…

東長寺は、追い山の始まりのときは休憩ポイントでした。

いやぁ〜昔の博多っ子って、実にのんびり屋さんですね〜。

いまの追い山は5kmあるコースを30分そこそこというハイペースで駆け抜けるのにな〜。(^^)

って、、いやいや…

休憩していたといったそういう記述も残っているらしいけど、それだけでブログの記事にするわけがないです。

……

実はこの櫛田会館が建っているところには、神護寺というお寺がありました。

この神護寺は遍照院という寺号でも知られ、かつては東長寺の末寺でした。

お寺はいまでこそ現在の篠栗町(現「石原山 遍照院」)にありますが、古くは、櫛田神社の境内、すなわち、この櫛田会館が建っているところにあったそうです。

時をさらに過去に戻してみましょう。

東長寺は、806年、唐から帰国した空海(弘法大師)が博多に滞在したときに創建されました。

ずばり、密教が東に長く伝わるように祈願されて「東長密寺」と名付けたそうです。

その後、福岡藩第2代藩主・黒田忠之によって再興されて現在地に移されたことで、黒田家の菩提寺の一つにもなっています。(境内にはいまも黒田忠之の墓などがある。)

東長寺の境内に「六角堂」というのがあります。

六角堂は1842年建立で、弘法大師像の他6体の仏像が置かれています。

この六角堂こそ、櫛田神社境内の神護寺に建てられていたものなのです。

さらに神護寺は、神仏習合の時は櫛田神社を管理していました。

つまり、櫛田神社にはその当時は正式な神官が不在だったので、神護寺の住職が櫛田神社の神官も兼ねていたのだそうです。

しかし、明治初期の廃仏毀釈によって、寺は無住となってしまいます。

そしてさらに明治36年には、本尊だった庚申尊天(県の重要文化財)とともに現在地(前述のように篠栗町の「石原山 遍照院」として)に移ったのです。

前述のように、明治に入ってからの廃仏毀釈によって、六角堂は本山でもある東長寺に移され、櫛田神社はこのときに独立したのでした。

ちなみに、『筑前名所図会』という古い書物の中にある櫛田神社境内を描いた挿し絵が載っていて、このなかで神護寺のあたりに「本地寺」という文字と絵が見られます。この本地寺が神護寺とされているようです…。

▼「筑前名所図会」((注)PDF)の挿し絵

https://www.nakamura-u.ac.jp/library/kaibara/archive05/pdf/d32.pdf

櫛田神社の挿し絵は、この資料(PDF)の7ページにあります。今の櫛田会館のあるあたり(松の木っぽいのが描かれている右下付近)を拡大させていくとわかりやすいかもです。

過去の廃仏毀釈で神社と寺が分離された現代、それでも現在に至るまで山笠と切っても切れない関係なのは、こうした歴史があるからなのですね。

いまの櫛田会館の外観もどことなくお寺の本堂っぽくも見えますねー。

(櫛田会館の解体されたあとに、文化財保護の発掘調査があるかもしれないですが…遺構がどうなっているかも気になりますね。)

▼「石原山 遍照院」の公式サイト…にも解説が載っています。(^^)

http://sasaguri-henjoin.com/index.html

櫛田会館は令和7年の式年遷宮に向けて、現在の建物を解体させたのち、新しい建物が建てられます。

この櫛田会館が建てられたのは、さすがに明治以降です。

しかし、この建物が建てられる前、ここにはなにがあったのでしょうか。櫛田神社の境内には変わりはありません。

博多祇園山笠の追い山ルートに、大博通りに面した東長寺の前を廻るのはご存知でしょう。

そこには山笠シーズンには清道旗が立てられています。

この先にある承天寺こそ山笠の発祥の地で知られていますが、しかしなぜに東長寺も廻るのですか?

祇園町の交差点を直進すればいいのに、わざわざUの字みたいにクルッと廻るのは無駄ではないですか?

歴史を紐解くって面白いもので…

東長寺は、追い山の始まりのときは休憩ポイントでした。

いやぁ〜昔の博多っ子って、実にのんびり屋さんですね〜。

いまの追い山は5kmあるコースを30分そこそこというハイペースで駆け抜けるのにな〜。(^^)

って、、いやいや…

休憩していたといったそういう記述も残っているらしいけど、それだけでブログの記事にするわけがないです。

……

実はこの櫛田会館が建っているところには、神護寺というお寺がありました。

この神護寺は遍照院という寺号でも知られ、かつては東長寺の末寺でした。

お寺はいまでこそ現在の篠栗町(現「石原山 遍照院」)にありますが、古くは、櫛田神社の境内、すなわち、この櫛田会館が建っているところにあったそうです。

時をさらに過去に戻してみましょう。

東長寺は、806年、唐から帰国した空海(弘法大師)が博多に滞在したときに創建されました。

ずばり、密教が東に長く伝わるように祈願されて「東長密寺」と名付けたそうです。

その後、福岡藩第2代藩主・黒田忠之によって再興されて現在地に移されたことで、黒田家の菩提寺の一つにもなっています。(境内にはいまも黒田忠之の墓などがある。)

東長寺の境内に「六角堂」というのがあります。

六角堂は1842年建立で、弘法大師像の他6体の仏像が置かれています。

この六角堂こそ、櫛田神社境内の神護寺に建てられていたものなのです。

さらに神護寺は、神仏習合の時は櫛田神社を管理していました。

つまり、櫛田神社にはその当時は正式な神官が不在だったので、神護寺の住職が櫛田神社の神官も兼ねていたのだそうです。

しかし、明治初期の廃仏毀釈によって、寺は無住となってしまいます。

そしてさらに明治36年には、本尊だった庚申尊天(県の重要文化財)とともに現在地(前述のように篠栗町の「石原山 遍照院」として)に移ったのです。

前述のように、明治に入ってからの廃仏毀釈によって、六角堂は本山でもある東長寺に移され、櫛田神社はこのときに独立したのでした。

ちなみに、『筑前名所図会』という古い書物の中にある櫛田神社境内を描いた挿し絵が載っていて、このなかで神護寺のあたりに「本地寺」という文字と絵が見られます。この本地寺が神護寺とされているようです…。

▼「筑前名所図会」((注)PDF)の挿し絵

https://www.nakamura-u.ac.jp/library/kaibara/archive05/pdf/d32.pdf

櫛田神社の挿し絵は、この資料(PDF)の7ページにあります。今の櫛田会館のあるあたり(松の木っぽいのが描かれている右下付近)を拡大させていくとわかりやすいかもです。

過去の廃仏毀釈で神社と寺が分離された現代、それでも現在に至るまで山笠と切っても切れない関係なのは、こうした歴史があるからなのですね。

いまの櫛田会館の外観もどことなくお寺の本堂っぽくも見えますねー。

(櫛田会館の解体されたあとに、文化財保護の発掘調査があるかもしれないですが…遺構がどうなっているかも気になりますね。)

▼「石原山 遍照院」の公式サイト…にも解説が載っています。(^^)

http://sasaguri-henjoin.com/index.html

2020年12月12日

小松の親分さん亡くなる…

小松の親分さんこと小松政夫さんが12月7日に亡くなられました。78歳でした。

家族葬が営まれたことも併せて、11日に公表されました。

言わずもがな、福岡出身の喜劇王。植木等さんの付き人として芸能界入りを果たされました。

数々の番組や舞台などに出演し、全国のお茶の間に笑いを提供し続けてこられました。

晩年は白髪が増えていましたね。それでも元気そうにしていましたけど…。

小松さんと言えば、なんといっても、博多祇園山笠には切っても切れない存在ですね。

少年期には岡流に、そして、仲間が多くいる中洲流に所属し、毎年参加されている姿が印象的でした。

毎年、観光客らから声をかけられると記念撮影に応じていました。

いま思えば、昨年の集団山見せでは、中洲流の台上がりを務められたことが、小松さん自身の山男としての最後の表舞台だったのではないかと思います。

(今年は新型コロナによって山笠が延期になりましたし、来年も元気な姿を…と思っていましたが。)

2015年の流舁きにて…

「華丸・大吉のなんしようと?」(テレビ西日本で放送)で、千鳥(大悟とノブ)がゲストの回(2015/7/31OA)のロケのひとこま。

小松さんが突然現れるという演出がありました。放送内容を見ていないので言えませんが、、まあ、、大先輩を前にタジタジな3人も面白かったりします。

(華丸はすでに流舁きのスタンバイでこの場にはいませんです)

親分さん、あんたが山笠を楽しまれる姿をもっと見たかったバイ。

☆ 12月15日、画像を追加しました。

家族葬が営まれたことも併せて、11日に公表されました。

言わずもがな、福岡出身の喜劇王。植木等さんの付き人として芸能界入りを果たされました。

数々の番組や舞台などに出演し、全国のお茶の間に笑いを提供し続けてこられました。

晩年は白髪が増えていましたね。それでも元気そうにしていましたけど…。

小松さんと言えば、なんといっても、博多祇園山笠には切っても切れない存在ですね。

少年期には岡流に、そして、仲間が多くいる中洲流に所属し、毎年参加されている姿が印象的でした。

毎年、観光客らから声をかけられると記念撮影に応じていました。

いま思えば、昨年の集団山見せでは、中洲流の台上がりを務められたことが、小松さん自身の山男としての最後の表舞台だったのではないかと思います。

(今年は新型コロナによって山笠が延期になりましたし、来年も元気な姿を…と思っていましたが。)

2015年の流舁きにて…

「華丸・大吉のなんしようと?」(テレビ西日本で放送)で、千鳥(大悟とノブ)がゲストの回(2015/7/31OA)のロケのひとこま。

小松さんが突然現れるという演出がありました。放送内容を見ていないので言えませんが、、まあ、、大先輩を前にタジタジな3人も面白かったりします。

(華丸はすでに流舁きのスタンバイでこの場にはいませんです)

親分さん、あんたが山笠を楽しまれる姿をもっと見たかったバイ。

☆ 12月15日、画像を追加しました。

2020年07月13日

博多祇園山笠2020番外編(#3)祇園饅頭

はじめに、『令和2年7月豪雨』で被災された皆様にお見舞いを申し上げます。

さて、コロナがなければ、7月12日は追い山ならし、今日7月13日は集団山見せが行われていたであろう、博多祇園山笠…今年は山笠がないので、ひとしおの寂しさはあります。

ところで、山笠の期間中(7月1日~14日)にだけしかお目見えしない、お茶請けにぴったりなお菓子をご存知でしょうか。

それが、『祇園饅頭』。

祇園饅頭は、本来、山笠の期間中に神棚にお供えをして、祭りの無事を願うためのもので、山笠の期間中にしか発売されません。

発売されているのは、石村萬盛堂と鈴懸、そして、松屋と、博多の名だたる老舗和菓子店でしか扱っていません。

しかも、その3店いずれも、微妙に中身と味が違うので、正直に言いまして…好みがはっきりと分かれるかもしれません。

(自分はどこも好きです。(無類の甘党))

今年は山笠がないので祇園饅頭はどうなるのかな~と思っていましたが、石村萬盛堂と鈴懸では、ともに、櫛田神社に通年展示されている飾り山の下絵(中村信喬さんと弘峰さんによるもの)を使用して、包み紙にしたり、ポストカード添えたりといった、今年だけの仕様になっています。

好みも分かれるのでどこにしようかなと悩んだのですが、鈴懸にしました。

鈴懸はポストカードで、表と見送りの2枚が入っています。石村萬盛堂は包み紙。どちらも、櫛田神社にお祓いを受けられていますので、パワーを感じます。

鈴懸の祇園饅頭といえば、中のこし餡。その色もさることながら、甘さ控えめです。

5個入りで648円。1個あたり129円とお高めですが、ポストカードがついていたりもするので、単価は安くなるはずです。

日持ちしないですが、パクパク行けます。

毎年、祇園饅頭を手にして食べるたびに、山笠の撮影を事故なく最後まで頑張ろうってなるものです。

中村信喬さんと弘峰さん親子による下絵。タッチが似ていますね~。(弘峰さんのほうはちょっとずんぐりむっくりしていますが…)

さて、コロナがなければ、7月12日は追い山ならし、今日7月13日は集団山見せが行われていたであろう、博多祇園山笠…今年は山笠がないので、ひとしおの寂しさはあります。

ところで、山笠の期間中(7月1日~14日)にだけしかお目見えしない、お茶請けにぴったりなお菓子をご存知でしょうか。

それが、『祇園饅頭』。

祇園饅頭は、本来、山笠の期間中に神棚にお供えをして、祭りの無事を願うためのもので、山笠の期間中にしか発売されません。

発売されているのは、石村萬盛堂と鈴懸、そして、松屋と、博多の名だたる老舗和菓子店でしか扱っていません。

しかも、その3店いずれも、微妙に中身と味が違うので、正直に言いまして…好みがはっきりと分かれるかもしれません。

(自分はどこも好きです。(無類の甘党))

今年は山笠がないので祇園饅頭はどうなるのかな~と思っていましたが、石村萬盛堂と鈴懸では、ともに、櫛田神社に通年展示されている飾り山の下絵(中村信喬さんと弘峰さんによるもの)を使用して、包み紙にしたり、ポストカード添えたりといった、今年だけの仕様になっています。

好みも分かれるのでどこにしようかなと悩んだのですが、鈴懸にしました。

鈴懸はポストカードで、表と見送りの2枚が入っています。石村萬盛堂は包み紙。どちらも、櫛田神社にお祓いを受けられていますので、パワーを感じます。

鈴懸の祇園饅頭といえば、中のこし餡。その色もさることながら、甘さ控えめです。

5個入りで648円。1個あたり129円とお高めですが、ポストカードがついていたりもするので、単価は安くなるはずです。

日持ちしないですが、パクパク行けます。

毎年、祇園饅頭を手にして食べるたびに、山笠の撮影を事故なく最後まで頑張ろうってなるものです。

中村信喬さんと弘峰さん親子による下絵。タッチが似ていますね~。(弘峰さんのほうはちょっとずんぐりむっくりしていますが…)

2020年06月29日

博多祇園山笠2020番外編(#2)師弟関係の親子が作る飾り山笠

今年の博多祇園山笠は、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、事実上の延期となりましたので、番外編をお伝えしていきます。

櫛田神社で通年展示される飾り山笠。その飾りつけが、6月26日からはじまりました。

櫛田神社の飾り山笠に関しては、マスコミも滅多に取材に来ないのですが、今年は数社見かけました。

今年、飾り山笠が建てられる点では櫛田神社の飾り山が唯一であり、中村信喬さんと弘峰さんの親子が務めるのもあるからでしょうか。

前回も書きましたが、今年の標題は、表が「清正公虎退治誉(せいしょうこうとらたいじのほまれ)」、見送りは「桃太郎鬼退治誉(ももたろうおにたいじのほまれ)」です。

表が父の信喬さん、見送りが息子の弘峰さんが担当。そして、飾りつけには複数の人が関わっていきます。

実の親子であり、人形師としては師匠と弟子の関係です。

弘峰さんも幼い頃から人形師である父の背中を見てきて育ってきたわけです。もちろん、お二人は山笠にも参加されています。

弘峰さんも櫛田神社の飾り山笠のほうは今回がはじめてとあってか、父・信喬さんから時々アドバイスをもらいつつ、飾りつけを進めていきます。

櫛田神社の飾り山笠は今後、6月30日に御神入れが行われ、7月1日から公開となる予定です。

余談…

ちなみに、弘峰さんは自分の1学年上で、どうも同じ中学校の先輩に当たるらしいのです。面識は中学生のときからあったかもしれませんが…記憶にはございません。(^^;

櫛田神社で通年展示される飾り山笠。その飾りつけが、6月26日からはじまりました。

櫛田神社の飾り山笠に関しては、マスコミも滅多に取材に来ないのですが、今年は数社見かけました。

今年、飾り山笠が建てられる点では櫛田神社の飾り山が唯一であり、中村信喬さんと弘峰さんの親子が務めるのもあるからでしょうか。

前回も書きましたが、今年の標題は、表が「清正公虎退治誉(せいしょうこうとらたいじのほまれ)」、見送りは「桃太郎鬼退治誉(ももたろうおにたいじのほまれ)」です。

表が父の信喬さん、見送りが息子の弘峰さんが担当。そして、飾りつけには複数の人が関わっていきます。

実の親子であり、人形師としては師匠と弟子の関係です。

弘峰さんも幼い頃から人形師である父の背中を見てきて育ってきたわけです。もちろん、お二人は山笠にも参加されています。

弘峰さんも櫛田神社の飾り山笠のほうは今回がはじめてとあってか、父・信喬さんから時々アドバイスをもらいつつ、飾りつけを進めていきます。

櫛田神社の飾り山笠は今後、6月30日に御神入れが行われ、7月1日から公開となる予定です。

余談…

ちなみに、弘峰さんは自分の1学年上で、どうも同じ中学校の先輩に当たるらしいのです。面識は中学生のときからあったかもしれませんが…記憶にはございません。(^^;

2020年06月19日

博多祇園山笠2020番外編(#1)川端商店街に法世さんの山笠イラスト入りのタペストリー

今年の博多祇園山笠は、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、中止(というより、事実上の延期)となりました。

取り上げることが少なくなるものと思われるため、今年は番外編としていろいろ取り上げていこうと思います。

今回は、タイトル通りです。

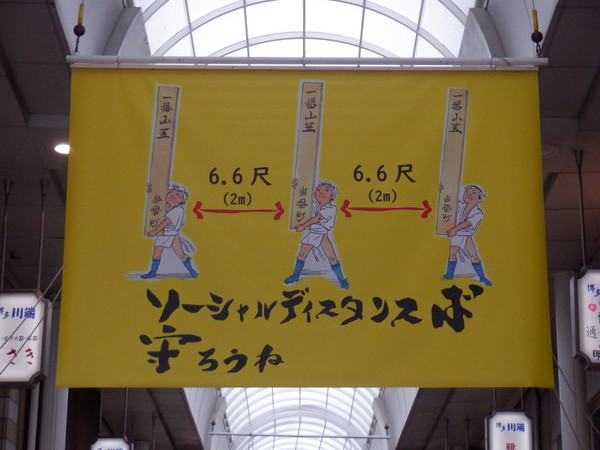

川端商店街に、作家や漫画家であり、博多町家ふるさと館の館長でもいらっしゃる長谷川法世さんの山笠イラストが入ったタペストリーがお目見えしました。

掲示期間は、6月17日からはじまり、7月下旬までの予定とのことです。

この山笠のイラストは、コロナウィルスの収束を願ってのものとなっていて、アーケード内に4種類掲げられていています。

ソーシャルディスタンスば守ろうね

(招き板を持った子供たちばい。)

ようと手ば洗いんしゃい

(櫛田神社の手水舎たいね。)

コロナに負けんばい 疫病退散!

(博多が生んだスター、オッペケペー節で有名な川上音二郎の舁き山ばい。)

コロナが早よ収まりますように

(箱崎浜でのお汐井取りの場面たい。)

博多祇園山笠と博多弁を織り混ぜるあたりが、地元らしさを感じさせてくれるたい。

ちなみに、法世さんといえば、同アーケードに常時掲げてある『博多弁番付』のイラストも描かれています。

(^_^) 法世さん傑作ば描かんね?

(`ω ) しぇからしかぁ~!

なーんてね!(^^;;

おまけ

櫛田神社の境内に常設の飾り山笠。新しいものに作り直されることが決まっていて、動き始めました。

先立って6月17日には、山解きが行われました。新しい飾り山笠は例年通り7月1日からお目見えします。

さすがに越年はね…

今年の標題はすでに発表されています。

表が「清正公虎退治誉(せいしょうこうとらたいじのほまれ)」、見送りは「桃太郎鬼退治誉(ももたろうおにたいじのほまれ)」とのことです。

どちらも、退治とつくので、コロナが収束することを願ってのことでしょう。どんなものになるのかはお楽しみに…です、はい!

取り上げることが少なくなるものと思われるため、今年は番外編としていろいろ取り上げていこうと思います。

今回は、タイトル通りです。

川端商店街に、作家や漫画家であり、博多町家ふるさと館の館長でもいらっしゃる長谷川法世さんの山笠イラストが入ったタペストリーがお目見えしました。

掲示期間は、6月17日からはじまり、7月下旬までの予定とのことです。

この山笠のイラストは、コロナウィルスの収束を願ってのものとなっていて、アーケード内に4種類掲げられていています。

ソーシャルディスタンスば守ろうね

(招き板を持った子供たちばい。)

ようと手ば洗いんしゃい

(櫛田神社の手水舎たいね。)

コロナに負けんばい 疫病退散!

(博多が生んだスター、オッペケペー節で有名な川上音二郎の舁き山ばい。)

コロナが早よ収まりますように

(箱崎浜でのお汐井取りの場面たい。)

博多祇園山笠と博多弁を織り混ぜるあたりが、地元らしさを感じさせてくれるたい。

ちなみに、法世さんといえば、同アーケードに常時掲げてある『博多弁番付』のイラストも描かれています。

(^_^) 法世さん傑作ば描かんね?

(`ω ) しぇからしかぁ~!

なーんてね!(^^;;

おまけ

櫛田神社の境内に常設の飾り山笠。新しいものに作り直されることが決まっていて、動き始めました。

先立って6月17日には、山解きが行われました。新しい飾り山笠は例年通り7月1日からお目見えします。

さすがに越年はね…

今年の標題はすでに発表されています。

表が「清正公虎退治誉(せいしょうこうとらたいじのほまれ)」、見送りは「桃太郎鬼退治誉(ももたろうおにたいじのほまれ)」とのことです。

どちらも、退治とつくので、コロナが収束することを願ってのことでしょう。どんなものになるのかはお楽しみに…です、はい!

2020年04月07日

今年の博多どんたくは中止!松囃子と山笠は?【新型コロナ】

※画像はイメージです

毎年5月3日、4日に行われる『博多どんたく港まつり』。

今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止となるという報道がありました。

例年200万人を超える人出がある、博多どんたく。

例年、雨天によるパレード中止はありますが、開催前から全体的に中止と発表されるのは初めてとのこと…。

パレードに参加するために準備や練習をしていた団体なども残念でなりません。

関係機関におかれても同じで、中止は苦渋の決断だったこととおもいます。200億円を超える経済効果が見込まれるだけに…丸ごとなくなるわけですから、大打撃となるのは大きい…。

福岡商工会議所の藤永会頭は会見にてこうコメントしています。

「開催したい気持ちはいまだに強いが、今準備にかかること自体、集団感染のリスクがある。ビッグイベントを開催する構図はどうしても描くことができない」

西鉄の花自動車の運行も中止になると思います。

なお、博多どんたくの起源ともされる『博多松囃子』はどうなのでしょう。

実施される場合、「感染防止の対策をおこない規模を縮小することになるかもしれない」というのが、博多どんたくの中止の報道時の段階では示されていましたが…

のちに、「感染のリスクがなくなるまでは開催を延期する」こととし、どんたくの日程での実施は中止が決まりました。

『博多松囃子』は本来、小正月(旧正月15日)の行事で、新年を祝う民俗行事であることでも知られています。

博多松囃子の起源については、治承3年(1179年)に没した平重盛を追悼するため始まったとするなどの説があります。

小正月に領主の元へお祝いのため出向いていたようです。小早川隆景が名島城で、正月に松囃子の訪問を受けたとの文献が残っています。その後は、新しい藩主である黒田家の福岡城へ博多から那珂川を渡りお祝いに行きました。

いまでは、博多どんたく港まつりの源流として、どんたくパレードの幕開けを飾るとともに町中を祝って回わります。

『博多松囃子』はまた、国の重要無形民俗文化財へ指定されたばかりだったんですよね。

そして、7月の『博多祇園山笠』に関しても、現時点で中止の方向で検討段階に入っています。(4月5日現在)

開催可否は、20日に正式に発表される予定です。

山笠に関しては、今年もし中止となれば、それこそ、戦時中ならびに戦後に数年中止されて以来、約70年ぶりのことになりますね。

そして、今年の一番山笠を務める恵比須流から続く流の順番は、来年以降にされることにもなります。

↓

4月20日、博多祇園山笠振興会の総会が予定通り行われ、7月の開催を見送ることが正式に決まりました。

博多に山笠のない夏が来るとは…

2019年07月16日

博多祇園山笠2019(#8_番外編)山にのぼせた有名人を探せ

令和最初の博多祇園山笠が無事に終わりましたが……気づきました?

博多祇園山笠とKBC九州朝日放送の結び付きは、櫛田神社に常設展示されている飾り山を奉納したり、境内アナウンスを同局のアナウンサー(現在の担当は長岡大雅アナ)が務めるなど、切っても切れない関係です。

テレビ中継も60年を迎え、同局が誇る山笠の映像データベースは2000件を超えるそうです。

そんななかで、同局の沢田幸二アナ(役員待遇エグゼクティブアナウンサー)が今年の集団山見せでは土居流の台上がりを、そして、追い山中継の司会進行を細谷めぐみアナとともに務められました。アナウンサー歴40年になるベテランです。おすぎさんと番組を持つなど仲が良いことでも知られていますね。

沢田アナ自身ももともと土居流に参加する一員。1993年に番組の企画で土居流下土居町に飛び込みで行ったのがきっかけだそう。以来、流でもいろいろ経験されてきたそうで…。

高島市長が同局のアナウンサー時代に山笠を教えたのも沢田アナだそうです。(高島市長曰く)

細谷アナが手にしているフリップ…若しき頃の沢田アナの写真?(中継見ていないのでわからず)

山笠に参加される有名人といえば、中洲流では、小松政夫さんや博多華丸さんがいます。(華丸さんは今回お見かけできず)

土居流には、「博多っ子純情」などで知られる漫画家で、博多町家ふるさと館の館長でもいらっしゃる長谷川法世さんもいます。

西流には、ローカルタレントの中島浩二さんや九州プロレス所属のプロレスラーの田中純二さんもいます。

そして、チューリップの上田雅利さんもまた西流から参加されていることはご存知のことでしょう。昨日の追い山の櫛田入りの直前にお見かけしました。

ちなみに、ご実家は、上呉服町にある西門蒲鉾本店の営んでいることでも知られていますね。(お兄様でいらっしゃる上田啓蔵さんが3代目です) ※

舁き手で真っ黒のサングラスをかけた人なんて…上田さんくらいでしょう。めっちゃ目立っていますけど、沿道の人が気付いたかどうか…。(ファンだったら当然気付いているでしょうけど、初めて山笠を見に来た人たちはとくに…)

※町割としては旧福神流で、恵比須流の区域に属されているそうですが、上田さんは加勢町としてあらゆる流に参加されています。ここ2年は西流に参加されているようです。

山にのぼせた有名人を探してみるのも面白いかもしれませんね~。そして、沿道から声ばかけちゃらんね~。

博多祇園山笠とKBC九州朝日放送の結び付きは、櫛田神社に常設展示されている飾り山を奉納したり、境内アナウンスを同局のアナウンサー(現在の担当は長岡大雅アナ)が務めるなど、切っても切れない関係です。

テレビ中継も60年を迎え、同局が誇る山笠の映像データベースは2000件を超えるそうです。

そんななかで、同局の沢田幸二アナ(役員待遇エグゼクティブアナウンサー)が今年の集団山見せでは土居流の台上がりを、そして、追い山中継の司会進行を細谷めぐみアナとともに務められました。アナウンサー歴40年になるベテランです。おすぎさんと番組を持つなど仲が良いことでも知られていますね。

沢田アナ自身ももともと土居流に参加する一員。1993年に番組の企画で土居流下土居町に飛び込みで行ったのがきっかけだそう。以来、流でもいろいろ経験されてきたそうで…。

高島市長が同局のアナウンサー時代に山笠を教えたのも沢田アナだそうです。(高島市長曰く)

細谷アナが手にしているフリップ…若しき頃の沢田アナの写真?(中継見ていないのでわからず)

山笠に参加される有名人といえば、中洲流では、小松政夫さんや博多華丸さんがいます。(華丸さんは今回お見かけできず)

土居流には、「博多っ子純情」などで知られる漫画家で、博多町家ふるさと館の館長でもいらっしゃる長谷川法世さんもいます。

西流には、ローカルタレントの中島浩二さんや九州プロレス所属のプロレスラーの田中純二さんもいます。

そして、チューリップの上田雅利さんもまた西流から参加されていることはご存知のことでしょう。昨日の追い山の櫛田入りの直前にお見かけしました。

ちなみに、ご実家は、上呉服町にある西門蒲鉾本店の営んでいることでも知られていますね。(お兄様でいらっしゃる上田啓蔵さんが3代目です) ※

舁き手で真っ黒のサングラスをかけた人なんて…上田さんくらいでしょう。めっちゃ目立っていますけど、沿道の人が気付いたかどうか…。(ファンだったら当然気付いているでしょうけど、初めて山笠を見に来た人たちはとくに…)

※町割としては旧福神流で、恵比須流の区域に属されているそうですが、上田さんは加勢町としてあらゆる流に参加されています。ここ2年は西流に参加されているようです。

山にのぼせた有名人を探してみるのも面白いかもしれませんね~。そして、沿道から声ばかけちゃらんね~。

2019年07月15日

博多祇園山笠2019(#7)追い山

7月15日早朝、博多祇園山笠もいよいよフィナーレ。令和最初の追い山が行われました。

タイムは、櫛田入り、廻り止め(5キロ)のタイムの順です。

一番山笠 千代流

33秒00/29分28秒

二番山笠 恵比須流

32秒29/33分24秒

三番山笠 土居流

34秒76/31分38秒

四番山笠 大黒流

34秒59/30分43秒

五番山笠 東流

32秒74/28分35秒

六番山笠 中洲流

34秒31/34分38秒

七番山笠 西流

30秒31/32分33秒

八番山笠 上川端通

56秒18

櫛田入りのタイムは西流が追い山ならしと同様に(30秒を切ることはできなかったものの30秒台)、また全コースのタイムも東流がダントツで速かったですねぇ~。

タイムは、櫛田入り、廻り止め(5キロ)のタイムの順です。

一番山笠 千代流

33秒00/29分28秒

二番山笠 恵比須流

32秒29/33分24秒

三番山笠 土居流

34秒76/31分38秒

四番山笠 大黒流

34秒59/30分43秒

五番山笠 東流

32秒74/28分35秒

六番山笠 中洲流

34秒31/34分38秒

七番山笠 西流

30秒31/32分33秒

八番山笠 上川端通

56秒18

櫛田入りのタイムは西流が追い山ならしと同様に(30秒を切ることはできなかったものの30秒台)、また全コースのタイムも東流がダントツで速かったですねぇ~。

2019年07月14日

博多祇園山笠2019(#6)集団山見せ

7月13日、舁き山は博多から福岡へ…令和最初の博多祇園山笠・集団山見せが行われました。

(敬称略。各役職等は発表時点のものです。)

一番山笠 千代流

【表】松本忠人(総務)、高島宗一郎(福岡市市長)、小川洋(福岡県知事)

【見送り】松本俊治(顧問)、福田まもる(福岡市議会議員)、関屋泰二(福岡市立千代中学校 校長)

二番山笠 恵比須流

【表】大池正治(総務)、森川康朗(㈱福岡銀行 取締役副頭取)、阿部真之助(福岡市議会議長)

【見送り】日下部浩(建設委員長)、柴田祐司(イオン九州㈱ 代表取締役社長執行役員)、笹栗哲朗(九州朝日放送㈱ 常務取締役)

三番山笠 土居流

【表】江里口直文(総務)、佐々木有三(九州電力㈱ 代表取締役副社長執行役員)、長柄均(福岡市医師会 会長)

【見送り】髙野憲紀(流委員)、沢田幸二(九州朝日放送㈱ 役員待遇 アナウンサー)、西村正徳(ハウス食品㈱ 福岡支店長)

四番山笠 大黒流

【表】大塚茂喜(総務)、髙田聖大(㈱西日本シティ銀行 代表取締役副頭取)、川端淳(㈱福岡魚市場 代表取締役社長)

【見送り】久保田周作(受取町 町総代)、安部文仁(福岡信用金庫 理事長)、岡部裕一(RKB毎日放送㈱ 常務取締役)

五番山笠 東流

【表】坪井治(総務)、近藤勲(九州自動車リース㈱ 取締役会長)、出光泰典(㈱新出光 代表取締役社長兼グループCEO)

【見送り】山田靖人(相談役)、大西秀紀(㈱阪急阪神百貨店 常務執行役員博多阪急店長)、吉村浩(福岡市立博多中学校 校長)

六番山笠 中洲流

【表】清武義孝(総務)、小松政夫(日本喜劇人協会 会長)、堀宏明(㈱電通九州 前代表取締役社長)

【見送り】藤本広之(副総務)、稲員稔夫(福岡市議会議員)、鈴木克明(㈱テレビ西日本 代表取締役社長)

七番山笠 西流

【表】三浦鉄男(総務)、金子達也(トヨタ自動車九州㈱ 取締役会長)、吉田一二三(佐藤㈱ 代表取締役社長)

【見送り】平田登史典(副総務)、落石俊則(福岡市議会議員)、新井眞一(讃合会顧問)

さて明日は、追い山ですよ~

(敬称略。各役職等は発表時点のものです。)

一番山笠 千代流

【表】松本忠人(総務)、高島宗一郎(福岡市市長)、小川洋(福岡県知事)

【見送り】松本俊治(顧問)、福田まもる(福岡市議会議員)、関屋泰二(福岡市立千代中学校 校長)

二番山笠 恵比須流

【表】大池正治(総務)、森川康朗(㈱福岡銀行 取締役副頭取)、阿部真之助(福岡市議会議長)

【見送り】日下部浩(建設委員長)、柴田祐司(イオン九州㈱ 代表取締役社長執行役員)、笹栗哲朗(九州朝日放送㈱ 常務取締役)

三番山笠 土居流

【表】江里口直文(総務)、佐々木有三(九州電力㈱ 代表取締役副社長執行役員)、長柄均(福岡市医師会 会長)

【見送り】髙野憲紀(流委員)、沢田幸二(九州朝日放送㈱ 役員待遇 アナウンサー)、西村正徳(ハウス食品㈱ 福岡支店長)

四番山笠 大黒流

【表】大塚茂喜(総務)、髙田聖大(㈱西日本シティ銀行 代表取締役副頭取)、川端淳(㈱福岡魚市場 代表取締役社長)

【見送り】久保田周作(受取町 町総代)、安部文仁(福岡信用金庫 理事長)、岡部裕一(RKB毎日放送㈱ 常務取締役)

五番山笠 東流

【表】坪井治(総務)、近藤勲(九州自動車リース㈱ 取締役会長)、出光泰典(㈱新出光 代表取締役社長兼グループCEO)

【見送り】山田靖人(相談役)、大西秀紀(㈱阪急阪神百貨店 常務執行役員博多阪急店長)、吉村浩(福岡市立博多中学校 校長)

六番山笠 中洲流

【表】清武義孝(総務)、小松政夫(日本喜劇人協会 会長)、堀宏明(㈱電通九州 前代表取締役社長)

【見送り】藤本広之(副総務)、稲員稔夫(福岡市議会議員)、鈴木克明(㈱テレビ西日本 代表取締役社長)

七番山笠 西流

【表】三浦鉄男(総務)、金子達也(トヨタ自動車九州㈱ 取締役会長)、吉田一二三(佐藤㈱ 代表取締役社長)

【見送り】平田登史典(副総務)、落石俊則(福岡市議会議員)、新井眞一(讃合会顧問)

さて明日は、追い山ですよ~

2019年07月13日

博多祇園山笠2019(#5)追い山ならし

7月12日、博多祇園山笠・追い山のリハーサルにあたる追い山ならしが行われました。

令和最初の追い山ならし…

西流の櫛田入りのタイムが30秒を切り、計測タイムの発表直後、西流の舁き手のみならず、沿道も大いに沸き上がりました。

全コースのタイムでは、東流がやはり速かったですね。

計測タイムは、櫛田入り、全コース(4キロ)のタイムの順です。

千代流 34秒05/25分26秒

恵比須流 32秒36/28分59秒

土居流 35秒42/26分34秒

大黒流 46秒38/27分36秒

東流 32秒32/25分06秒

中洲流 36秒04/30分02秒

西流 29秒64/28分13秒

上川端通 1分4秒65/ー

令和最初の追い山ならし…

西流の櫛田入りのタイムが30秒を切り、計測タイムの発表直後、西流の舁き手のみならず、沿道も大いに沸き上がりました。

全コースのタイムでは、東流がやはり速かったですね。

計測タイムは、櫛田入り、全コース(4キロ)のタイムの順です。

千代流 34秒05/25分26秒

恵比須流 32秒36/28分59秒

土居流 35秒42/26分34秒

大黒流 46秒38/27分36秒

東流 32秒32/25分06秒

中洲流 36秒04/30分02秒

西流 29秒64/28分13秒

上川端通 1分4秒65/ー

2019年07月12日

博多祇園山笠2019(#4)中洲流の他流舁き

7月11日、他流舁きが行われました。

中洲流は例年通り15時からはじまり、櫛田入りの練習を2回行います。

コースも例年と同じなので、山留め地点での2回目の撮影後は先回り。大博通りに出るのに5分くらいですね。実際には交通規制がしっかりとあるのでもっと早くに到達できるものと思われます。

そして、さらに先回りして、御供所通りと疎開道路の交差地点へ。

約1時間かけて、中洲流のスタート地点へと戻ってきました。

中洲流の太鼓。間近で見るのは初めてかもです。

昭和27年と刻まれていることからも、中洲流発足間もないころですね。半世紀以上もこの太鼓を大事にしているのですねぇ。(中洲流が山笠に参加したのは昭和24年からです)

井上貴博相談役(衆議院議員)の祖父・井上吉左衛門さん(博多祇園山笠振興会の二代目会長)やふくやの創業者の川原俊夫さん等の名前も刻まれています。

そうそう、今年も小松政夫さんの姿も見かけましたばい。元気でしたばい。

親分は、今年の集団山見せで台上がりを務められます。(もちろん中洲流ですたい)

中洲流は例年通り15時からはじまり、櫛田入りの練習を2回行います。

コースも例年と同じなので、山留め地点での2回目の撮影後は先回り。大博通りに出るのに5分くらいですね。実際には交通規制がしっかりとあるのでもっと早くに到達できるものと思われます。

そして、さらに先回りして、御供所通りと疎開道路の交差地点へ。

約1時間かけて、中洲流のスタート地点へと戻ってきました。

中洲流の太鼓。間近で見るのは初めてかもです。

昭和27年と刻まれていることからも、中洲流発足間もないころですね。半世紀以上もこの太鼓を大事にしているのですねぇ。(中洲流が山笠に参加したのは昭和24年からです)

井上貴博相談役(衆議院議員)の祖父・井上吉左衛門さん(博多祇園山笠振興会の二代目会長)やふくやの創業者の川原俊夫さん等の名前も刻まれています。

そうそう、今年も小松政夫さんの姿も見かけましたばい。元気でしたばい。

親分は、今年の集団山見せで台上がりを務められます。(もちろん中洲流ですたい)

2019年07月11日

博多祇園山笠2019(#3)中洲流の流舁き

7月10日、博多祇園山笠は、静から動へ…『流舁き』が行われました。

数年ぶりに雨中の流舁きとなりました。今年は梅雨入りも遅かったですし、まあ仕方ないかなとも言えます。

中洲流では例年通り、16時にはじまりました。

宮総代の旗も、令和仕様に(^^)

ちなみに、中洲流では、昨年の集団山見せで台上がりを務められた、作家の辻仁成さんの原作ならびに監督を務められる映画『真夜中の子供』の撮影も並行して行われていましたので、撮影スタッフもたくさんでした。

辻さんの姿ももちろん見られました。

雨中の撮影お疲れ様です(..)

もしかしたら、どこかで映ってしまっているかも…。

数年ぶりに雨中の流舁きとなりました。今年は梅雨入りも遅かったですし、まあ仕方ないかなとも言えます。

中洲流では例年通り、16時にはじまりました。

宮総代の旗も、令和仕様に(^^)

ちなみに、中洲流では、昨年の集団山見せで台上がりを務められた、作家の辻仁成さんの原作ならびに監督を務められる映画『真夜中の子供』の撮影も並行して行われていましたので、撮影スタッフもたくさんでした。

辻さんの姿ももちろん見られました。

雨中の撮影お疲れ様です(..)

もしかしたら、どこかで映ってしまっているかも…。

2019年07月02日

博多祇園山笠2019(#2_番外編)飾り山の展示場所に変化

令和最初の博多祇園山笠。今年度、十一番山笠「博多リバレイン」と十二番山笠「天神一丁目」の飾り山の展示場所が変更になっています。

「博多リバレイン」は例年、明治通りに面したところに展示されていました。

山笠期間はちょうど梅雨時なので雨風などに晒されます。時には台風接近で飾り山が収まっている山小屋が強風で揺さぶられることも…。そうしたこともあり車道側に倒れるかもしれないというリスクもあり、今年度からは、博多リバレインとホテルオークラの間に展示場所が移りました。

山小屋がなくなり吹きさらし…少々寂しい印象を受けますが、ここなら、多少の雨風は凌げますし、安心して見れることでしょう。真横にあるエスカレーターで2階に上がって、上から見るのもアリじゃないでしょうか。

「天神一丁目」は例年、天神大丸とエルガーラの間のパサージュ広場に展示されています。

今年、イムズが開業30年を迎えたことを記念して、はじめて、イムズにて展示されます。ソラリア同様、建物の吹き抜けがあることも決め手になったようで、見上げるだけではなく、真上や真横…どこからでも見れるのがいいですね。

イムズは再来年度(2021年8月末)に閉館することが決定していますし、どのみち、最初で最後の展示になるかもしれませんので、山笠とイムズそれぞれの歴史に刻まれることでしょう。

「博多リバレイン」は例年、明治通りに面したところに展示されていました。

山笠期間はちょうど梅雨時なので雨風などに晒されます。時には台風接近で飾り山が収まっている山小屋が強風で揺さぶられることも…。そうしたこともあり車道側に倒れるかもしれないというリスクもあり、今年度からは、博多リバレインとホテルオークラの間に展示場所が移りました。

山小屋がなくなり吹きさらし…少々寂しい印象を受けますが、ここなら、多少の雨風は凌げますし、安心して見れることでしょう。真横にあるエスカレーターで2階に上がって、上から見るのもアリじゃないでしょうか。

「天神一丁目」は例年、天神大丸とエルガーラの間のパサージュ広場に展示されています。

今年、イムズが開業30年を迎えたことを記念して、はじめて、イムズにて展示されます。ソラリア同様、建物の吹き抜けがあることも決め手になったようで、見上げるだけではなく、真上や真横…どこからでも見れるのがいいですね。

イムズは再来年度(2021年8月末)に閉館することが決定していますし、どのみち、最初で最後の展示になるかもしれませんので、山笠とイムズそれぞれの歴史に刻まれることでしょう。