2019年10月23日

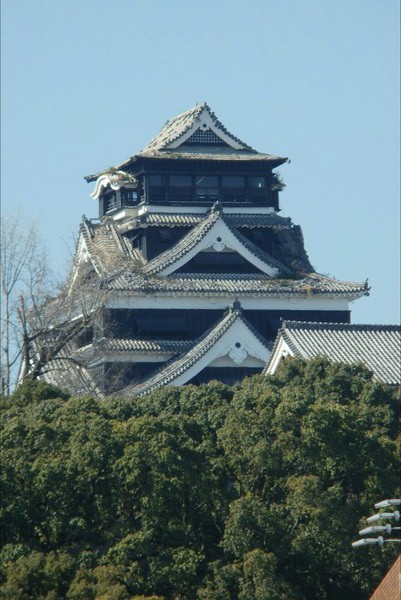

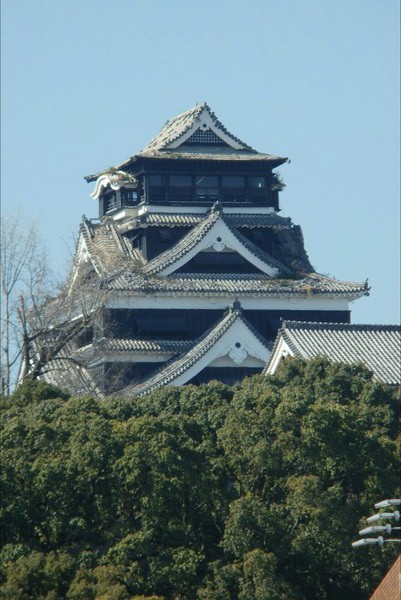

熊本2019(#2)熊本城特別公開で見る熊本城近況2019_1

10月5日から熊本城特別公開の第1弾が開始しました。

今回の熊本城特別公開第1弾では、原則、日曜日と祝日のみの公開となっていて、二の丸広場を起点に、西出丸から工事用スロープを通り、平左衛門丸の一部や天守閣前広場の一部に至るルートの公開です。

ちなみに、熊本城特別公開は、第2弾の2020年春に特別見学通路が開通し、第3弾は2021年春に天守閣内部公開と続く予定となっています。

こうなると、何度も見に行きたくなりますねぇ。

なお公開時間は9:00~17:00で、入園は有料になっていて、高校生以上は500円になっています。また、熊本城ミュージアムわくわく座や熊本博物館との共通入園券もありこちらがお得です。

熊本市内の小中学生や65歳以上の方、城主手形をお持ちの方は免除の対象ですが、入園券売り場での入園券の受け取りが必要です。(!)

自分は城彩苑にて入園券を手にして、9時の開門に間に合うように二の丸広場にやって来たつもりですが…すでに行列もできていました。(^ω^)

この日は雲ひとつない快晴。午前中は天守閣前広場側(東側)が順光ですからねー。そりゃ人も多いはずですよ。むしろ、朝から我先にと見たい人もいるはずですね。

左側通行なのでしばらくは一緒に進んでいきましょう。(掲載している画像は時系列ではないことはご了承ください)

二の丸広場から入ってまもなく、西大手門と元太鼓櫓があったところに差し掛かります。どちらも地震で被災しました。特に元太鼓櫓は2018年6月の大雨で倒壊。いずれも現在は部材などが解体保存中です。

西大手門の石垣は、今回の特別公開でもわかるように、前面にネットやグリ石を詰めたかごなどで安全対策されています。

そこを越えてまず右側に見えてきたのは、南大手門です。

細川氏が肥後入国後に奉行所を置いていた奉行丸に位置します。

南大手門も建物が傾いたのか、鉄骨で支えられているのが分かります。

近くにトイレがありますので、ギリギリのところまで見ることができますよ。

さて最初の工事用のスロープを渡ると左側に見えてくるのが、宇土櫓です。

続櫓が崩壊してしまいました。宇土櫓も外観上はほぼそのままでしたが、内部が損傷するなどしているため、現在、周囲は立入禁止ならびに内部も非公開になっています。

首掛石

揺れで倒れたりもしてなく、目立った損傷もなく、無事なようでよかったです。

横手五郎パワーかも…。

宇土櫓向かい側の売店…崩れた瓦や裏手の石垣が崩壊して散乱したままなど、地震発生当時の状況を物語っていました。

次回は…メインの天守閣ですよ~。

今回の熊本城特別公開第1弾では、原則、日曜日と祝日のみの公開となっていて、二の丸広場を起点に、西出丸から工事用スロープを通り、平左衛門丸の一部や天守閣前広場の一部に至るルートの公開です。

ちなみに、熊本城特別公開は、第2弾の2020年春に特別見学通路が開通し、第3弾は2021年春に天守閣内部公開と続く予定となっています。

こうなると、何度も見に行きたくなりますねぇ。

なお公開時間は9:00~17:00で、入園は有料になっていて、高校生以上は500円になっています。また、熊本城ミュージアムわくわく座や熊本博物館との共通入園券もありこちらがお得です。

熊本市内の小中学生や65歳以上の方、城主手形をお持ちの方は免除の対象ですが、入園券売り場での入園券の受け取りが必要です。(!)

自分は城彩苑にて入園券を手にして、9時の開門に間に合うように二の丸広場にやって来たつもりですが…すでに行列もできていました。(^ω^)

この日は雲ひとつない快晴。午前中は天守閣前広場側(東側)が順光ですからねー。そりゃ人も多いはずですよ。むしろ、朝から我先にと見たい人もいるはずですね。

左側通行なのでしばらくは一緒に進んでいきましょう。(掲載している画像は時系列ではないことはご了承ください)

二の丸広場から入ってまもなく、西大手門と元太鼓櫓があったところに差し掛かります。どちらも地震で被災しました。特に元太鼓櫓は2018年6月の大雨で倒壊。いずれも現在は部材などが解体保存中です。

西大手門の石垣は、今回の特別公開でもわかるように、前面にネットやグリ石を詰めたかごなどで安全対策されています。

そこを越えてまず右側に見えてきたのは、南大手門です。

細川氏が肥後入国後に奉行所を置いていた奉行丸に位置します。

南大手門も建物が傾いたのか、鉄骨で支えられているのが分かります。

近くにトイレがありますので、ギリギリのところまで見ることができますよ。

さて最初の工事用のスロープを渡ると左側に見えてくるのが、宇土櫓です。

続櫓が崩壊してしまいました。宇土櫓も外観上はほぼそのままでしたが、内部が損傷するなどしているため、現在、周囲は立入禁止ならびに内部も非公開になっています。

首掛石

揺れで倒れたりもしてなく、目立った損傷もなく、無事なようでよかったです。

横手五郎パワーかも…。

宇土櫓向かい側の売店…崩れた瓦や裏手の石垣が崩壊して散乱したままなど、地震発生当時の状況を物語っていました。

次回は…メインの天守閣ですよ~。

2018年04月23日

旧古賀銀行神埼支店

佐賀県神埼市。

櫛田宮の門前町に、『旧古賀銀行神埼支店』の建物が残されています。

国登録有形文化財(建造物)

旧古賀銀行神埼支店

この建物は、古賀銀行神埼支店が設立した明治44年から3年後の大正3年3月21日に新築竣工しました。

外観は、木造の洋風建築で、正面に花崗岩の円柱で支えられた切妻造りの玄関ポーチを構え、左右対称のデザインになっています。外壁は、モルタル洗い出し仕上で、柱や窓の上部に、石状の装飾が施されています。

内部は、客溜まりや執務室・会議室ともに吹き抜けとなっています。

外観は洋風ですが、木造で伝統的な和小屋組で屋根を支えるなど、在来の技術で作られた建造物であり、大正時代の佐賀地方の技術や文化を知る上で重要な建物です。

神埼市教育委員会

以前は、歯科医院になっていましたが閉院して、昨年、整備が完了されています。

建物内部の常時一般公開はありませんが、イベント時などにはあるそうです。

福岡市の赤煉瓦文化館や唐津市の旧唐津銀行のように、常時公開すれば、櫛田宮などと一体の観光資源になるはずですがね。

補足

古賀銀行は、明治18年、両替商の古賀善平が設立しました。

明治から大正にかけ、九州の五大銀行に数えられるまでに成長しましたが、世界恐慌による不況により、昭和8年に廃業しました。

櫛田宮の門前町に、『旧古賀銀行神埼支店』の建物が残されています。

国登録有形文化財(建造物)

旧古賀銀行神埼支店

この建物は、古賀銀行神埼支店が設立した明治44年から3年後の大正3年3月21日に新築竣工しました。

外観は、木造の洋風建築で、正面に花崗岩の円柱で支えられた切妻造りの玄関ポーチを構え、左右対称のデザインになっています。外壁は、モルタル洗い出し仕上で、柱や窓の上部に、石状の装飾が施されています。

内部は、客溜まりや執務室・会議室ともに吹き抜けとなっています。

外観は洋風ですが、木造で伝統的な和小屋組で屋根を支えるなど、在来の技術で作られた建造物であり、大正時代の佐賀地方の技術や文化を知る上で重要な建物です。

神埼市教育委員会

以前は、歯科医院になっていましたが閉院して、昨年、整備が完了されています。

建物内部の常時一般公開はありませんが、イベント時などにはあるそうです。

福岡市の赤煉瓦文化館や唐津市の旧唐津銀行のように、常時公開すれば、櫛田宮などと一体の観光資源になるはずですがね。

補足

古賀銀行は、明治18年、両替商の古賀善平が設立しました。

明治から大正にかけ、九州の五大銀行に数えられるまでに成長しましたが、世界恐慌による不況により、昭和8年に廃業しました。

2018年04月19日

肥前國神埼御荘総鎮守 櫛田宮

佐賀県神埼市。神埼市役所本庁舎の裏に櫛田宮(くしだぐう)という神社があります。

あれっ?「櫛田」と聞くと、「お櫛田さん」として親しまれている、博多祇園山笠でも有名な福岡市にある博多総鎮守『櫛田神社』のことを真っ先に思い出すのではないでしょうか。かくいう自分がその一人ですけどね。

実は、この櫛田宮から分祀されて創建されたのが、博多の櫛田神社という、深い関係があります。

神埼御庄時代、その貿易品や年貢米の積み出し港である博多に分社を作り、櫛田大明神の御加護を祈ったという説が通説です。

つまり、ここ櫛田宮が元宮であるということになるのですね。

ときは昭和になり、博多祇園山笠の資料にも最有力説として記録されていますから、間違いなさそうです。

櫛田宮は、日本書紀などに登場する景行天皇がこの地に訪れた際に建てられたとされています。

(ちなみに、景行天皇は日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の父であることも有名です。)

つまり、弥生時代にさかのぼります。となると、ここからほど近い吉野ヶ里があった頃ですね。

また、神埼の地は、平家が支配する荘園があり、平清盛もその勢力のバックボーンとなっていたのだとか…。

境内には多くの文化財があります。櫛田神社と比べたら怒られそうですけど…。

石造肥前鳥居…県重要文化財に指定されています。

琴の楠…伝承では、樹齢1000年を超しています。

祇園社

こちらは須佐之男命(スサノオノミコト)を祀っています。

2011年5月に発生した火事で拝殿が全焼となり、いまは新しく建て替わっています。道理できれいな外観だったこと…。

「神埼そうめん発祥の地」の石碑

寛永十二年小豆島より行脚し来たれる一雲水この地に於て罹病困窮せり 一丁目に住む伊之助深く同情し日夜看護に努めければ病程なく癒へたり

雲水報恩のため素麺製法の秘法を伝授せり 伊之助生涯この道を精進し品質改善に努めしかば名声諸国に広まれり

由来神埼町が名産素麺の町として繁栄し今日に至りしは正に伊之助の道徳にして有志相諮り縁りの地に碑を建立し之を顕彰するものなり

…これからの季節、そうめんが食べたくなりますね~。

親戚がいる縁もあり、昔はしょっちゅう、神埼そうめんももらっていました。いまは他県のそうめん(揖●乃糸とか)に浮気しています。。w

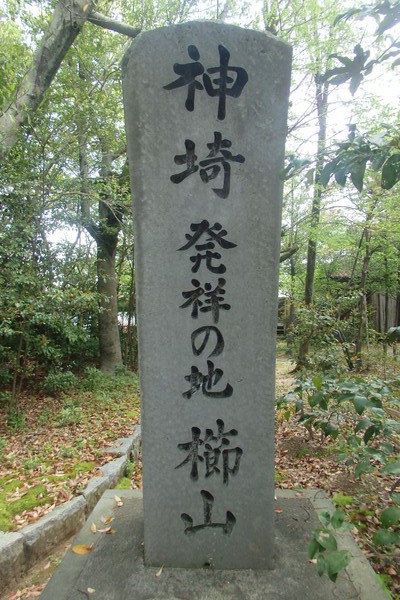

「神埼 発祥の地 櫛山」の石碑

この地は櫛田大明神を最初にお祭りになった場所で 櫛山と称して諸人拝み奉る(肥前古蹟縁起 当宮古文書) 神霊鎮護の神聖なる旧蹟(由緒記)と伝えています。

災難が多かった当地方も櫛田宮をここに祭って以来、幸福の地となり、神幸(かみさき)の里と名付けられ、今は神埼といいます。

…神埼の名前の由来も興味深いものですねぇ。

長崎街道 神埼宿の石碑…長崎街道の宿場町の一つが、ここ神埼宿でした。門前町がちょうどそこにあたります。

大仁田さんの応援&お手伝いで神埼に来たからには、合間を縫って、せっかくの機会に訪問した次第。もちろん、お参りしましたよー。(^ω^)

あれっ?「櫛田」と聞くと、「お櫛田さん」として親しまれている、博多祇園山笠でも有名な福岡市にある博多総鎮守『櫛田神社』のことを真っ先に思い出すのではないでしょうか。かくいう自分がその一人ですけどね。

実は、この櫛田宮から分祀されて創建されたのが、博多の櫛田神社という、深い関係があります。

神埼御庄時代、その貿易品や年貢米の積み出し港である博多に分社を作り、櫛田大明神の御加護を祈ったという説が通説です。

つまり、ここ櫛田宮が元宮であるということになるのですね。

ときは昭和になり、博多祇園山笠の資料にも最有力説として記録されていますから、間違いなさそうです。

櫛田宮は、日本書紀などに登場する景行天皇がこの地に訪れた際に建てられたとされています。

(ちなみに、景行天皇は日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の父であることも有名です。)

つまり、弥生時代にさかのぼります。となると、ここからほど近い吉野ヶ里があった頃ですね。

また、神埼の地は、平家が支配する荘園があり、平清盛もその勢力のバックボーンとなっていたのだとか…。

境内には多くの文化財があります。櫛田神社と比べたら怒られそうですけど…。

石造肥前鳥居…県重要文化財に指定されています。

琴の楠…伝承では、樹齢1000年を超しています。

祇園社

こちらは須佐之男命(スサノオノミコト)を祀っています。

2011年5月に発生した火事で拝殿が全焼となり、いまは新しく建て替わっています。道理できれいな外観だったこと…。

「神埼そうめん発祥の地」の石碑

寛永十二年小豆島より行脚し来たれる一雲水この地に於て罹病困窮せり 一丁目に住む伊之助深く同情し日夜看護に努めければ病程なく癒へたり

雲水報恩のため素麺製法の秘法を伝授せり 伊之助生涯この道を精進し品質改善に努めしかば名声諸国に広まれり

由来神埼町が名産素麺の町として繁栄し今日に至りしは正に伊之助の道徳にして有志相諮り縁りの地に碑を建立し之を顕彰するものなり

…これからの季節、そうめんが食べたくなりますね~。

親戚がいる縁もあり、昔はしょっちゅう、神埼そうめんももらっていました。いまは他県のそうめん(揖●乃糸とか)に浮気しています。。w

「神埼 発祥の地 櫛山」の石碑

この地は櫛田大明神を最初にお祭りになった場所で 櫛山と称して諸人拝み奉る(肥前古蹟縁起 当宮古文書) 神霊鎮護の神聖なる旧蹟(由緒記)と伝えています。

災難が多かった当地方も櫛田宮をここに祭って以来、幸福の地となり、神幸(かみさき)の里と名付けられ、今は神埼といいます。

…神埼の名前の由来も興味深いものですねぇ。

長崎街道 神埼宿の石碑…長崎街道の宿場町の一つが、ここ神埼宿でした。門前町がちょうどそこにあたります。

大仁田さんの応援&お手伝いで神埼に来たからには、合間を縫って、せっかくの機会に訪問した次第。もちろん、お参りしましたよー。(^ω^)

2018年04月14日

熊本地震から2年(#1)熊本城天守閣の鯱を見る

今日で熊本地震から2年。

熊本城は大天守閣の上を覆っていた傘状のシートが外され、屋根瓦が葺かれていて、今月末には完了予定ですね。

ところで今月6日には、新しく作り直された大天守の鯱(しゃちほこ)が大天守閣に設置されました。

その鯱は、期間限定で「熊本城ミュージアム わくわく座」(旧「歴史文化体験施設 湧々座」)でお披露目&展示され、間近で観ることができました。

今回は、わくわく座で展示されていたときの様子を紹介します。

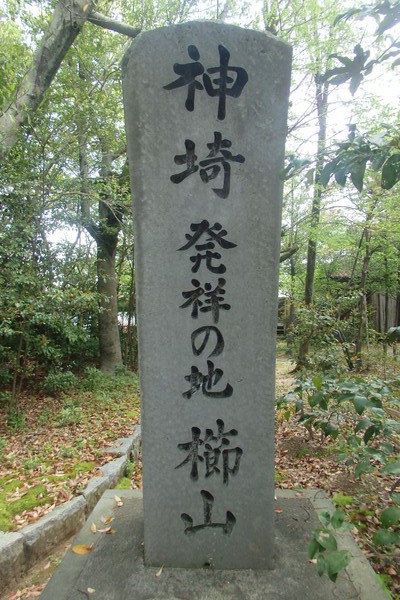

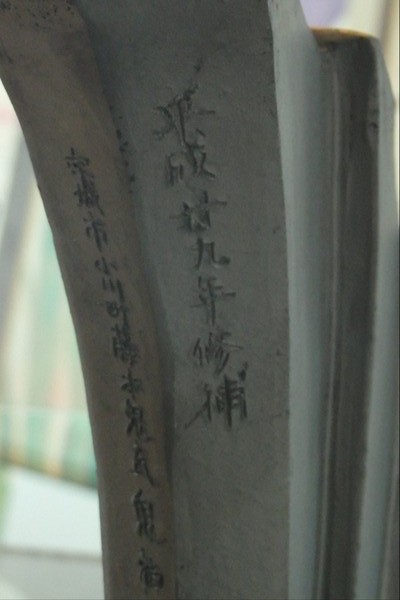

昨年8月30日から公開された、新しく作り直された天守閣の鯱。

大天守の鯱は、2月28日まで展示されました。

高さ119cm、幅47cm、奥行73cm、重さ100kg

製作:藤本康祐氏

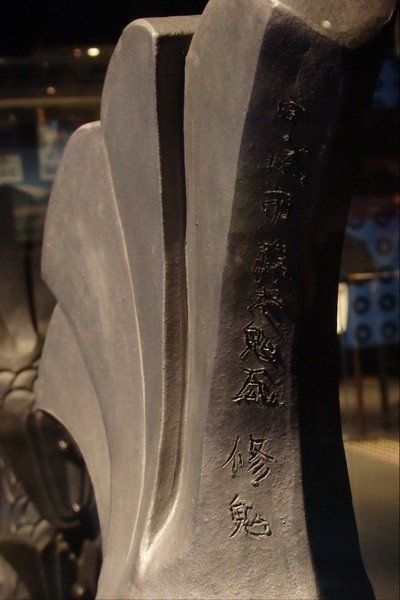

熊本城の鯱の目は、上を向いているのが最大の特徴といえます。

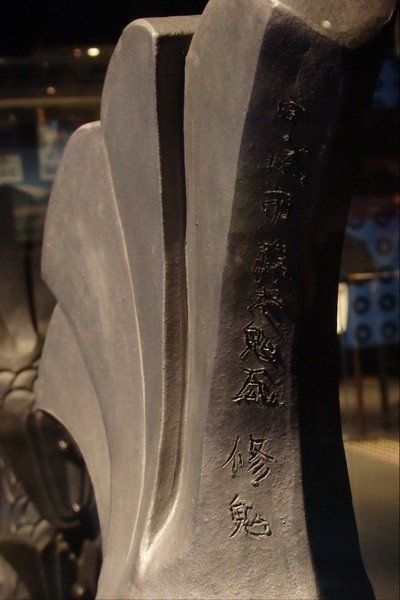

小天守の鯱は現在も展示中で、こちらは来年の8月31日までの展示予定です。

高さ86cm、幅38cm、奥行60cm、重さ70kg

製作:藤本修悟氏

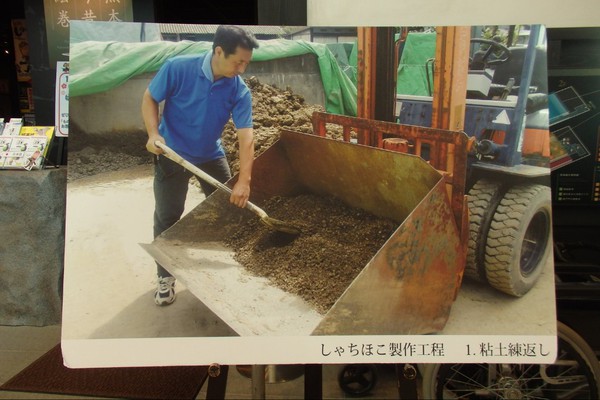

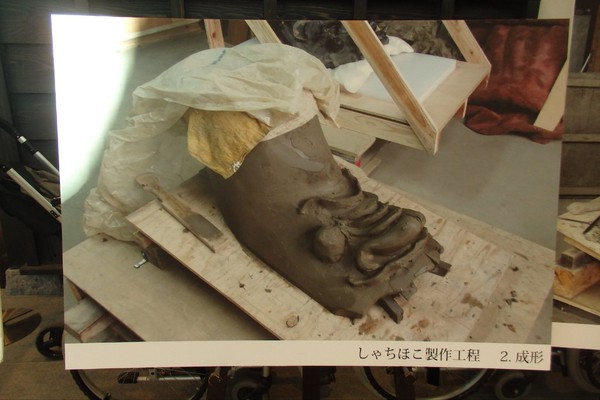

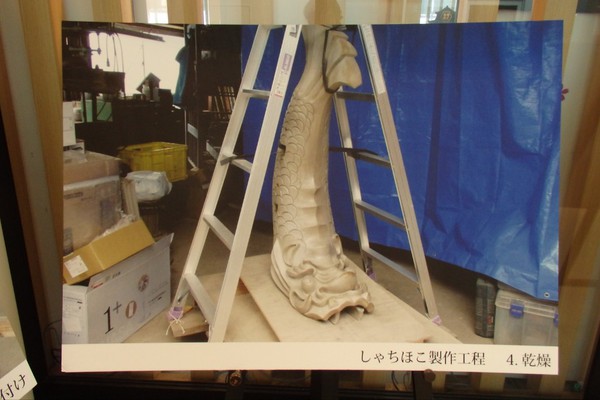

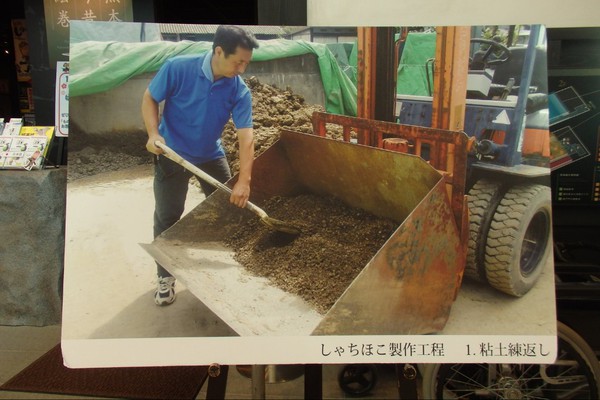

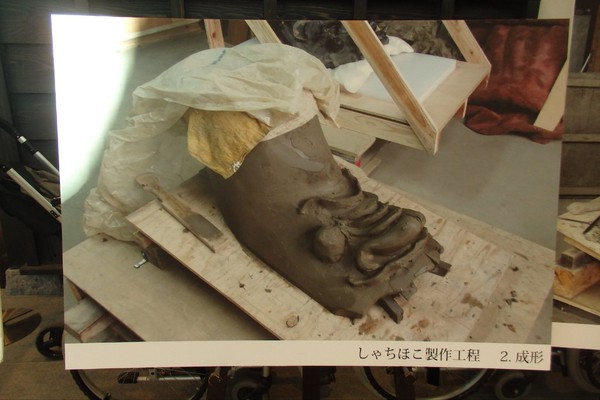

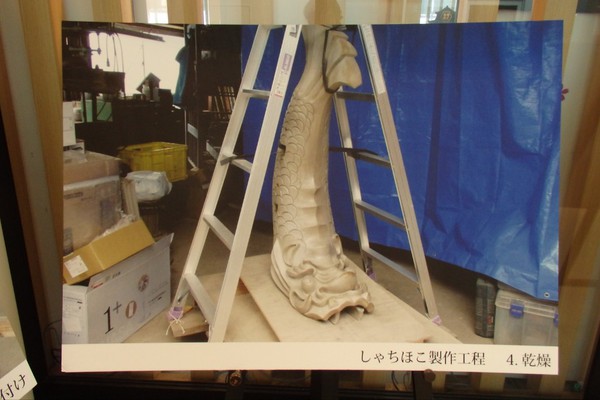

鯱の製作工程の写真パネルもありました。

1. 粘土練返し

2. 成形

3. 模様付け

4. 乾燥

5. 焼成(窯焼き)

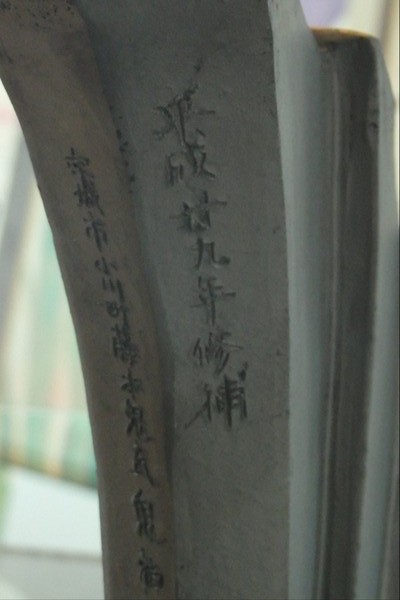

熊本城天守閣の鯱にまつわる、興味深い記録が残っています。

最近だと、2007年に破損が見つかったことで、作り直されていたとういうこと。つまり、熊本地震で落下してしまった鯱は、短い期間だったのですね…。

さらに驚くことに、落下してしまった鯱も含め、藤本家3世代による製作という点です。

藤本康祐氏の父の藤本勝巳氏は7年前に亡くなられましたが、その当時の設計図が残されていたそうです。

もし、設計図が捨てられていたら…作り直されるのはいまよりも遅かったかもしれませんね。

復興に向かって、着実に動いています。

がんばろう熊本、がんばろう九州

先日、大分県中津市耶馬渓で発生した土砂崩れで被災された方々へ、遅ればせながら、お見舞い申し上げます。

熊本城は大天守閣の上を覆っていた傘状のシートが外され、屋根瓦が葺かれていて、今月末には完了予定ですね。

ところで今月6日には、新しく作り直された大天守の鯱(しゃちほこ)が大天守閣に設置されました。

その鯱は、期間限定で「熊本城ミュージアム わくわく座」(旧「歴史文化体験施設 湧々座」)でお披露目&展示され、間近で観ることができました。

今回は、わくわく座で展示されていたときの様子を紹介します。

昨年8月30日から公開された、新しく作り直された天守閣の鯱。

大天守の鯱は、2月28日まで展示されました。

高さ119cm、幅47cm、奥行73cm、重さ100kg

製作:藤本康祐氏

熊本城の鯱の目は、上を向いているのが最大の特徴といえます。

小天守の鯱は現在も展示中で、こちらは来年の8月31日までの展示予定です。

高さ86cm、幅38cm、奥行60cm、重さ70kg

製作:藤本修悟氏

鯱の製作工程の写真パネルもありました。

1. 粘土練返し

2. 成形

3. 模様付け

4. 乾燥

5. 焼成(窯焼き)

熊本城天守閣の鯱にまつわる、興味深い記録が残っています。

最近だと、2007年に破損が見つかったことで、作り直されていたとういうこと。つまり、熊本地震で落下してしまった鯱は、短い期間だったのですね…。

さらに驚くことに、落下してしまった鯱も含め、藤本家3世代による製作という点です。

藤本康祐氏の父の藤本勝巳氏は7年前に亡くなられましたが、その当時の設計図が残されていたそうです。

もし、設計図が捨てられていたら…作り直されるのはいまよりも遅かったかもしれませんね。

復興に向かって、着実に動いています。

がんばろう熊本、がんばろう九州

先日、大分県中津市耶馬渓で発生した土砂崩れで被災された方々へ、遅ればせながら、お見舞い申し上げます。

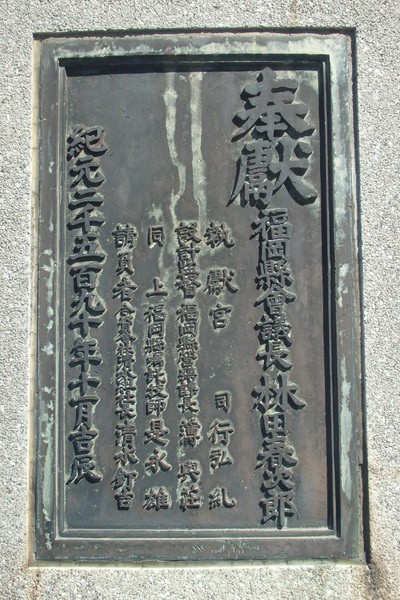

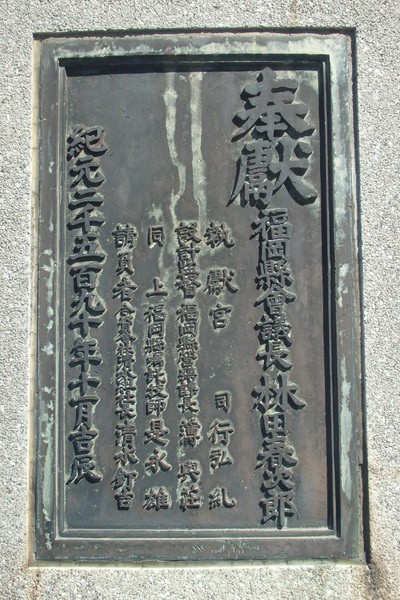

2018年03月05日

筥崎宮の大鳥居が見納めに!?

初詣や玉せせりはもちろん、博多の秋の風物詩である放生会などでお馴染みの筥崎宮。

その筥崎宮の参道にある大鳥居について。

筥崎宮の大鳥居は、正しくは三之鳥居といいます。

国道3号線に面して建てられていることはご存知のこととおもいます。

この大鳥居は、昭和5年に完成し、昭和49年には大修理が行われました。築88年ということで、人間でいえば米寿です。

高さ16mを誇り、当時から福岡のシンボルのようなものでした。

そんな、大鳥居の脇(海側)に看板が立てられていました。

“

筥崎宮大鳥居解体工事のお知らせ

筥崎宮大鳥居のモルタルが落下する危険性がございます。安全のため解体する事となりました。

”

ムムッ!?

解体されちゃうの!?

鉄筋コンクリート造りで、モルタルが落下する危険性があるなら、修繕すればよろしいのではと、思うのですが……それではいけなかったのですかね。

しかし、自分がこの記事を執筆している段階では、解体される旨に関してのお知らせはこの看板だけであり、筥崎宮のサイトにはなにも載っていないんです…。

そうなると、当地で再建されるとは限らないわけで、シンボルが消えてしまうことになりそうです。(あるなら、お知らせがあるでしょうしね。)

扁額の『八幡宮』の揮毫は、完成した当時の、第25代※福岡県知事の松本學によるもの。(※当時は大日本帝国憲法下による官選での選出)

柱に埋め込まれたプレート。

紀元2590年記念事業の一環として建てられたことがわかります。県による奉献ということは、公共事業だったのですね。

設計監督は、福岡県営繕課長の薄與荘と同嘱託技師の是永雄で、施行は清水組とあります。(清水組は、現在の清水建設。)

もうひとつ。

こちらは、昭和49年の大修理の際によるもの。筥崎宮がそのときの資金を出しています。

東浜ふ頭と箱崎ふ頭を結ぶ、潮井浜橋から。汐ではなく、潮なんですね。

個人的に博多祇園山笠のお汐井とりのときに行きたかったスポットです。

手前に都市高速が通っているので、タイミングを見ながら…撮れます。

兎にも角にも、解体は残念でなりません。

昨日の暖かな好天とは一転、今日は未明から雷雨の大荒れ…。昨日行けて正解でした。

その筥崎宮の参道にある大鳥居について。

筥崎宮の大鳥居は、正しくは三之鳥居といいます。

国道3号線に面して建てられていることはご存知のこととおもいます。

この大鳥居は、昭和5年に完成し、昭和49年には大修理が行われました。築88年ということで、人間でいえば米寿です。

高さ16mを誇り、当時から福岡のシンボルのようなものでした。

そんな、大鳥居の脇(海側)に看板が立てられていました。

“

筥崎宮大鳥居解体工事のお知らせ

筥崎宮大鳥居のモルタルが落下する危険性がございます。安全のため解体する事となりました。

”

ムムッ!?

解体されちゃうの!?

鉄筋コンクリート造りで、モルタルが落下する危険性があるなら、修繕すればよろしいのではと、思うのですが……それではいけなかったのですかね。

しかし、自分がこの記事を執筆している段階では、解体される旨に関してのお知らせはこの看板だけであり、筥崎宮のサイトにはなにも載っていないんです…。

そうなると、当地で再建されるとは限らないわけで、シンボルが消えてしまうことになりそうです。(あるなら、お知らせがあるでしょうしね。)

扁額の『八幡宮』の揮毫は、完成した当時の、第25代※福岡県知事の松本學によるもの。(※当時は大日本帝国憲法下による官選での選出)

柱に埋め込まれたプレート。

紀元2590年記念事業の一環として建てられたことがわかります。県による奉献ということは、公共事業だったのですね。

設計監督は、福岡県営繕課長の薄與荘と同嘱託技師の是永雄で、施行は清水組とあります。(清水組は、現在の清水建設。)

もうひとつ。

こちらは、昭和49年の大修理の際によるもの。筥崎宮がそのときの資金を出しています。

東浜ふ頭と箱崎ふ頭を結ぶ、潮井浜橋から。汐ではなく、潮なんですね。

個人的に博多祇園山笠のお汐井とりのときに行きたかったスポットです。

手前に都市高速が通っているので、タイミングを見ながら…撮れます。

兎にも角にも、解体は残念でなりません。

昨日の暖かな好天とは一転、今日は未明から雷雨の大荒れ…。昨日行けて正解でした。

2018年02月13日

雪の竈門神社(20180206)

年が明けてから、平年以上に寒い日が続いている福岡。

インフルエンザ感染者数も全都道府県でダントツです。

さて先週、太宰府の九州国立博物館へ行くついで(「白隠さんと仙厓さん」の作品を見るため)に、竈門神社へ参拝しに行きました。

寒波襲来で太宰府市も雪。時々、視界が遮られるほど吹雪になりました。

コミュニティバスのまほろば号は、チェーンを取り付けて何とか運行していたのが救いで、無事に往復で乗れました。

運休だったら、徒歩も考えていましたが…。(雪の山道になるので、太宰府駅から1時間はかかっていたかもしれない。)

竈門神社は、宝満山の麓にある、縁結び、方除け、厄除けの神様を祀る、由緒ある神社ですね。

宝満山山頂を含めたこのあた一帯は、国の史跡にも指定を受けています。

近年、社務所ならびにお御籤の授与所も新しくなり、登山者以外にも季節を問わず多くの人が訪れます。

境内には、神鹿園があり、日本鹿が飼われてます。

寒さに凍えているのか、大人しかったです。しかし、雪がまた似合いますねぇ。(帰り際には、流石に、小屋のなかに入られたようでした。)

この日はさすがに参拝者は少なめでした。

途中から吹雪いてきて…足元もズボッと、それはもう…大変でした。

初夏から晩秋にかけてももっとも良いでしょう。改めて、撮影しに行きたくなります。

インフルエンザ感染者数も全都道府県でダントツです。

さて先週、太宰府の九州国立博物館へ行くついで(「白隠さんと仙厓さん」の作品を見るため)に、竈門神社へ参拝しに行きました。

寒波襲来で太宰府市も雪。時々、視界が遮られるほど吹雪になりました。

コミュニティバスのまほろば号は、チェーンを取り付けて何とか運行していたのが救いで、無事に往復で乗れました。

運休だったら、徒歩も考えていましたが…。(雪の山道になるので、太宰府駅から1時間はかかっていたかもしれない。)

竈門神社は、宝満山の麓にある、縁結び、方除け、厄除けの神様を祀る、由緒ある神社ですね。

宝満山山頂を含めたこのあた一帯は、国の史跡にも指定を受けています。

近年、社務所ならびにお御籤の授与所も新しくなり、登山者以外にも季節を問わず多くの人が訪れます。

境内には、神鹿園があり、日本鹿が飼われてます。

寒さに凍えているのか、大人しかったです。しかし、雪がまた似合いますねぇ。(帰り際には、流石に、小屋のなかに入られたようでした。)

この日はさすがに参拝者は少なめでした。

途中から吹雪いてきて…足元もズボッと、それはもう…大変でした。

初夏から晩秋にかけてももっとも良いでしょう。改めて、撮影しに行きたくなります。

2017年08月16日

福岡城跡に幻の天守閣が現れた

福岡市の舞鶴公園で、8月11〜12日の2日間、福岡青年会議所主催の「福岡城夏祭り2017」が行われました。

このイベントで、天守閣を立体的に描いたアルミパネル100枚を組んだ、高さ約13メートル、幅約15メートルの「幻の天守閣」が、福岡城跡の大天守台に組み立てられ、その姿を現しました。

見る角度によっては、本物の天守閣っぽくも、見えなくはなかったです。面白い企画ですね。(^^)

裏側はこんな感じになっていました。

夜はライトアップも行われたみたいですが、撮れませんでした。

このイベントで、天守閣を立体的に描いたアルミパネル100枚を組んだ、高さ約13メートル、幅約15メートルの「幻の天守閣」が、福岡城跡の大天守台に組み立てられ、その姿を現しました。

見る角度によっては、本物の天守閣っぽくも、見えなくはなかったです。面白い企画ですね。(^^)

裏側はこんな感じになっていました。

夜はライトアップも行われたみたいですが、撮れませんでした。

2017年08月10日

熊本城を見る2017(#10)熊本地震から2年目の夏(20170808)

毎日、お暑うございます。暑い日が続くと、ほとんどのことに身が入りませんね。体調を崩しがちにもなりやすい時期ですから尚更です。

さて、8月8日に熊本へ行ってきました。

4月にあった熊本復興飛翔祭以来ですから、約4ヶ月ぶりです。

もちろん、熊本も暑かったです。汗だくになりました。:)

熊本へこれから行こうとお考えの方、水分補給などの熱中症対策はお忘れなくです。

今回は、熊本城の近況からお伝えいたします。

大天守と小天守

大天守の上部の解体作業がほとんど終わりました。沈んでいるように見えるかと思います。

あわせて、小天守も下階の部分を解体する作業がおこなわれています。瓦もほぼなくなっています。

加藤神社から

熊本市役所の14階の展望スペースから

戌亥櫓

今月から、戌亥櫓前の空堀部分が一部開放されて、より近くで、櫓と石垣を見上げるように見ることもできるようになりました。

戌亥櫓の石垣もまた、飯田丸五階櫓の石垣ように隅石だけで支えている部分がありますが、それをじっくり見ることもできます。

飯田丸五階櫓

飯田丸五階櫓は、櫓の下の石垣の本格的な除去作業にともない、先月末からは、櫓の下に新たに受溝台(赤い鉄骨)が設けられました。

『奇跡の一本石垣』も解体されることになり、櫓も解体されたのち、再建される方針みたいです。復元整備事業で復元された櫓だけに…。

現況を見るならば、熊本市役所からだと見下ろす形になるため、その様子がわかりやすいです。

おまけ…天守と宇土櫓

宇土櫓は変わらずです。

といったあたりですかね。今月はもう一回再訪を予定しています。

さて、8月8日に熊本へ行ってきました。

4月にあった熊本復興飛翔祭以来ですから、約4ヶ月ぶりです。

もちろん、熊本も暑かったです。汗だくになりました。:)

熊本へこれから行こうとお考えの方、水分補給などの熱中症対策はお忘れなくです。

今回は、熊本城の近況からお伝えいたします。

大天守と小天守

大天守の上部の解体作業がほとんど終わりました。沈んでいるように見えるかと思います。

あわせて、小天守も下階の部分を解体する作業がおこなわれています。瓦もほぼなくなっています。

加藤神社から

熊本市役所の14階の展望スペースから

戌亥櫓

今月から、戌亥櫓前の空堀部分が一部開放されて、より近くで、櫓と石垣を見上げるように見ることもできるようになりました。

戌亥櫓の石垣もまた、飯田丸五階櫓の石垣ように隅石だけで支えている部分がありますが、それをじっくり見ることもできます。

飯田丸五階櫓

飯田丸五階櫓は、櫓の下の石垣の本格的な除去作業にともない、先月末からは、櫓の下に新たに受溝台(赤い鉄骨)が設けられました。

『奇跡の一本石垣』も解体されることになり、櫓も解体されたのち、再建される方針みたいです。復元整備事業で復元された櫓だけに…。

現況を見るならば、熊本市役所からだと見下ろす形になるため、その様子がわかりやすいです。

おまけ…天守と宇土櫓

宇土櫓は変わらずです。

といったあたりですかね。今月はもう一回再訪を予定しています。

2017年07月31日

博多人形の窯跡の発掘現場を見る(20170729)

福岡市博多区冷泉町の駐車場跡(ビル建設現場)で6月から調査が進められている、博多遺跡群第213次調査の現地説明会が7月29日にあり、見に行ってきました。

ここでは、現在の地表面から約1.2m下で窯跡が見つかり、窯跡やその周辺から人形や七輪といった素焼きの製品や窯道具などが数多く出土しました。

調査が行われている敷地の一部は、昔、「中ノ子家」の地所で、中ノ子家はこの地で素焼きの製品を作っており、同家の口伝によれば、1808年に、中ノ子安兵衛·吉兵衛の親子が素焼き人形の製造を始めたとされています。

明治時代に「博多人形」のブランドを形成した主要人物はすべて、中ノ子家と師弟関係を持っており、人形生産技術の普及や人形界の発展に関して、中ノ子家はとても大きな役割を果たしていました。

…ということで、拙ブログでは便宜上、『博多人形の窯跡』としています。あながち間違いではないわけでね。

窯跡は現時点で、江戸後期から明治初期にかけてのものが6基が見つかりました。

窯跡はすべて調査地の西側に集中していて、同じ場所で何度も作り直されたものと見られます。

人形の頭や手の部分がいくつか露出しています。

出土した人形など…(一部)

これらの多くは、江戸時代のものとされています。こうしてみると、細かいところまで作りがしっかりしていますね。

型(高砂の背面)。中重…?人名のようですね。

こちらは、人形師の方によると、明治時代のもので、福岡出身の幕末女流歌人でもある野村望東尼がモデルではないか、また、窯で焼かれる前の状態とも言われています。

大黒様と恵比寿様

まだ整理されていない中にも、人形の頭部の一部など、多くの破片が出土しています。

………

今後も発掘調査は継続して行われるのことで、中世、古代、古墳時代など古い時代の調査として、さらに下へ掘り進めるとしています。

出土したものはもちろん保管されますが、また何かの機会で公開される時が訪れるといいですね。

ここでは、現在の地表面から約1.2m下で窯跡が見つかり、窯跡やその周辺から人形や七輪といった素焼きの製品や窯道具などが数多く出土しました。

調査が行われている敷地の一部は、昔、「中ノ子家」の地所で、中ノ子家はこの地で素焼きの製品を作っており、同家の口伝によれば、1808年に、中ノ子安兵衛·吉兵衛の親子が素焼き人形の製造を始めたとされています。

明治時代に「博多人形」のブランドを形成した主要人物はすべて、中ノ子家と師弟関係を持っており、人形生産技術の普及や人形界の発展に関して、中ノ子家はとても大きな役割を果たしていました。

…ということで、拙ブログでは便宜上、『博多人形の窯跡』としています。あながち間違いではないわけでね。

窯跡は現時点で、江戸後期から明治初期にかけてのものが6基が見つかりました。

窯跡はすべて調査地の西側に集中していて、同じ場所で何度も作り直されたものと見られます。

人形の頭や手の部分がいくつか露出しています。

出土した人形など…(一部)

これらの多くは、江戸時代のものとされています。こうしてみると、細かいところまで作りがしっかりしていますね。

型(高砂の背面)。中重…?人名のようですね。

こちらは、人形師の方によると、明治時代のもので、福岡出身の幕末女流歌人でもある野村望東尼がモデルではないか、また、窯で焼かれる前の状態とも言われています。

大黒様と恵比寿様

まだ整理されていない中にも、人形の頭部の一部など、多くの破片が出土しています。

………

今後も発掘調査は継続して行われるのことで、中世、古代、古墳時代など古い時代の調査として、さらに下へ掘り進めるとしています。

出土したものはもちろん保管されますが、また何かの機会で公開される時が訪れるといいですね。

2017年04月26日

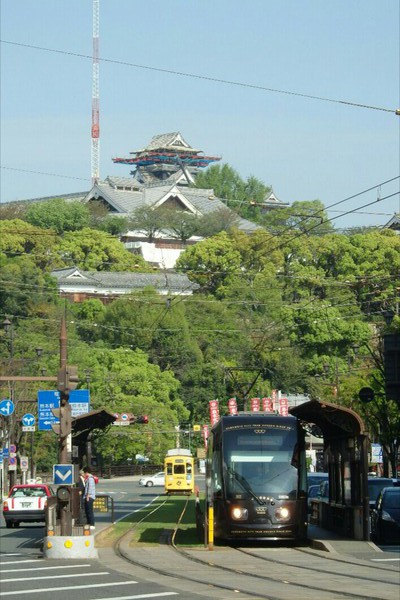

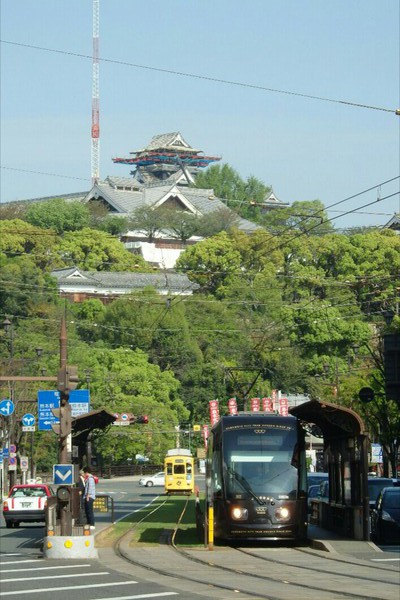

熊本城を見る2017(#9)天守閣の今後(20170422) #熊本

熊本地震で被害を受けた熊本城天守閣の復旧工事が、地震発生から1年を迎えて、ようやく始まりました。

今回は4月22日現在のようすをお伝えします。(ブルーインパルスの事前飛行があった日ですね。)

20日、熊本市の大西一史市長の記者会見において、柱が損傷していたことが調査でわかった大天守最上階、大天守出口付近の附櫓、石垣が崩れた小天守1階部分、計3箇所を解体し、造り直すという発表がありました。

大天守には5月下旬に天守閣をシートを覆う作業に着手し、最上階部分は6月中には解体を終える予定となっています。

また、附櫓は4月下旬から、小天守1階部分は6月下旬からそれぞれ着手する予定です。

なお、作業にあたって天守閣に覆われるシートは、工事中でも城の姿が見えるような素材が使われるとのことです。

熊本市役所14階の展望スペースから。

大天守には、鉄骨が差し込まれていて、その姿はいろんな角度から見ることができます。作業員の足場となるものでしょう。

熊本市電の通町筋電停に停まるCOCOROを入れてみました。

千葉城橋近くから。

天守閣からみて北東方向からの真正面です。

銀座通り歩道橋の上から。

こちらは、天守閣からみて南東方向からの真正面になります。

加藤神社境内から。

同じく、加藤神社境内から夜間のライトアップによる雄姿。

個人的には、解体前の最後、これが見納めになるかもしれません。

熊本市では、2020年には天守閣の工事完了を目指したいとしていますね。

再建される天守閣内部には、同時にエレベーターの設置などバリアフリー化も行われます。

今回は4月22日現在のようすをお伝えします。(ブルーインパルスの事前飛行があった日ですね。)

20日、熊本市の大西一史市長の記者会見において、柱が損傷していたことが調査でわかった大天守最上階、大天守出口付近の附櫓、石垣が崩れた小天守1階部分、計3箇所を解体し、造り直すという発表がありました。

大天守には5月下旬に天守閣をシートを覆う作業に着手し、最上階部分は6月中には解体を終える予定となっています。

また、附櫓は4月下旬から、小天守1階部分は6月下旬からそれぞれ着手する予定です。

なお、作業にあたって天守閣に覆われるシートは、工事中でも城の姿が見えるような素材が使われるとのことです。

熊本市役所14階の展望スペースから。

大天守には、鉄骨が差し込まれていて、その姿はいろんな角度から見ることができます。作業員の足場となるものでしょう。

熊本市電の通町筋電停に停まるCOCOROを入れてみました。

千葉城橋近くから。

天守閣からみて北東方向からの真正面です。

銀座通り歩道橋の上から。

こちらは、天守閣からみて南東方向からの真正面になります。

加藤神社境内から。

同じく、加藤神社境内から夜間のライトアップによる雄姿。

個人的には、解体前の最後、これが見納めになるかもしれません。

熊本市では、2020年には天守閣の工事完了を目指したいとしていますね。

再建される天守閣内部には、同時にエレベーターの設置などバリアフリー化も行われます。

2017年03月03日

熊本城を見る2017(#8)隈本城(古城)跡(20170220) #熊本

先月もひっそり、熊本へ。…雨でした。

熊本城の南側、新町の近く。

現在の第一高校の校地内と、戦後に堀が埋め立てられてしまい公園化していますが、これらの一帯にはかつて、隈本城(古城)がありました。

古城跡(ふるしろあと)

加藤清正が今の熊本城を築く前には、この地に鹿子木寂心(親員)の築いた隈本城があり、のちに古城(ふるしろ)と呼ばれた。

この城には、鹿子木氏の後、城氏が入り、豊臣秀吉の九州征伐にあたって、この城に薩州攻撃の本陣をすすめた。その後、佐々成政の居城とし、加藤清正も現在の熊本城に移るまで二十年近く在城した。

(第一高校の国立医療センター側の門の前のある案内板より)

古城堀端公園一帯は、文字通り、戦後に埋め立てられるまでは、古城堀があったのです。

古城堀

熊本城は日本三名城の一つにも数えられ、約九十八万平方メートルもの広さを持つ豪壮雄大な城です。

明治十年の西南の役では薩軍の猛攻撃に耐え、その真価を発揮しましたが、その際天守閣を始め多くの櫓が失われました。そこで、文化庁と熊本市では本来の姿への復元を進めています。

この付近一帯は古城の堀の跡で、戦前の段山を削った土や昭和二十八年の大水害の際の排土で埋められたものです。そのため熊本市は、昭和五十四年度からこの地区の公有化を進めており、将来は浚渫して、旧態の堀に戻すことにしています。

(古城堀端公園内にある案内板より)

熊本地震では、第一高校の正門前に架かる橋の欄干とその下の石積みが一部崩れた以外は、ほとんど被害はなかったもよう。

半年以上も経ってようやく、その撤去作業が始まった感じにみえました。

2017年2月撮影

2016年5月撮影

~~~

石垣には蔦や藻に被われていて、ほとんど整備されていませんが、当時の石垣は残されていて、その積み方もしっかり学べます。

案内板にも書いてあるように、浚渫(しゅんせつ)、即ち、いずれはこの一帯を堀に戻すみたいな、そんな計画もあるみたいですが、地震後の復興費用だけで膨大なので、厳しいのではないかなとも思っています。(もっとも、こうした案内板がいつ設置されたものかも気になるところだとは思いますけど。)

トリビア。。!

古城跡や古城堀端公園の『古城』は“ふるしろ”と読みます。

しかし、その古城堀端公園のあるところの地名は、“古城町(こじょうまち)”と読みます。(^_^)

熊本城の南側、新町の近く。

現在の第一高校の校地内と、戦後に堀が埋め立てられてしまい公園化していますが、これらの一帯にはかつて、隈本城(古城)がありました。

古城跡(ふるしろあと)

加藤清正が今の熊本城を築く前には、この地に鹿子木寂心(親員)の築いた隈本城があり、のちに古城(ふるしろ)と呼ばれた。

この城には、鹿子木氏の後、城氏が入り、豊臣秀吉の九州征伐にあたって、この城に薩州攻撃の本陣をすすめた。その後、佐々成政の居城とし、加藤清正も現在の熊本城に移るまで二十年近く在城した。

(第一高校の国立医療センター側の門の前のある案内板より)

古城堀端公園一帯は、文字通り、戦後に埋め立てられるまでは、古城堀があったのです。

古城堀

熊本城は日本三名城の一つにも数えられ、約九十八万平方メートルもの広さを持つ豪壮雄大な城です。

明治十年の西南の役では薩軍の猛攻撃に耐え、その真価を発揮しましたが、その際天守閣を始め多くの櫓が失われました。そこで、文化庁と熊本市では本来の姿への復元を進めています。

この付近一帯は古城の堀の跡で、戦前の段山を削った土や昭和二十八年の大水害の際の排土で埋められたものです。そのため熊本市は、昭和五十四年度からこの地区の公有化を進めており、将来は浚渫して、旧態の堀に戻すことにしています。

(古城堀端公園内にある案内板より)

熊本地震では、第一高校の正門前に架かる橋の欄干とその下の石積みが一部崩れた以外は、ほとんど被害はなかったもよう。

半年以上も経ってようやく、その撤去作業が始まった感じにみえました。

2017年2月撮影

2016年5月撮影

~~~

石垣には蔦や藻に被われていて、ほとんど整備されていませんが、当時の石垣は残されていて、その積み方もしっかり学べます。

案内板にも書いてあるように、浚渫(しゅんせつ)、即ち、いずれはこの一帯を堀に戻すみたいな、そんな計画もあるみたいですが、地震後の復興費用だけで膨大なので、厳しいのではないかなとも思っています。(もっとも、こうした案内板がいつ設置されたものかも気になるところだとは思いますけど。)

トリビア。。!

古城跡や古城堀端公園の『古城』は“ふるしろ”と読みます。

しかし、その古城堀端公園のあるところの地名は、“古城町(こじょうまち)”と読みます。(^_^)

2017年02月08日

熊本城を見る2017(#7)いろんな角度から見た熊本城(20170126) #熊本

今回は、いろんな角度から見た熊本城を。

未踏の場所はまだまだあるとおもうので、探していきたいですね。(もちろん、立入禁止箇所を除く)

二の丸広場からみた、天守閣と宇土櫓。

城彩苑の2階デッキからみた、飯田丸五階櫓。

手前の坂は、行幸坂。いまだに通行は再開されていません。

未申櫓

3000本のペットボトルで作られた天守閣。うまく再現されています。(^^)

城彩苑の入り口にあります。

行きの高速バス車内から。(通町筋付近)

熊本ホテルキャッスルの前(上通り側)から天守閣と本丸御殿。

石仏。揺れで落ちないよう、紐で括られています。コーヒーも差し入れられています。

奥に見えるのは、解体保存中の長塀。

未踏の場所はまだまだあるとおもうので、探していきたいですね。(もちろん、立入禁止箇所を除く)

二の丸広場からみた、天守閣と宇土櫓。

城彩苑の2階デッキからみた、飯田丸五階櫓。

手前の坂は、行幸坂。いまだに通行は再開されていません。

未申櫓

3000本のペットボトルで作られた天守閣。うまく再現されています。(^^)

城彩苑の入り口にあります。

行きの高速バス車内から。(通町筋付近)

熊本ホテルキャッスルの前(上通り側)から天守閣と本丸御殿。

石仏。揺れで落ちないよう、紐で括られています。コーヒーも差し入れられています。

奥に見えるのは、解体保存中の長塀。

2017年02月07日

熊本城を見る2017(#6)市役所から見た熊本城(20170126) #熊本

熊本城全体を見るなら、熊本市役所の14階の展望スペースでしょ。と言うわけで、こちらも昨年5月以来です。

大天守閣は、瓦が剥がれ落ち、鯱もなくなった痛々しい無惨な姿のままです。そして、すっかりと落葉した大銀杏も見えます。

そして、手前の本丸御殿について、昨年10月、地震後はじめて本丸御殿が報道公開された際には、地盤沈下の影響で、建物西側が約4cm沈んだことが確認されたという報告もありました。

市役所からはそうとは見えませんが、内部の被害は深刻なのですね。

東十八間櫓はすっかりなくなり、石垣だったところは法面の保護がされているのがはっきりとわかります。

奥の北十八間櫓のほうで、作業にあたっている人を数名確認できました。

飯田丸五階櫓は、鉄骨でがっちりと押さえつけられているような姿は、印象に残ります。

それ以外、床面が抜けたままなど、以前とほとんど変わっていません。

大天守閣は、瓦が剥がれ落ち、鯱もなくなった痛々しい無惨な姿のままです。そして、すっかりと落葉した大銀杏も見えます。

そして、手前の本丸御殿について、昨年10月、地震後はじめて本丸御殿が報道公開された際には、地盤沈下の影響で、建物西側が約4cm沈んだことが確認されたという報告もありました。

市役所からはそうとは見えませんが、内部の被害は深刻なのですね。

東十八間櫓はすっかりなくなり、石垣だったところは法面の保護がされているのがはっきりとわかります。

奥の北十八間櫓のほうで、作業にあたっている人を数名確認できました。

飯田丸五階櫓は、鉄骨でがっちりと押さえつけられているような姿は、印象に残ります。

それ以外、床面が抜けたままなど、以前とほとんど変わっていません。

2017年02月06日

熊本城を見る2017(#5)戌亥櫓・北大手櫓門跡(20170126) #熊本

熊本城編、続きです。(^^)

戌亥櫓

北大手櫓門跡まで延びる石垣が崩落した状態のままです。

石垣の上に立っていたであろう木もまた、根元からやられているのも見られます。手付かずのままなので、いつ撤去されるのかも気になるところではあります。

また、戌亥櫓から西大手櫓門まで延びる西出丸長塀(横倒しになっている)の西側は、本来なら空堀になっているのですが、水溜まりが出来ています。

二の丸広場からその西大手櫓門、頬当御門方面へ向かう先は、いまも石垣が崩落した、手付かずの状態のままで、立入り禁止です。

北大手櫓門跡

加藤神社が参拝できるようになったのは、地震後の北大手櫓門跡の整備があります。

トランクになっているところの石垣周りには、二次崩落防止のネットが張られて、ほぼ同じ高さの土のうが積まれています。

加藤神社前からみる南大手御門。これ以上は近づけません。

昨年夏に開放区域が広まったとはいえ、手付かずのままのところが多い印象を受けました。

今しか見られない光景ですから、焼き付けておくのもいいかもしれません。

戌亥櫓

北大手櫓門跡まで延びる石垣が崩落した状態のままです。

石垣の上に立っていたであろう木もまた、根元からやられているのも見られます。手付かずのままなので、いつ撤去されるのかも気になるところではあります。

また、戌亥櫓から西大手櫓門まで延びる西出丸長塀(横倒しになっている)の西側は、本来なら空堀になっているのですが、水溜まりが出来ています。

二の丸広場からその西大手櫓門、頬当御門方面へ向かう先は、いまも石垣が崩落した、手付かずの状態のままで、立入り禁止です。

北大手櫓門跡

加藤神社が参拝できるようになったのは、地震後の北大手櫓門跡の整備があります。

トランクになっているところの石垣周りには、二次崩落防止のネットが張られて、ほぼ同じ高さの土のうが積まれています。

加藤神社前からみる南大手御門。これ以上は近づけません。

昨年夏に開放区域が広まったとはいえ、手付かずのままのところが多い印象を受けました。

今しか見られない光景ですから、焼き付けておくのもいいかもしれません。

2017年02月02日

熊本城を見る2017(#4)加藤神社(20170126)_補足あり #熊本

加藤神社は、加藤清正を祀る神社としても知られていますね。

昨年夏、棒庵坂の通行再開で、神社の参拝も再開され、今年の初詣は多くの参拝客で賑わったそうです。熊本城に初日の出…見てみたかった。。

加藤神社の境内からは、大小天守閣と宇土櫓を間近で見ることができるため、この日も多くの人が訪れていました。春節近かったので、中国人っぽい方もちらほらと。

午前中は逆光気味でしたが、昼過ぎにもう一度来ましたが、風格がよくてよろしいではないですか。宇土櫓の石垣の高さは、他の城の天守閣に匹敵します。

夕焼けが綺麗な日にまた訪れたいところですね。

小天守閣は石垣との間に少し隙間ができていますし、宇土櫓の漆喰は思った以上に剥がれていました。

そうそう、崩落した石垣から現れた観音様の石垣も見ることができます。

うっすらなので、よく見ないとわかりませんが…。これもいずれはまた石垣の再建で戻されてしまうのでしょう。

募金箱も設置されていました。くまモンの達磨が可愛らしい。(^ω^)

【追伸】

今月から始まった、サントリーの缶コーヒー・BOSSの新CMは、熊本城編です。

加藤神社で天守閣を見る、タモリさんとトミ・リー・ジョーンズさん、そして、くまモン。

さらに、タイムスリップした先で登場する加藤清正役には北村一輝さんが抜擢されています。

映っている風景を見る限り、だいぶ前に撮影されたみたいですね。(当然といえばそこまで)

※サントリー公式の動画です。

昨年夏、棒庵坂の通行再開で、神社の参拝も再開され、今年の初詣は多くの参拝客で賑わったそうです。熊本城に初日の出…見てみたかった。。

加藤神社の境内からは、大小天守閣と宇土櫓を間近で見ることができるため、この日も多くの人が訪れていました。春節近かったので、中国人っぽい方もちらほらと。

午前中は逆光気味でしたが、昼過ぎにもう一度来ましたが、風格がよくてよろしいではないですか。宇土櫓の石垣の高さは、他の城の天守閣に匹敵します。

夕焼けが綺麗な日にまた訪れたいところですね。

小天守閣は石垣との間に少し隙間ができていますし、宇土櫓の漆喰は思った以上に剥がれていました。

そうそう、崩落した石垣から現れた観音様の石垣も見ることができます。

うっすらなので、よく見ないとわかりませんが…。これもいずれはまた石垣の再建で戻されてしまうのでしょう。

募金箱も設置されていました。くまモンの達磨が可愛らしい。(^ω^)

【追伸】

今月から始まった、サントリーの缶コーヒー・BOSSの新CMは、熊本城編です。

加藤神社で天守閣を見る、タモリさんとトミ・リー・ジョーンズさん、そして、くまモン。

さらに、タイムスリップした先で登場する加藤清正役には北村一輝さんが抜擢されています。

映っている風景を見る限り、だいぶ前に撮影されたみたいですね。(当然といえばそこまで)

※サントリー公式の動画です。

2017年02月01日

熊本城を見る2017(#3)熊本大神宮と東十八間櫓・北十八間櫓(20170126) #熊本

坪井川に沿う長塀通りを歩いて、続いてやってきたのは、熊本大神宮。

本震によって、熊本大神宮の社務所が東十八間櫓の倒壊で押し潰されたのが印象だったのですが、その社務所もすでに取り払われ、東十八間櫓の部材、石垣も別に保存され、これ以上の被害を防ぐため、法面の保護が施されています。

プレハブの仮設社務所ができています。

社務所があったところは整地されています。

北十八間櫓

こちらも大きな被害が出ましたが、ショベルカーで隅石などの除去作業が行われている最中でした。

石垣には、番号も振られていますね。

途中、算木積みだとはおもいますが、えらく直角の石垣。左に天守閣が見えます。

さあ、これから棒庵坂を上って、加藤神社へ向かいます。さらに熊本城へ近づくのであります。

次回はその加藤神社から。

本震によって、熊本大神宮の社務所が東十八間櫓の倒壊で押し潰されたのが印象だったのですが、その社務所もすでに取り払われ、東十八間櫓の部材、石垣も別に保存され、これ以上の被害を防ぐため、法面の保護が施されています。

プレハブの仮設社務所ができています。

社務所があったところは整地されています。

北十八間櫓

こちらも大きな被害が出ましたが、ショベルカーで隅石などの除去作業が行われている最中でした。

石垣には、番号も振られていますね。

途中、算木積みだとはおもいますが、えらく直角の石垣。左に天守閣が見えます。

さあ、これから棒庵坂を上って、加藤神社へ向かいます。さらに熊本城へ近づくのであります。

次回はその加藤神社から。

2017年01月31日

熊本城を見る2017(#2)武具櫓・長塀・櫨方門(20170126) #熊本

さあ、熊本城に近づいてみましょうか。

武具櫓

とくに変化は見られずでした。隅石を含め、いつ撤去されるのかもわからないですね。

落葉によって、奥にある飯田丸五階櫓が見やすくなりましたけども。

角度によっては、未申櫓も見えます。

長塀

昨年12月中旬から3月中旬までの予定で、解体保存のため、242メートルにわたる塀をすべて、撤去する作業が、現在行われています。震災前は塀を見るだけでも圧巻だっただけに、仕方がないのかな。いつかまた再建されますように。

また、まだ手前の芝生には立ち入れない状況も続いています。いつ石垣が崩れるかもわからないですものね。

櫨方門

武具櫓の裏に当たる櫨方門付近では、重機が作業を行っていました。おそらく、スロープを設置する工事でしょう。路面を傷つけないためもありますが、天守閣への機材の搬入などをしやすくするためなのでしょう。

時間を追うと、作業の変化も見られます。

備前堀へ流出した石垣などの撤去作業も進んでいました。(画像の左側)

武具櫓

とくに変化は見られずでした。隅石を含め、いつ撤去されるのかもわからないですね。

落葉によって、奥にある飯田丸五階櫓が見やすくなりましたけども。

角度によっては、未申櫓も見えます。

長塀

昨年12月中旬から3月中旬までの予定で、解体保存のため、242メートルにわたる塀をすべて、撤去する作業が、現在行われています。震災前は塀を見るだけでも圧巻だっただけに、仕方がないのかな。いつかまた再建されますように。

また、まだ手前の芝生には立ち入れない状況も続いています。いつ石垣が崩れるかもわからないですものね。

櫨方門

武具櫓の裏に当たる櫨方門付近では、重機が作業を行っていました。おそらく、スロープを設置する工事でしょう。路面を傷つけないためもありますが、天守閣への機材の搬入などをしやすくするためなのでしょう。

時間を追うと、作業の変化も見られます。

備前堀へ流出した石垣などの撤去作業も進んでいました。(画像の左側)

2017年01月30日

熊本城を見る2017(#1)熊本交通センターから見る熊本城(20170126) #熊本

1月26日、熊本へ行ってきました。こうみえて、昨年5月以来。夏は諸事情も重なったのですが、猛暑でしたし、避けました。暑い中、絶対に危険ですからね。

今回の目的は前回と変わらず、今しか見られない熊本城の近況を見に行かなくては…ということです。

市内(とくに古町、新町の界隈)は一応、また次回の機会を予定しています。(昨年5月には巡っていますけど。)

日の入り時間が遅くなれば、撮影できる時間も増えるわけですけど、今年は、不定期でもいいので、熊本へ行ければいいなと思っています。(大きな余震も徐々に減っていますし。)

と、前置きが長くなりましたが、事始めに、今回も、熊本交通センターから見える熊本城のようすから。

高速バスを降りてから、まず行くところですね。

以前と変わったところ……

飯田丸五階櫓に、倒壊防止の鉄骨の支えができたくらいでしょうか。想像以上にインパクトあります。

この鉄骨の支えができるまで、櫓自ら 、崩壊を免れた石垣だけで支えてきたので、尚更ですね。

作業員の姿は確認できませんでしたが、梯子も見えますね。どういう作業にあたっているのか、気になります。

時間がたつと、行幸橋そばの加藤清正公像に日が当たります。(11時前撮影)

背後に見える武具櫓については、また次回。

今回の目的は前回と変わらず、今しか見られない熊本城の近況を見に行かなくては…ということです。

市内(とくに古町、新町の界隈)は一応、また次回の機会を予定しています。(昨年5月には巡っていますけど。)

日の入り時間が遅くなれば、撮影できる時間も増えるわけですけど、今年は、不定期でもいいので、熊本へ行ければいいなと思っています。(大きな余震も徐々に減っていますし。)

と、前置きが長くなりましたが、事始めに、今回も、熊本交通センターから見える熊本城のようすから。

高速バスを降りてから、まず行くところですね。

以前と変わったところ……

飯田丸五階櫓に、倒壊防止の鉄骨の支えができたくらいでしょうか。想像以上にインパクトあります。

この鉄骨の支えができるまで、櫓自ら 、崩壊を免れた石垣だけで支えてきたので、尚更ですね。

作業員の姿は確認できませんでしたが、梯子も見えますね。どういう作業にあたっているのか、気になります。

時間がたつと、行幸橋そばの加藤清正公像に日が当たります。(11時前撮影)

背後に見える武具櫓については、また次回。

2016年12月08日

2016年を振り返る(未公開分(#1)/震災前の熊本城ライトアップ)

2016年も残りわずか。今年もいろいろあった1年でした。

そこで、拙ブログでワケあって公開できなかったものを紹介できればと思います。

今回は、熊本地震前に撮影した、熊本城のライトアップです。

2月、引退を目前にしていた、熊本電気鉄道の5000系(青ガエル)を撮るべく熊本へ行ったとき、福岡へ帰る前に立ち寄っった熊本市役所14階の展望スペースからの撮影です。

大小の天守閣と本丸御殿がライトアップされています。

今思えば、併せて、昼間の熊本城をしっかり撮ればよかったものと、いまごろ後悔しています。せめて1泊くらいしてもよかったかもしれませんが。

外の寒さを忘れて、感動したのを覚えています。

地震発生時、NHKの定点カメラが捉えた熊本城は、思わず目を疑うばかりか、ショックでしかなかったですものね。

そして地震発生からしばらくは、ライトアップが中断されていましたが、さすがに寂しい印象もあってか、その後、再開されたみたいですね。ただ、それまでとは印象が違うのが残念なところです。(今の姿も早く撮りに行きたい…)

また震災前のような元の姿に戻るのは数年後……。(全体の復興完了は数十年も先…)

そこで、拙ブログでワケあって公開できなかったものを紹介できればと思います。

今回は、熊本地震前に撮影した、熊本城のライトアップです。

2月、引退を目前にしていた、熊本電気鉄道の5000系(青ガエル)を撮るべく熊本へ行ったとき、福岡へ帰る前に立ち寄っった熊本市役所14階の展望スペースからの撮影です。

大小の天守閣と本丸御殿がライトアップされています。

今思えば、併せて、昼間の熊本城をしっかり撮ればよかったものと、いまごろ後悔しています。せめて1泊くらいしてもよかったかもしれませんが。

外の寒さを忘れて、感動したのを覚えています。

地震発生時、NHKの定点カメラが捉えた熊本城は、思わず目を疑うばかりか、ショックでしかなかったですものね。

そして地震発生からしばらくは、ライトアップが中断されていましたが、さすがに寂しい印象もあってか、その後、再開されたみたいですね。ただ、それまでとは印象が違うのが残念なところです。(今の姿も早く撮りに行きたい…)

また震災前のような元の姿に戻るのは数年後……。(全体の復興完了は数十年も先…)

2016年06月14日

熊本城を見る2016(#9)北十八間櫓・監物櫓他 #熊本 #がんばろう熊本

熊本地震における熊本城の被害状況。今回はざっくりとお伝えします。とはいっても、これで、ほとんど出尽くしたつもりです。

他にもありますが、それは別企画でもいいかなとも。

北十八間櫓

東十八間櫓に軒が続く形で建っている北十八間櫓も国の重要文化財に指定されていましたが、石垣が崩落し、櫓もほぼ全壊。無残な状況です。

監物櫓

熊本城でもっとも北にある現存櫓がこの監物櫓です。1860年頃に建てられ、こちらも国の重要文化財に指定されています。

櫓は、外壁の漆喰が大部分にわたって剥がれていますね。

新堀橋の下の道路(熊本県道1号)は、一部車線規制がかかっていますが通行できます。この辺も高い石垣が続いていて、崩落防止、法面の保護のためか、ブルーシートがかけられている箇所もあります。

熊本県護国神社のそばにかかる宮内橋の先にある石垣が崩落し、あちこちに散乱しています。

宮内橋からこの先は立ち入り禁止になっているため、熊本県立美術館(本館)方面にも行けません。当然、車の往来もありません。

(2016年5月13日、19日撮影)

今日で、熊本地震から2ヵ月が経ちます。12日には、熊本県で4月19日以来となる最大震度5強の地震があるなど(熊本市内では震度2程度)、余震活動は続いています。

マスコミ報道による、熊本城の近況。

一連の地震で崩落した石垣の撤去工事が6月7日より始まりました。石垣には番号を振って保存されるとのこと。

撤去完了までには数ヶ月とだいぶかかりそうで、すでに梅雨入りしていますから、何よりも安全第一でお願いしたいところです。

また、飯田丸五階櫓に関しても倒壊を防ぐ工事が今週から始まる見込みで、工事では櫓の下に鉄骨を差し込んで一時的に支えたあと、足場を組んで安定させるということで、この作業が終わり次第、建物の損傷状況を調べて、修復するか取り壊すか決めるそうです。

こちらも安全第一。せっかく復元整備計画で、寄付によって復元されたのに、、はたして。

熊本城内にある加藤神社の参拝が6月8日より再開されました。安全が確保された棒庵坂などから行き来することができるとのことです。

こちらは、次回訪問時に参拝しようとおもいます。

他にもありますが、それは別企画でもいいかなとも。

北十八間櫓

東十八間櫓に軒が続く形で建っている北十八間櫓も国の重要文化財に指定されていましたが、石垣が崩落し、櫓もほぼ全壊。無残な状況です。

監物櫓

熊本城でもっとも北にある現存櫓がこの監物櫓です。1860年頃に建てられ、こちらも国の重要文化財に指定されています。

櫓は、外壁の漆喰が大部分にわたって剥がれていますね。

新堀橋の下の道路(熊本県道1号)は、一部車線規制がかかっていますが通行できます。この辺も高い石垣が続いていて、崩落防止、法面の保護のためか、ブルーシートがかけられている箇所もあります。

熊本県護国神社のそばにかかる宮内橋の先にある石垣が崩落し、あちこちに散乱しています。

宮内橋からこの先は立ち入り禁止になっているため、熊本県立美術館(本館)方面にも行けません。当然、車の往来もありません。

(2016年5月13日、19日撮影)

今日で、熊本地震から2ヵ月が経ちます。12日には、熊本県で4月19日以来となる最大震度5強の地震があるなど(熊本市内では震度2程度)、余震活動は続いています。

マスコミ報道による、熊本城の近況。

一連の地震で崩落した石垣の撤去工事が6月7日より始まりました。石垣には番号を振って保存されるとのこと。

撤去完了までには数ヶ月とだいぶかかりそうで、すでに梅雨入りしていますから、何よりも安全第一でお願いしたいところです。

また、飯田丸五階櫓に関しても倒壊を防ぐ工事が今週から始まる見込みで、工事では櫓の下に鉄骨を差し込んで一時的に支えたあと、足場を組んで安定させるということで、この作業が終わり次第、建物の損傷状況を調べて、修復するか取り壊すか決めるそうです。

こちらも安全第一。せっかく復元整備計画で、寄付によって復元されたのに、、はたして。

熊本城内にある加藤神社の参拝が6月8日より再開されました。安全が確保された棒庵坂などから行き来することができるとのことです。

こちらは、次回訪問時に参拝しようとおもいます。