2018年03月23日

JR熊本駅完全高架化切替完了!懐かしの写真(#2)熊本駅前と市電のようす

JR熊本駅周辺の連続立体交差事業による熊本駅の高架化切り替え完了を記念して、懐かしの写真を取り上げる、単発連載企画。

今回は、熊本駅前と市電のようすです。

熊本駅前は、2011年の九州新幹線全線開業に合わせ、東口(白川口)の駅前広場が、今回の高架化に先立つように整備されました。

それ以前はどうだったか…といえば、これらを撮影した、2004~05年当時でさえ、「中心部から遠い」とも言われてきただけに、少し寂しかったですね。

熊本駅前はまだペデストリアンデッキがなかったんですね~。

そうそう、熊本駅は1968年改築で、民営化後に今のように改装されることになります。半世紀だったとは!

4階建てのようにみえて、3階建て。4階にあたる部分は壁だけのダミーです(笑)。

また、2010年には市電の線路の付け替えが行われ、駅前広場に乗り入れる形(と同時に、田崎橋電停まで同時整備)になりました。これによってスムーズに乗り換えができるようになりました。朝は長蛇の列…いまも昔も変わっていません。

それ以前の様子。

当時はまだ、旧来の路線番号でしたね。(しかし、方向幕の傾きはなおらないものか)

いまのようにA系統、B系統と分かりやすくなり、全区間均一運賃になったのも、九州新幹線の全線開業に合わせてからです

祇園橋方面を見る

市電のバックを見ても分かるように、当時はまだ古い建物が駅前には残っていました。

今回は、熊本駅前と市電のようすです。

熊本駅前は、2011年の九州新幹線全線開業に合わせ、東口(白川口)の駅前広場が、今回の高架化に先立つように整備されました。

それ以前はどうだったか…といえば、これらを撮影した、2004~05年当時でさえ、「中心部から遠い」とも言われてきただけに、少し寂しかったですね。

熊本駅前はまだペデストリアンデッキがなかったんですね~。

そうそう、熊本駅は1968年改築で、民営化後に今のように改装されることになります。半世紀だったとは!

4階建てのようにみえて、3階建て。4階にあたる部分は壁だけのダミーです(笑)。

また、2010年には市電の線路の付け替えが行われ、駅前広場に乗り入れる形(と同時に、田崎橋電停まで同時整備)になりました。これによってスムーズに乗り換えができるようになりました。朝は長蛇の列…いまも昔も変わっていません。

それ以前の様子。

当時はまだ、旧来の路線番号でしたね。(しかし、方向幕の傾きはなおらないものか)

いまのようにA系統、B系統と分かりやすくなり、全区間均一運賃になったのも、九州新幹線の全線開業に合わせてからです

祇園橋方面を見る

市電のバックを見ても分かるように、当時はまだ古い建物が駅前には残っていました。

2017年08月14日

今春復活した熊本市電の5014ABを見る

昨年の西鉄電車まつりで修復中だった、かつて西鉄福岡市内線で活躍していた、熊本市電の5014AB。

5014ABは、今年3月末から運行がはじまりました。

現時点では、平日のみで、限定的な運用に就いています。

朝…上熊本駅前→健軍町→上熊本駅前

夕…上熊本駅前→健軍町→田崎橋→健軍町→上熊本駅前

に入っているのを確認しています。

塗装は、西鉄貝塚線で活躍していた313形と同様のツートンカラーです。

まずは、ひのくに号車内から確認。前回(4月)は土日で見れなかったのもあり、ようやくでした。

(味噌天神でバスを降りて、健軍町折り返しの5014ABに乗ろうか悩みましたが、この日は、熊本城の近況を見るのが目的でもあったので、見かけても撮影に徹することにしていたので…。(^^; )

熊本市電ナビ https://www.kumamoto-city-tram.jp/ で位置情報を確認しつつ、花畑公園近くの銀座通り歩道橋で待ち伏せし、無事に撮影できました。

朝の運用はこれでおわり。

夕方、通町筋電停へ。

実は、時間ミスで健軍町行きの便(B系統)を逃しています。

結局、5014AB唯一のA系統運用である田崎橋行きを待つことに。

田崎橋行きは道路状況次第だとは思いますが、通町筋で健軍町行きと並びます。

そして再び、銀座通り歩道橋へ。花畑町電停では多くの人が降りていきました。熊本の歓楽街の最寄りですからね。

渋滞する中も気にせずに…。これだから、市民にとっての市電の重要さがわかります。

そしてまた、通町筋に戻って。すっかり日が落ちて暗くなってしまいましたが、信号待ちのところを撮影。これでこの日すべての撮影が終了です。

次回は、ぜひとも乗りたいところですね。どう計画を練ろうか…。

5014ABは、今年3月末から運行がはじまりました。

現時点では、平日のみで、限定的な運用に就いています。

朝…上熊本駅前→健軍町→上熊本駅前

夕…上熊本駅前→健軍町→田崎橋→健軍町→上熊本駅前

に入っているのを確認しています。

塗装は、西鉄貝塚線で活躍していた313形と同様のツートンカラーです。

まずは、ひのくに号車内から確認。前回(4月)は土日で見れなかったのもあり、ようやくでした。

(味噌天神でバスを降りて、健軍町折り返しの5014ABに乗ろうか悩みましたが、この日は、熊本城の近況を見るのが目的でもあったので、見かけても撮影に徹することにしていたので…。(^^; )

熊本市電ナビ https://www.kumamoto-city-tram.jp/ で位置情報を確認しつつ、花畑公園近くの銀座通り歩道橋で待ち伏せし、無事に撮影できました。

朝の運用はこれでおわり。

夕方、通町筋電停へ。

実は、時間ミスで健軍町行きの便(B系統)を逃しています。

結局、5014AB唯一のA系統運用である田崎橋行きを待つことに。

田崎橋行きは道路状況次第だとは思いますが、通町筋で健軍町行きと並びます。

そして再び、銀座通り歩道橋へ。花畑町電停では多くの人が降りていきました。熊本の歓楽街の最寄りですからね。

渋滞する中も気にせずに…。これだから、市民にとっての市電の重要さがわかります。

そしてまた、通町筋に戻って。すっかり日が落ちて暗くなってしまいましたが、信号待ちのところを撮影。これでこの日すべての撮影が終了です。

次回は、ぜひとも乗りたいところですね。どう計画を練ろうか…。

2017年08月12日

熊本市電最古の1060形1063号を見る

熊本市民の足とも言える、熊本市電。

今回紹介するのは、その熊本市電の最古の車両です。

熊本市電最古の車両は、1060形1063号です。

1063号は、大阪の廣瀬車輌によって、昭和26年に製造されました。

のちにワンマン化や冷房設置といった改造が行われるなど経て、現在に至ります。

もともと、側面の乗降ドアは3つあったそうで、車両の全長も、通常の車両よりも長くなっています。

↓言われてみれば、車両外観、扉があったとされる部分の側面窓の形(冷房車のステッカーが貼られている)が、他の窓とは違うのがわかるほか、ドア部分を鋼板で埋没した痕跡もうっすらですが見られます。

2003年より、熊本市電の旧塗装を唯一纏っていて、その塗装をいまも維持しているため、一般車両よりも見分けもしやすいです。

しかし、運用は決まっておらず、他の車両の不具合や検査時などにおける、予備車扱いという形になっているそう。

普段は、上熊本の車庫のほうで留置される機会が多いとか。(自分が熊本訪問のたびにほぼ見かけるように見えるのは、何かしらの偶然かもしれないけど…。)

車齢は65年を越えましたが、これからも末永い活躍をしてもらいたいものですね。

今回紹介するのは、その熊本市電の最古の車両です。

熊本市電最古の車両は、1060形1063号です。

1063号は、大阪の廣瀬車輌によって、昭和26年に製造されました。

のちにワンマン化や冷房設置といった改造が行われるなど経て、現在に至ります。

もともと、側面の乗降ドアは3つあったそうで、車両の全長も、通常の車両よりも長くなっています。

↓言われてみれば、車両外観、扉があったとされる部分の側面窓の形(冷房車のステッカーが貼られている)が、他の窓とは違うのがわかるほか、ドア部分を鋼板で埋没した痕跡もうっすらですが見られます。

2003年より、熊本市電の旧塗装を唯一纏っていて、その塗装をいまも維持しているため、一般車両よりも見分けもしやすいです。

しかし、運用は決まっておらず、他の車両の不具合や検査時などにおける、予備車扱いという形になっているそう。

普段は、上熊本の車庫のほうで留置される機会が多いとか。(自分が熊本訪問のたびにほぼ見かけるように見えるのは、何かしらの偶然かもしれないけど…。)

車齢は65年を越えましたが、これからも末永い活躍をしてもらいたいものですね。

2017年04月26日

熊本城を見る2017(#9)天守閣の今後(20170422) #熊本

熊本地震で被害を受けた熊本城天守閣の復旧工事が、地震発生から1年を迎えて、ようやく始まりました。

今回は4月22日現在のようすをお伝えします。(ブルーインパルスの事前飛行があった日ですね。)

20日、熊本市の大西一史市長の記者会見において、柱が損傷していたことが調査でわかった大天守最上階、大天守出口付近の附櫓、石垣が崩れた小天守1階部分、計3箇所を解体し、造り直すという発表がありました。

大天守には5月下旬に天守閣をシートを覆う作業に着手し、最上階部分は6月中には解体を終える予定となっています。

また、附櫓は4月下旬から、小天守1階部分は6月下旬からそれぞれ着手する予定です。

なお、作業にあたって天守閣に覆われるシートは、工事中でも城の姿が見えるような素材が使われるとのことです。

熊本市役所14階の展望スペースから。

大天守には、鉄骨が差し込まれていて、その姿はいろんな角度から見ることができます。作業員の足場となるものでしょう。

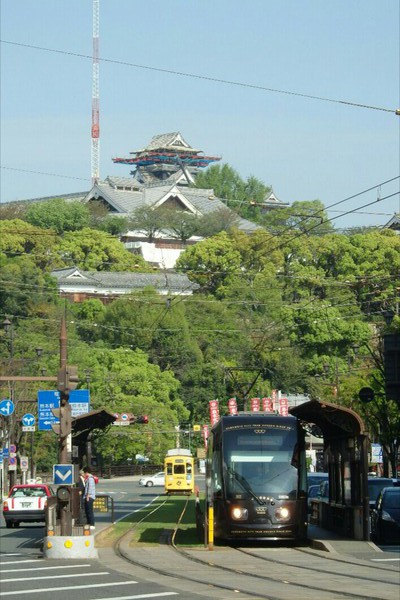

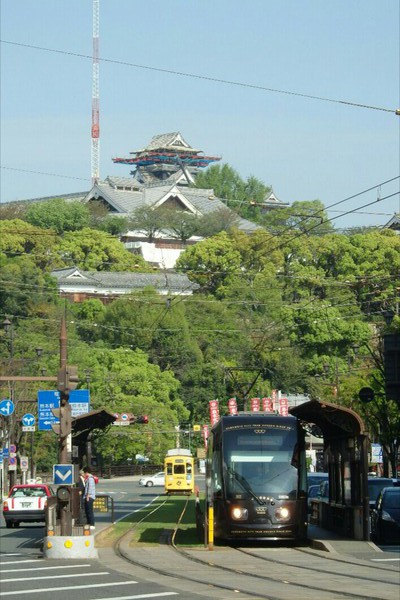

熊本市電の通町筋電停に停まるCOCOROを入れてみました。

千葉城橋近くから。

天守閣からみて北東方向からの真正面です。

銀座通り歩道橋の上から。

こちらは、天守閣からみて南東方向からの真正面になります。

加藤神社境内から。

同じく、加藤神社境内から夜間のライトアップによる雄姿。

個人的には、解体前の最後、これが見納めになるかもしれません。

熊本市では、2020年には天守閣の工事完了を目指したいとしていますね。

再建される天守閣内部には、同時にエレベーターの設置などバリアフリー化も行われます。

今回は4月22日現在のようすをお伝えします。(ブルーインパルスの事前飛行があった日ですね。)

20日、熊本市の大西一史市長の記者会見において、柱が損傷していたことが調査でわかった大天守最上階、大天守出口付近の附櫓、石垣が崩れた小天守1階部分、計3箇所を解体し、造り直すという発表がありました。

大天守には5月下旬に天守閣をシートを覆う作業に着手し、最上階部分は6月中には解体を終える予定となっています。

また、附櫓は4月下旬から、小天守1階部分は6月下旬からそれぞれ着手する予定です。

なお、作業にあたって天守閣に覆われるシートは、工事中でも城の姿が見えるような素材が使われるとのことです。

熊本市役所14階の展望スペースから。

大天守には、鉄骨が差し込まれていて、その姿はいろんな角度から見ることができます。作業員の足場となるものでしょう。

熊本市電の通町筋電停に停まるCOCOROを入れてみました。

千葉城橋近くから。

天守閣からみて北東方向からの真正面です。

銀座通り歩道橋の上から。

こちらは、天守閣からみて南東方向からの真正面になります。

加藤神社境内から。

同じく、加藤神社境内から夜間のライトアップによる雄姿。

個人的には、解体前の最後、これが見納めになるかもしれません。

熊本市では、2020年には天守閣の工事完了を目指したいとしていますね。

再建される天守閣内部には、同時にエレベーターの設置などバリアフリー化も行われます。

2016年12月09日

2016年を振り返る(未公開分(#2)/熊本市電_夏目漱石記念年ラッピング)

2016年も残りわずか。今年もいろいろあった1年でした。

そこで、拙ブログでワケあって公開できなかったものを紹介できればと思います。

今回は、熊本市電の夏目漱石記念年ラッピング電車です。

今年といいますか今日は、夏目漱石の没後100年(1917年12月9日)を迎えます。

夏目漱石は1896年、旧制第五高等学校(現在の熊本大学)の英語教師として熊本に赴任し、4年間を暮らしたというのはあまりにも有名ですね。

あれから120年の歳月。夏目漱石が現在のJR上熊本駅に降り立ったの同じ月日である、4月13日に運行を開始したのが、このラッピング電車です。

熊本地震(前震)の前日からですが、車両に被害はなく、今年いっぱいまでの予定で運行されています。

ラッピングはどちらかというと、サーモンピンクに近い色合い。肖像写真などが使われいます。

中ドアには、「吾輩は猫である」・「坊っちゃん」・「草枕」・「二百十日」の4つの作品のタイトルが書かれています。

今年と来年は、夏目漱石の節目の年と重なるため、熊本でも様々なイベントが行われる予定…で進んでいるものと思われます。(実際、地震発生の前日にも行われていたみたいですが、地震の影響で、全国的にはあまり周知されていないのかも。)

撮影場所:河原町、熊本城・市役所前~通町筋にて。(いずれも、2016年5月に撮影)

そこで、拙ブログでワケあって公開できなかったものを紹介できればと思います。

今回は、熊本市電の夏目漱石記念年ラッピング電車です。

今年といいますか今日は、夏目漱石の没後100年(1917年12月9日)を迎えます。

夏目漱石は1896年、旧制第五高等学校(現在の熊本大学)の英語教師として熊本に赴任し、4年間を暮らしたというのはあまりにも有名ですね。

あれから120年の歳月。夏目漱石が現在のJR上熊本駅に降り立ったの同じ月日である、4月13日に運行を開始したのが、このラッピング電車です。

熊本地震(前震)の前日からですが、車両に被害はなく、今年いっぱいまでの予定で運行されています。

ラッピングはどちらかというと、サーモンピンクに近い色合い。肖像写真などが使われいます。

中ドアには、「吾輩は猫である」・「坊っちゃん」・「草枕」・「二百十日」の4つの作品のタイトルが書かれています。

今年と来年は、夏目漱石の節目の年と重なるため、熊本でも様々なイベントが行われる予定…で進んでいるものと思われます。(実際、地震発生の前日にも行われていたみたいですが、地震の影響で、全国的にはあまり周知されていないのかも。)

撮影場所:河原町、熊本城・市役所前~通町筋にて。(いずれも、2016年5月に撮影)

2016年10月17日

西鉄電車まつりで熊本市電5000形5014Aを見る

2016年10月16日、西鉄の筑紫車両基地で行われた西鉄電車まつり。

整備工場内にて、熊本市電の5000形5014ABのうち、5014Aが、塗装を剥がされて、修復されていました。(5014Bはおそらく別にあるとおもわれますが。)

今年度中にも復活という話もありましたが、先の熊本地震の影響で、そこからなかなか情報がなかっただけあって、どうしたものかと気になっていたところ、すでに修復されていた次第。しかも、西鉄が請け負っています。

同じ熊本の熊本電鉄の06系(旧東京メトロ銀座線の06系)も改造等も西鉄が行っています。

熊本市電の5000形5014ABは、元西鉄福岡市内線の1000形の1014AB。

1957~1975年にかけて運行されていたのち、1975年に熊本市交通局に譲渡され、老朽化を理由に2009年を最後に運行休止。

今年度の運行再開を目指して、修復されているというわけです。運行再開がいつになるかなど具体案は未定ですが、早い復活も待たれます。

熊本地震どころか、阿蘇山噴火も起こり、復興への希望がまた……。

ぜひ、一役買って欲しいですね。

整備工場内にて、熊本市電の5000形5014ABのうち、5014Aが、塗装を剥がされて、修復されていました。(5014Bはおそらく別にあるとおもわれますが。)

今年度中にも復活という話もありましたが、先の熊本地震の影響で、そこからなかなか情報がなかっただけあって、どうしたものかと気になっていたところ、すでに修復されていた次第。しかも、西鉄が請け負っています。

同じ熊本の熊本電鉄の06系(旧東京メトロ銀座線の06系)も改造等も西鉄が行っています。

熊本市電の5000形5014ABは、元西鉄福岡市内線の1000形の1014AB。

1957~1975年にかけて運行されていたのち、1975年に熊本市交通局に譲渡され、老朽化を理由に2009年を最後に運行休止。

今年度の運行再開を目指して、修復されているというわけです。運行再開がいつになるかなど具体案は未定ですが、早い復活も待たれます。

熊本地震どころか、阿蘇山噴火も起こり、復興への希望がまた……。

ぜひ、一役買って欲しいですね。

2016年07月25日

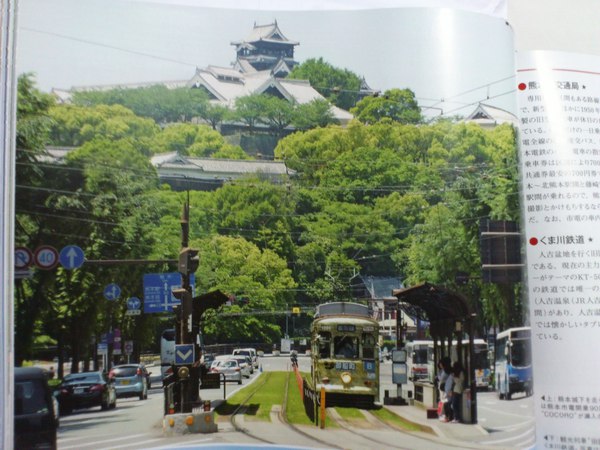

レイルマガジン2016年9月号

レイルマガジン2016年9月号(通巻396号)に掲載されました。

今回は、特集『中小私鉄&三セクへ、この夏も 2016』から、5月に熊本訪問時に、通町筋で撮影した熊本市電の写真を。

いつもの『今日の一枚』とは別に投稿しました。

昨年同様(2015年9月号)の企画です。

別アングル、別箇所での他車両も含めて、いくつか投稿していましたが、結果的に撮影場所も昨年と同じというのは、仕方ないでしょうね。

掲載された写真のサイズこそ昨年と違いますが、それでも、被災した熊本城天守閣のてっぺんがわかる程度の大きさで掲載されただけでも満足です。

レイルマガジンに関しては、特集向けの単写真もWeb上からの投稿も可能になったため、楽になりましたね。

過去のストックを含め、特集に見合った写真の募集があれば、今後も投稿していこうとおもいます。

余談になりますが、同号のRMフォーラムのイラストコーナーでも、通町筋アングルのイラストが2点。考えることは一緒なのですね。(^_^)

2015年07月28日

レイルマガジン2015年9月号

レイルマガジン2015年9月号(通巻384号)に掲載されました。

先月は、今日の一枚あたりに投稿した記憶がない…(^^;

と思い、封を開ける前に、書店で立ち読みしてきて、内容を確認。

特集『魅惑の中小私鉄&第三セクター鉄道2015』に、昨年5月、熊本へ日帰りで行った際に、通町筋で撮影した熊本市電の写真がデカデカと載っていました。48ページ上です。

熊本城天守閣も写っています。(^^;

レイルマガジン自体がA4中判サイズですから、A5よりちょっと大きめ、正方形よりの写真です。

なんだか嬉しいです。穴埋めのような気がしますが。(^^;

今日の一枚で投稿していた写真が、こういう使い道で掲載されることは何度もありますが、ここまで大きめに載るのは初めてです。

↓元画像

昨年5月といえば、西鉄313形の旧塗装の復活もありました。その直前です。

出発式のときの写真が今日の一枚 の『今月のゆる鉄!』に掲載されたので、同年同月の撮影した写真の誌面掲載は2回目ということになります。(同じ写真が2度使われたことはありますがね。(^^;)

今日の一枚のコーナー自体、最近はかなり人気みたいで、誌面掲載も競争が激しいらしい。

今日の一枚で投稿したのが特集に載ることだって、本来は別に特集用に写真の募集をかけていることがほとんどであり、そう簡単ではないと思います。かといって、常連だから優遇というのもないと思います。編集部の編集方針もあるでしょうが。

発売日から遅れて届けられたのですが、ひとまず安堵です。

======

昨日報道でもありましたが、鉄道ジャーナル社の元社長でいらっしゃった、竹島紀元氏が26日にお亡くなりになりました。89歳だったとのこと。(余談ながら母方の祖母とは1歳年下です。)

竹島氏は、『ブルートレイン』の名付け親としても知られています。

この夏、最後のブルートレイン『北斗星』が完全に運行を終了します。偶然のような…。

鉄道ジャーナル誌や旅と鉄道では、名編集長でもありました。

鉄道界、出版界では知らぬものいないであろう、重鎮的な人物で、中井精也先生をはじめとする鉄道カメラマンとも、何らかの接点がおありでしたね。

自分が中井先生を知るきっかけになったときは、まだ編集長だったかなと。

謹んで、故人のご冥福をお祈りいたします。

先月は、今日の一枚あたりに投稿した記憶がない…(^^;

と思い、封を開ける前に、書店で立ち読みしてきて、内容を確認。

特集『魅惑の中小私鉄&第三セクター鉄道2015』に、昨年5月、熊本へ日帰りで行った際に、通町筋で撮影した熊本市電の写真がデカデカと載っていました。48ページ上です。

熊本城天守閣も写っています。(^^;

レイルマガジン自体がA4中判サイズですから、A5よりちょっと大きめ、正方形よりの写真です。

なんだか嬉しいです。穴埋めのような気がしますが。(^^;

今日の一枚で投稿していた写真が、こういう使い道で掲載されることは何度もありますが、ここまで大きめに載るのは初めてです。

↓元画像

昨年5月といえば、西鉄313形の旧塗装の復活もありました。その直前です。

出発式のときの写真が今日の一枚 の『今月のゆる鉄!』に掲載されたので、同年同月の撮影した写真の誌面掲載は2回目ということになります。(同じ写真が2度使われたことはありますがね。(^^;)

今日の一枚のコーナー自体、最近はかなり人気みたいで、誌面掲載も競争が激しいらしい。

今日の一枚で投稿したのが特集に載ることだって、本来は別に特集用に写真の募集をかけていることがほとんどであり、そう簡単ではないと思います。かといって、常連だから優遇というのもないと思います。編集部の編集方針もあるでしょうが。

発売日から遅れて届けられたのですが、ひとまず安堵です。

======

昨日報道でもありましたが、鉄道ジャーナル社の元社長でいらっしゃった、竹島紀元氏が26日にお亡くなりになりました。89歳だったとのこと。(余談ながら母方の祖母とは1歳年下です。)

竹島氏は、『ブルートレイン』の名付け親としても知られています。

この夏、最後のブルートレイン『北斗星』が完全に運行を終了します。偶然のような…。

鉄道ジャーナル誌や旅と鉄道では、名編集長でもありました。

鉄道界、出版界では知らぬものいないであろう、重鎮的な人物で、中井精也先生をはじめとする鉄道カメラマンとも、何らかの接点がおありでしたね。

自分が中井先生を知るきっかけになったときは、まだ編集長だったかなと。

謹んで、故人のご冥福をお祈りいたします。

2014年06月06日

熊本日帰り旅2014(#6)熊本市電0800形

今回は、熊本市電ではもっとも新しい車両、0800形を。

熊本市電では、西暦年号の下2桁に00を足したのを形式名とする慣例があるのですが、0800形は文字通り、2008年に新潟トランシスで製造され、2009年3月より営業運転がはじまりました。

同じ規格が、万葉線や富山ライトレール、富山地方鉄道(いずれも富山県)などで活躍しています。

超低床の連接電車として、床面に段差がないのが特徴です。

従来設置されていたミラーがなくなり、そのかわり、カメラで撮影したものが運転席モニターで確認できる仕組みがとられているとのこと。

塗装は白と、肥後椿をイメージした赤紫で、正面の窓下に紺色が入っています。

…台車が見えない(^^;

運転席…先進すぎて、よくわかりません。(^^;

車内は、優先座席を除いて、ボックスシート。

通町筋にて。

交通量が多いなかを、走り抜けます。

超低床電車の運用は、電停の時刻表で確認できますが、9700形とともに走っています。

確率は…そう高くないのですよね。(^^;

熊本市電では、西暦年号の下2桁に00を足したのを形式名とする慣例があるのですが、0800形は文字通り、2008年に新潟トランシスで製造され、2009年3月より営業運転がはじまりました。

同じ規格が、万葉線や富山ライトレール、富山地方鉄道(いずれも富山県)などで活躍しています。

超低床の連接電車として、床面に段差がないのが特徴です。

従来設置されていたミラーがなくなり、そのかわり、カメラで撮影したものが運転席モニターで確認できる仕組みがとられているとのこと。

塗装は白と、肥後椿をイメージした赤紫で、正面の窓下に紺色が入っています。

…台車が見えない(^^;

運転席…先進すぎて、よくわかりません。(^^;

車内は、優先座席を除いて、ボックスシート。

通町筋にて。

交通量が多いなかを、走り抜けます。

超低床電車の運用は、電停の時刻表で確認できますが、9700形とともに走っています。

確率は…そう高くないのですよね。(^^;

2014年06月03日

熊本日帰り旅2014(#4)でんでんnimocaラッピングの市電

熊本市電では、今年3月28日より、ICカード『でんでんnimoca』を導入しました。

nimocaはもちろん、SUGOCAやはやかけん、Suicaなど全国各地のIC交通カードが利用できます。

4月の消費税増税以降も、市電の運賃は150円均一で据え置かれています。

そんな中、通町筋あたりで、でんでんnimocaラッピングの車両を見掛けました。

8200形の8201、しらかわ号に施されています。

水色の車体にnimocaのフェレット、くまモン、ひごまる君が描かれています。

目立つわけですが、反応はいまいちかな…(^^;

撮影時の運転士さん、女性でした。今後、増えてくるんでしょうね。

ところで、ラッピングの掲出期間はいつまでなんでしょう。

熊本市電は、よくわかりませんね。

8200形は、1982年に営業用車両としては、日本で初めてVVVFインバータを搭載した車両として、2編成が製造されました。

形式名は、1982年に製造されたことに由来するのだとか。(^^;

1983年に、鉄道友の会のローレル賞を受賞しています。

しかし、通町筋は熊本市の中心部とあって、交通量も人も多いです。

くれぐれも気を付けて撮影しましょう。(^^)

nimocaはもちろん、SUGOCAやはやかけん、Suicaなど全国各地のIC交通カードが利用できます。

4月の消費税増税以降も、市電の運賃は150円均一で据え置かれています。

そんな中、通町筋あたりで、でんでんnimocaラッピングの車両を見掛けました。

8200形の8201、しらかわ号に施されています。

水色の車体にnimocaのフェレット、くまモン、ひごまる君が描かれています。

目立つわけですが、反応はいまいちかな…(^^;

撮影時の運転士さん、女性でした。今後、増えてくるんでしょうね。

ところで、ラッピングの掲出期間はいつまでなんでしょう。

熊本市電は、よくわかりませんね。

8200形は、1982年に営業用車両としては、日本で初めてVVVFインバータを搭載した車両として、2編成が製造されました。

形式名は、1982年に製造されたことに由来するのだとか。(^^;

1983年に、鉄道友の会のローレル賞を受賞しています。

しかし、通町筋は熊本市の中心部とあって、交通量も人も多いです。

くれぐれも気を付けて撮影しましょう。(^^)