2014年04月27日

博多千年門を歩く(#4)完成後の現地レポート

3月28日、『博多千年門(はかたせんねんのもん)』が完成しました。

ようやく渡り初めしてきました。(^^)

門は、高さ・幅ともに約8メートルの木造瓦葺きの四脚門となっています。

江戸時代、商人の町として栄えていた博多の入り口として存在していた『辻堂口門(つじのどうぐちもん)』を参考にして、承天寺前の市道の再整備に合わせて、建設されました。

『博多千年門』の名称は一般公募から選定。千年もの歴史を持つ博多が、これからさらに千年に渡って繁栄を続けるようにという願いが込められています。

門扉には太宰府天満宮から寄贈された樹齢千年の『千年樟(せんねんぐす)』が用いられ、欄間には博多織の献上模様が刻まれています。

『博多千年』の揮毫は、太宰府天満宮宮司の西高辻信良氏によるもの。

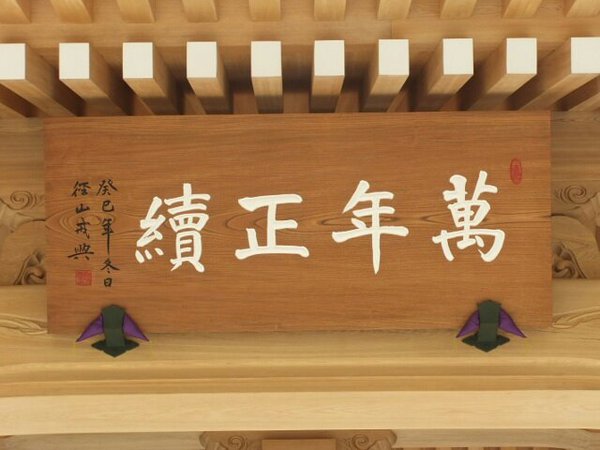

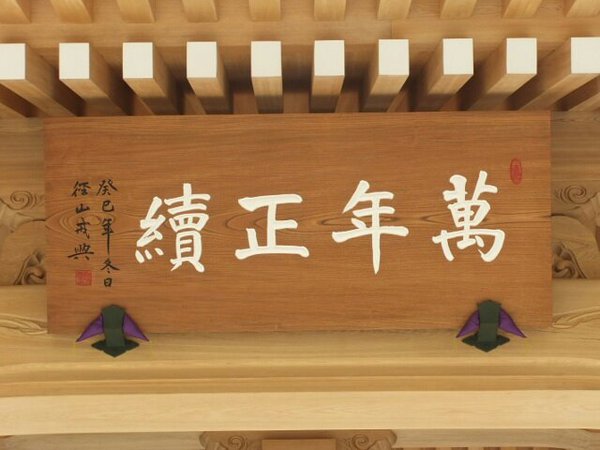

見返りの『萬年正續(まんねんしょうぞく)』は、承天寺の開山聖一国師が修行した中国抗州市の径山萬壽寺(きんざんまんじゅじ)の現住職、戒興氏によるもの。

同時に整備された市道、通称『承天寺通り』。

ようやく渡り初めしてきました。(^^)

門は、高さ・幅ともに約8メートルの木造瓦葺きの四脚門となっています。

江戸時代、商人の町として栄えていた博多の入り口として存在していた『辻堂口門(つじのどうぐちもん)』を参考にして、承天寺前の市道の再整備に合わせて、建設されました。

『博多千年門』の名称は一般公募から選定。千年もの歴史を持つ博多が、これからさらに千年に渡って繁栄を続けるようにという願いが込められています。

門扉には太宰府天満宮から寄贈された樹齢千年の『千年樟(せんねんぐす)』が用いられ、欄間には博多織の献上模様が刻まれています。

『博多千年』の揮毫は、太宰府天満宮宮司の西高辻信良氏によるもの。

見返りの『萬年正續(まんねんしょうぞく)』は、承天寺の開山聖一国師が修行した中国抗州市の径山萬壽寺(きんざんまんじゅじ)の現住職、戒興氏によるもの。

同時に整備された市道、通称『承天寺通り』。

Posted by けいたん at 09:00

│名所めぐり