2017年11月08日

博多ライトアップウォーク2017「博多千年煌夜」(#2)海元寺

博多ライトアップウォーク「博多千年煌夜」。

承天寺、東長寺、妙楽寺、円覚寺、本岳寺、善導寺、妙典寺、海元寺、正定寺、龍宮寺

櫛田神社、博多千年門、葛城地蔵尊

このなかから今回は、海元寺(かいげんじ)を紹介します。

海元寺は浄土宗鎮西派に属し、応永3年(1396)大蓮社岌山上人によって開山されました。黒田長政公の入国時、現在の博多区千代町辺りから現在地に移されました。境内には閻魔堂と観音堂があり、平成28年6月に建て替えられました。閻魔堂には、槍持ちの源七が京都から閻魔像の首を持ち帰ったと言われる閻魔像が祀られ、観音堂には中呉服町の住人で、観音菩薩を深く信仰していた弥三

次の発願によって作られたという「西国三十三所観世音菩薩」が祀られています。毎年8月16日と1月16日には「えんま祭り」を開催しています。

地獄の支配者とされる閻魔大王と三途の川で着物を剥ぎ取る奪衣婆の像が祀られている閻魔堂と、その隣に祀られる三十三体の観音菩薩の金色に輝く極楽浄土の世界。この隣り合う地獄と極楽の世界の対比をライトアップにより一層際立たせます。

閻魔大王の手前の奪衣婆は「こんにゃく婆さん」として親しまれています。こんにゃくを供えると、子供の病気を治し、母乳の出がよくなるとも。

十王図特別展示

えんま祭りでのみ展示される十幅の地獄絵図、十王図が特別公開された。閻魔大王をはじめとする十人の地獄の大王による死者に対する裁判の様子、地獄の恐ろしさが事細かに描かれている。

子育て地蔵

あまり知られていませんが、海元寺には古くから伝わる子育てのお地蔵さんがいらっしゃいます。名前を「山田地蔵尊」。

親しみを込めて「山田のお地蔵さん」と呼ばれています。(海元寺ホームページより)

山笠の法被姿がなんとも可愛らしいですね。

三界万霊塔

三界とは 私達が生まれかわり死にかわりするこの世界のことで、万霊とは ありとあらゆる精霊のことです。つまり、三界万霊塔とはこの世のありとあらゆる精霊をお祀りしている供養塔です

自分の先祖だけでなく、すべての精霊に供養することの大切さを教えるものです

仏様は浄土宗のご本尊、阿弥陀如来です

(現地説明板より)

潮音山 海元寺

福岡市博多区中呉服町10−5

承天寺、東長寺、妙楽寺、円覚寺、本岳寺、善導寺、妙典寺、海元寺、正定寺、龍宮寺

櫛田神社、博多千年門、葛城地蔵尊

このなかから今回は、海元寺(かいげんじ)を紹介します。

海元寺は浄土宗鎮西派に属し、応永3年(1396)大蓮社岌山上人によって開山されました。黒田長政公の入国時、現在の博多区千代町辺りから現在地に移されました。境内には閻魔堂と観音堂があり、平成28年6月に建て替えられました。閻魔堂には、槍持ちの源七が京都から閻魔像の首を持ち帰ったと言われる閻魔像が祀られ、観音堂には中呉服町の住人で、観音菩薩を深く信仰していた弥三

次の発願によって作られたという「西国三十三所観世音菩薩」が祀られています。毎年8月16日と1月16日には「えんま祭り」を開催しています。

地獄の支配者とされる閻魔大王と三途の川で着物を剥ぎ取る奪衣婆の像が祀られている閻魔堂と、その隣に祀られる三十三体の観音菩薩の金色に輝く極楽浄土の世界。この隣り合う地獄と極楽の世界の対比をライトアップにより一層際立たせます。

閻魔大王の手前の奪衣婆は「こんにゃく婆さん」として親しまれています。こんにゃくを供えると、子供の病気を治し、母乳の出がよくなるとも。

十王図特別展示

えんま祭りでのみ展示される十幅の地獄絵図、十王図が特別公開された。閻魔大王をはじめとする十人の地獄の大王による死者に対する裁判の様子、地獄の恐ろしさが事細かに描かれている。

子育て地蔵

あまり知られていませんが、海元寺には古くから伝わる子育てのお地蔵さんがいらっしゃいます。名前を「山田地蔵尊」。

親しみを込めて「山田のお地蔵さん」と呼ばれています。(海元寺ホームページより)

山笠の法被姿がなんとも可愛らしいですね。

三界万霊塔

三界とは 私達が生まれかわり死にかわりするこの世界のことで、万霊とは ありとあらゆる精霊のことです。つまり、三界万霊塔とはこの世のありとあらゆる精霊をお祀りしている供養塔です

自分の先祖だけでなく、すべての精霊に供養することの大切さを教えるものです

仏様は浄土宗のご本尊、阿弥陀如来です

(現地説明板より)

潮音山 海元寺

福岡市博多区中呉服町10−5

2017年11月06日

博多ライトアップウォーク2017「博多千年煌夜」(#1)正定寺

博多ライトアップウォーク「博多千年煌夜」。

寺社の建物や庭園をライトアップすることで歴史的な景観により親しんでいただき、さらなる博多の魅力を発見していただきたいという思いから、2006年からスタートしました。

今年は11月1日〜5日までの5日間開催されました。

今年のテーマは『博多祇園山笠』。

山笠にインスパイアされた光デザインで、博多の鎮守と古刹を装いました。

【有料会場】

承天寺、東長寺、妙楽寺、円覚寺、本岳寺、善導寺、妙典寺、海元寺、正定寺、龍宮寺

【無料会場】

櫛田神社、博多千年門、葛城地蔵尊

このなかから今回は、正定寺(しょうじょうじ)を紹介します。

正定寺は博多区中呉服町にある浄土宗のお寺で、明応年間(1492〜1501)に開基されました。このお寺には、「名島城の切腹の間」と「福岡大空襲時の焼夷弾」の破片が残されています。

また、博多の春のお祭り「博多どんたく」の源流である博多松囃子の「通りもん」の創始者と言われる西頭徳蔵の墓があり、横型の大きな墓石に刻まれた赤文字の「八丁へ」という文字は、江戸時代に独特な絵画を多く遺したことで知られる聖福寺の住職、仙厓和尚の直筆です。

山門の行燈は、山笠の台脚をイメージ。

山門から本堂へ続く11台の足元灯は今回手作りしたもので、光を反射させて地面に光を落とすことで柔らかい光が連続する景色を生み出しています。

山門からまっすぐ伸びる参道と存在感のある本堂。このシンプルかつ力強い構成要素を際立たせる演出を心がけた。

正定寺が位置する恵比須流は11の町で構成され、各町に固有デザインの長法被があります。

こうした地域の個性をひとつになって躍動する恵比須流の山笠のテイストも散りばめた。

本堂

草月流いけばな

草月流の片山健氏によるいけばな。(片山健/1962年に草月流に入門。初代家元勅使河原蒼風、二代目家元勅使河原霞に師事し、

作家活動をはじめる。海外で華展出展及びデモンストレーションを実施するなど、国内のみならず海外でも活躍している。)

※説明文は、一部を除き、博多千年煌夜の公式ガイドブックなどから引用ならびに加筆他したものです。

※画像は事後補正している部分もあるため、実際の見た目とは異なる部分もあります。

見佛山 正定寺

福岡市博多区中呉服町10−14

寺社の建物や庭園をライトアップすることで歴史的な景観により親しんでいただき、さらなる博多の魅力を発見していただきたいという思いから、2006年からスタートしました。

今年は11月1日〜5日までの5日間開催されました。

今年のテーマは『博多祇園山笠』。

山笠にインスパイアされた光デザインで、博多の鎮守と古刹を装いました。

【有料会場】

承天寺、東長寺、妙楽寺、円覚寺、本岳寺、善導寺、妙典寺、海元寺、正定寺、龍宮寺

【無料会場】

櫛田神社、博多千年門、葛城地蔵尊

このなかから今回は、正定寺(しょうじょうじ)を紹介します。

正定寺は博多区中呉服町にある浄土宗のお寺で、明応年間(1492〜1501)に開基されました。このお寺には、「名島城の切腹の間」と「福岡大空襲時の焼夷弾」の破片が残されています。

また、博多の春のお祭り「博多どんたく」の源流である博多松囃子の「通りもん」の創始者と言われる西頭徳蔵の墓があり、横型の大きな墓石に刻まれた赤文字の「八丁へ」という文字は、江戸時代に独特な絵画を多く遺したことで知られる聖福寺の住職、仙厓和尚の直筆です。

山門の行燈は、山笠の台脚をイメージ。

山門から本堂へ続く11台の足元灯は今回手作りしたもので、光を反射させて地面に光を落とすことで柔らかい光が連続する景色を生み出しています。

山門からまっすぐ伸びる参道と存在感のある本堂。このシンプルかつ力強い構成要素を際立たせる演出を心がけた。

正定寺が位置する恵比須流は11の町で構成され、各町に固有デザインの長法被があります。

こうした地域の個性をひとつになって躍動する恵比須流の山笠のテイストも散りばめた。

本堂

草月流いけばな

草月流の片山健氏によるいけばな。(片山健/1962年に草月流に入門。初代家元勅使河原蒼風、二代目家元勅使河原霞に師事し、

作家活動をはじめる。海外で華展出展及びデモンストレーションを実施するなど、国内のみならず海外でも活躍している。)

※説明文は、一部を除き、博多千年煌夜の公式ガイドブックなどから引用ならびに加筆他したものです。

※画像は事後補正している部分もあるため、実際の見た目とは異なる部分もあります。

見佛山 正定寺

福岡市博多区中呉服町10−14

2017年11月05日

ホークスが2年ぶり8度目の日本一!

(C) Fukuoka SoftBank Hawks

10月28日からはじまった、SMBC日本シリーズ2017。

パ・リーグは福岡ソフトバンクホークス、セ・リーグは横浜DeNAベイスターズとの対戦となりました。

ベイスターズは、クライマックスシリーズで2位の阪神タイガース、リーグ優勝した広島カープを破っての下克上で日本シリーズ進出です。

開幕前日の監督会議で、予告先発制度を実施しないことも決まりました。

ヤフオクドームで迎えた10月28日の第1戦は、ホークスは千賀、ベイスターズは井納の先発。

序盤からホークスが得点を稼ぎ、気づけば10−1で、パ・リーグ王者の意地で勝ちました。

10月29日の第2戦は、ホークスが東浜、ベイスターズが今永の先発。

ホークスが1回に先制するも、その後は無得点。そして6回にベイスターズの梶谷のソロ、宮崎の2ランを浴び、逆転を許しました。

しかし7回、中村晃のタイムリーでホークスが再逆転。このとき、スライディングでホームに突入した今宮の手と、返球を受けたキャッチャーの戸柱のグラブの先で、ベース上でクロスプレーとなり、今宮はタッチアウト。

工藤監督はすかさずベンチから出てきてリプレイ検証(ビデオ判定)を要求。検証の結果、判定はセーフに覆り、貴重な4得点目となりました。

このままシーズン鉄壁だったリリーフが1点差を守りきり、4−3でホークスが勝ちました。

舞台を横浜スタジアムに移して敵地で迎えた、10月31日の第3戦は、ホークスが武田、ベイスターズがウィーランドが先発。

この日もホークスが先制しますが、武田は不安定なピッチングが続きます。武田が四球で出したランナーをキャッチャーの高谷が盗塁を刺すなど、流れはほぼホークスのものでした。

しかし、ロペスにソロを浴びるなど、やっぱり、武田の不安定は拭えず、5回完了できずに交代。

4回に追加点も入れた3得点をリリーフがきっちり守りきり、3−2で2番手の石川が勝利投手。石川は第2戦にも勝利投手になっており、日本シリーズ2連勝。

11月1日の第4戦は、ホークスが和田、ベイスターズが浜口が先発。この日勝てば、ストレートの4連勝で日本一になる大一番。

しかし、ホークス打線は浜口に8回1死まで、浜口にノーノーと完全に封じ込められ、0−6で完封リレーで敗戦。

11月2日の第5戦は、ホークスがバンデンハーク、ベイスターズが石田。

ホークスが先制するも、中盤からは投手の継投ミスもあり失点を重ね、ベイスターズが逆転。打線は好機も逃し、4−5で敗戦。

そして、ヤフオクドーム帰ってきた11月4日の第6戦。ホークスが東浜、ベイスターズが今永の先発。

ホークスの先発は千賀が予想されていたものの、前日に背中の張りを訴えて登板を回避。予告先発がなかったのが幸いしました。(予告先発があると、ペナルティになって翌日以降も登板できなかった可能性もあったわけで。)

ホークスが松田のソロで先制。しかし、5回のベイスターズの攻撃。東浜が白崎のソロを浴び、3番手の石川が嶺井の2点タイムリーを打たれ、この回に一気に3点を挙げられ、完全に流れはベイスターズに傾きかけていました。

しかし8回、三塁に明石がいる場面、柳田の当たり損ないのピッチャーゴロをベイスターズ3番手の砂田がホームに投げず、ホークスに2点目が入るというミスプレー。いまおもえばこのときの1点が、ベイスターズにとっては尾を引っ張り、ホークスにとっては助けられましたね。

9回、ベイスターズの抑えの山崎が5番手でマウンドへ。その山崎が得意とするツーシームを、内川が執念の左中間へのソロ。ついにホークスが同点!そのまま延長に入ります。

なんと、抑えのサファテが来日7年目で、9回〜延長11回までの3イニングを力投。これは志願だったとか。

それが功を奏したのか、11回裏、6番手のエスコバーに対し、内川と中村晃がそれぞれ四球で出塁。

7番手の三上に対しては、松田がサードゴロ、内川に代わって代走の福田がホームでアウトになり2アウトになるも、二塁に中村晃、一塁に松田が塁にいる状況で、この試合、ここまで4打席凡退している川島がこのまま打席へ。

その川島が、2ボール2ストライクからライトへヒットを打ち、中村晃が懸命に走って、スライディングでホームに突入。梶谷の返球が逸れたことで、これがタイムリーになり、ホークスがサヨナラ勝ち(結果は4×−3)を収め、2年ぶり、8度目の日本一の瞬間となりました。

(日本シリーズでのサヨナラ勝ちは過去4度しかなかったのですね。)

MVPは文句なしのサファテ。シリーズ成績は1勝2セーブでした。

ホークスでは一昨年の李大浩以来の外国人選手の受賞(日本シリーズでの外国人選手の受賞は、昨年の北海道日本ハムファイターズのレアードとともに3年連続となる)で、外国人投手の受賞としては、1964年の南海ホークスのスタンカのとき以来だったそうです。ホークスはなにかと縁がありますねぇ。

日本シリーズでは延長15回まで実施されることもあり、ホークスの継投はもう武田や中田がいるだけ。先発での経験はあるにしても不安でした。

こんな慌てふためく状況のなかでどうなるものかと思っていたのですが、サファテの3イニング力投のほ驚きもが大きく、最後は川島のサヨナラ打で決めましたね。

ホークスが出場している日本シリーズでは、近年なかなか見られなかった感動的な場面でもありました。

実は、2日と昨日は、天神にある、RKBラジオのきらめき通りスタジオでパブリックリスニングで試合の模様を聴いていました。いずれも、途中からです。

RKBラジオの「花の応援団」でお馴染みの団長の鬼橋美智子さんとえっとんこと江藤晴美さんのよるバンザイ三唱とくす玉割りを見れました。

直後には、西スポの号外が近くで配られるなどもしました。

いやぁほんとによかった。よかったよ。

ベイスターズさんも最後まで諦めない試合をしていて、本当に強かったですね。

来年もお互いにいいプレーができますように。本当にありがとう。

願わくば、またこの日本シリーズの舞台で戦えるときを夢見たいもの。

ベイスターズは近年着実に強くなっているのだから、今度はセ・リーグを優勝し、クライマックスシリーズも勝ち抜いて、進出してほしいですね。

2017年11月03日

4横綱揃い踏み!住吉神社で横綱奉納土俵入り(20171102)

今年も、大相撲九州場所を控えて、横綱奉納土俵入りが住吉神社で執り行われました。

稀勢の里も入れた4人の横綱が揃う、こうした相撲行事は、なかなか見られる機会がないのでね。

九州場所では、4横綱が千秋楽まで相撲を取れるといいのですね…。

今回は、稀勢の里の姿を。

少し体重増やした感じでしょうか。いつもより厚みが増したような。

稀勢の里も入れた4人の横綱が揃う、こうした相撲行事は、なかなか見られる機会がないのでね。

九州場所では、4横綱が千秋楽まで相撲を取れるといいのですね…。

今回は、稀勢の里の姿を。

少し体重増やした感じでしょうか。いつもより厚みが増したような。

2017年10月16日

西鉄8000形の最後の姿を見る(20171015)

2017年10月15日。

28年間にわたり、西鉄天神大牟田線を駆け抜けてきた8000形が引退しました。

この日、あいにくの雨の中、西鉄電車まつりは決行。

貸切ツアーを終え、筑紫車両基地へ入線してきた8000形。

多くの鉄道ファンや家族連れなどが、二度と見れないであろう8000形を出迎え、撮影していました。

3000形『水都』、9000形、そして8000形。

奇しくも、赤まみれ。(まるで、クライマックスシリーズのファーストステージで対戦している、西武と楽天のよう。。w)

時より強めの雨が降ったり、撮影するのもやっとでしたが、なんとか、最後の姿を撮影できました。

28年間にわたり、西鉄天神大牟田線を駆け抜けてきた8000形が引退しました。

この日、あいにくの雨の中、西鉄電車まつりは決行。

貸切ツアーを終え、筑紫車両基地へ入線してきた8000形。

多くの鉄道ファンや家族連れなどが、二度と見れないであろう8000形を出迎え、撮影していました。

3000形『水都』、9000形、そして8000形。

奇しくも、赤まみれ。(まるで、クライマックスシリーズのファーストステージで対戦している、西武と楽天のよう。。w)

時より強めの雨が降ったり、撮影するのもやっとでしたが、なんとか、最後の姿を撮影できました。

2017年09月29日

西鉄8000形の引退イベント実施!

西鉄天神大牟田線の8000形のその後…。

8000形としては、太宰府線の観光列車『旅人』が、9月16日に3000形に置き換わり、定期運行が終了しました。

(3000形『旅人』に関しては、まだ撮影していないこともあり、機会を改めて紹介していきます。)

これが最後だと思われていましたが、その『旅人』のラッピングを解除し、車内内装も元に戻され、従来の姿で、さよなら運行他、引退イベントが実施されることが、公式に発表されました。

10月7日に、筑紫車両基地にて、撮影会ならびに車両部品オークションが行われます。(事前先着順申込/有料)

さよなら運行は、10月8日〜14日、主に特急として運行されるようです。本数も多いので乗れるチャンスもどこかでありそうですね。

【10月8日、9日】

筑紫 9:38 → 福岡(天神) 普通

福岡(天神) 10:30 → 大牟田 特急

大牟田 11:53 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 13:00 → 大牟田 特急

大牟田 14:23 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 15:30 → 大牟田 特急

大牟田 16:53 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 18:00 → 大牟田 特急

大牟田 19:23 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 20:30 → 大牟田 特急

大牟田 21:59 → 福岡(天神) 急行

福岡(天神) 23:36 → 筑紫 普通

【10月10日〜13日】

筑紫 9:41 → 福岡(天神) 普通

福岡(天神) 10:30 → 大牟田 特急

大牟田 11:53 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 13:00 → 大牟田 特急

大牟田 14:23 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 15:30 → 大牟田 特急

大牟田 16:53 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 18:02 → 二日市 特急

二日市 18:44 → 福岡(天神) 普通

福岡(天神) 19:16 → 筑紫 普通

【10月14日】

筑紫 7:32 → 福岡(天神) 普通

福岡(天神) 8:16 → 筑紫 急行 ※二日市から普通

そして、10月15日に、西鉄旅行主催の貸切運転ならびに、西鉄電車まつりにおいて車両展示が実施されるようです。

ということで、西鉄電車まつりが見納めの日となることでしょう。

車内には、乗車記念スタンプ、スタンプ台紙が設置されるそうです。

また、記念nimocaや車両紹介のカタログ(復刻版)の販売もあります。

詳しくは、プレスリリース(下記リンク)をご確認ください。

http://www.nishitetsu.co.jp/release/2017/17_142.pdf

いやぁ、まさかの展開に驚きましたです。

8000形としては、太宰府線の観光列車『旅人』が、9月16日に3000形に置き換わり、定期運行が終了しました。

(3000形『旅人』に関しては、まだ撮影していないこともあり、機会を改めて紹介していきます。)

これが最後だと思われていましたが、その『旅人』のラッピングを解除し、車内内装も元に戻され、従来の姿で、さよなら運行他、引退イベントが実施されることが、公式に発表されました。

10月7日に、筑紫車両基地にて、撮影会ならびに車両部品オークションが行われます。(事前先着順申込/有料)

さよなら運行は、10月8日〜14日、主に特急として運行されるようです。本数も多いので乗れるチャンスもどこかでありそうですね。

【10月8日、9日】

筑紫 9:38 → 福岡(天神) 普通

福岡(天神) 10:30 → 大牟田 特急

大牟田 11:53 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 13:00 → 大牟田 特急

大牟田 14:23 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 15:30 → 大牟田 特急

大牟田 16:53 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 18:00 → 大牟田 特急

大牟田 19:23 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 20:30 → 大牟田 特急

大牟田 21:59 → 福岡(天神) 急行

福岡(天神) 23:36 → 筑紫 普通

【10月10日〜13日】

筑紫 9:41 → 福岡(天神) 普通

福岡(天神) 10:30 → 大牟田 特急

大牟田 11:53 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 13:00 → 大牟田 特急

大牟田 14:23 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 15:30 → 大牟田 特急

大牟田 16:53 → 福岡(天神) 特急

福岡(天神) 18:02 → 二日市 特急

二日市 18:44 → 福岡(天神) 普通

福岡(天神) 19:16 → 筑紫 普通

【10月14日】

筑紫 7:32 → 福岡(天神) 普通

福岡(天神) 8:16 → 筑紫 急行 ※二日市から普通

そして、10月15日に、西鉄旅行主催の貸切運転ならびに、西鉄電車まつりにおいて車両展示が実施されるようです。

ということで、西鉄電車まつりが見納めの日となることでしょう。

車内には、乗車記念スタンプ、スタンプ台紙が設置されるそうです。

また、記念nimocaや車両紹介のカタログ(復刻版)の販売もあります。

詳しくは、プレスリリース(下記リンク)をご確認ください。

http://www.nishitetsu.co.jp/release/2017/17_142.pdf

いやぁ、まさかの展開に驚きましたです。

2017年09月04日

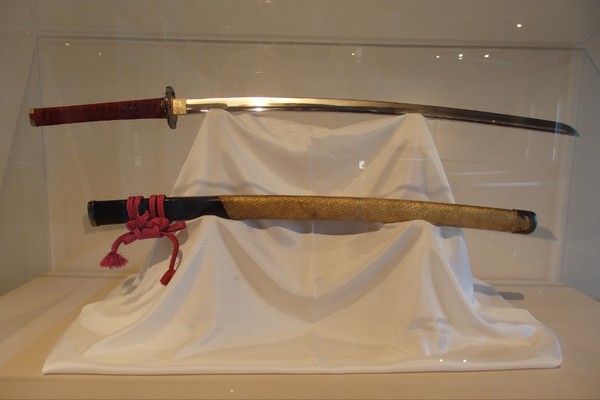

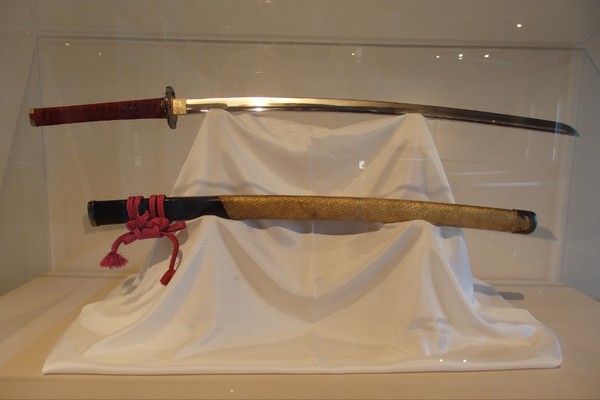

圧切長谷部(レプリカ)の刀身を見る

※公開期間は既に過ぎていることを承知の上で、ご覧ください。

舞鶴公園にある福岡城むかし探訪館で、黒田官兵衛が織田信長から拝領した、国宝「圧切長谷部」(へしきりはせべ)のレプリカを見てきました。(※本物は、福岡市博物館にて保管されています。)

普段は、鞘の中に納めて展示されていて、刀身の姿や形を見ることができませんが、鞘から抜いた状態での展示が、7月3日〜8月31日に行われました。

いつかは見なくては思っていたのですが、なんとか最終日に間に合いました。(^^)

レプリカとはいえ、やっぱり、見るとわくわくしますねぇ。

鍔には「南無妙法蓮華経」が刻まれています。

最近、刀剣ブームが来ていますね。大河ドラマやアプリゲームなどの影響でしょう。

本物は、福岡市博物館で不定期ながら公開されるので、今度はそっちも見たいものです。

舞鶴公園にある福岡城むかし探訪館で、黒田官兵衛が織田信長から拝領した、国宝「圧切長谷部」(へしきりはせべ)のレプリカを見てきました。(※本物は、福岡市博物館にて保管されています。)

普段は、鞘の中に納めて展示されていて、刀身の姿や形を見ることができませんが、鞘から抜いた状態での展示が、7月3日〜8月31日に行われました。

いつかは見なくては思っていたのですが、なんとか最終日に間に合いました。(^^)

レプリカとはいえ、やっぱり、見るとわくわくしますねぇ。

鍔には「南無妙法蓮華経」が刻まれています。

最近、刀剣ブームが来ていますね。大河ドラマやアプリゲームなどの影響でしょう。

本物は、福岡市博物館で不定期ながら公開されるので、今度はそっちも見たいものです。

2017年08月29日

ダイエー戦士だった井口資仁選手の引退

千葉ロッテマリーンズの井口資仁選手が今季で引退します。

引退を表明されたのは、6月。ちょっと早すぎるような気がしましたが、チームが前年までとは打って変わって苦しい状況(最下位)ということも影響があったのでしょう。

その後、球団から、9月24日、ZOZOマリンスタジアムでの北海道日本ハムファイターズ戦を引退試合とする発表がありました。

井口選手といえば、青山学院大学時代にアトランタオリンピックの野球日本代表としても活躍しました。

そして同年のドラフト会議で、のちの黄金期をともに築くことになる、同じ野球日本代表だった松中信彦さんをはじめ、柴原洋さんや岡本克道さん(現在は、滋賀県にある社会人野球チームのカナフレックス硬式野球部で投手コーチを務められています。)らとともに、ダイエーを逆指名して、1位で入団しました。

福岡ドームで満塁ホームランという、衝撃的なプロデビューを飾ったことは、ホークスファンなら伝説化、言うまでもないでしょう。

その後の活躍も言うまでもない。

2005年からはメジャー挑戦。ホワイトソックスなどで活躍。

2009年に日本に戻ってきて、千葉ロッテマリーンズに入団。

気づけば、ダイエーの在籍年数よりもロッテの在籍年数のほうが長いという…。

近頃は、年齢のせいか、指名打者での活躍も増えていました。

そして、井口選手にとって引退前最後の福岡ラストゲームが、おととい8月27日に行われました。

偶然にも、和田毅投手の肘の手術からの復帰登板になる日と重なりました。

井口選手は、4番、指名打者としてスタメン出場。

第1打席は、レフトへのヒット。

ホークス側のライトスタンドからも歓声が上がりました。

第2打席は、空振り三振。

これが和田投手の通算1500奪三振の達成の瞬間にもなりました。井口選手から三振がメモリアルなものになるとは…。

第3打席は、センターフライ。

これが、この日の和田投手の最後の打者となり、井口選手も福岡での最後の打席でした。

お互いにベンチへ引き上げるとき、マウンド近くで、和田投手は井口選手に一礼し、井口選手は和田投手のお尻をポンッと叩きました。

ともにダイエー時代に活躍した者同士ですもの、なんかかっこいい引き際です。

試合後には、ヒーローインタビューの前に、井口選手のセレモニーが行われ、井口選手はグラウンド内を一周。

ライトスタンドからは、ダイエー時代の応援歌が流れました。

ホークスのベンチ前ではホークスの選手たちが出迎え、工藤監督と和田投手から花束贈呈があり、和田投手とは記念撮影も。

そして、ロッテ側のベンチ前で改めてファンに一礼し、引き上げていきました。

井口選手は、若手に機会を与えてほしいということで、昨日、一軍出場選手登録を抹消。

9月24日の引退試合の日の再登録まで、二軍で調整を続けるとしています。

ホークスは同日、同じ時間帯から楽天戦。試合は見れないかもしれませんが、改めて、なにか用意してくれるでしょう。(ZOZOマリンスタジアムのビジョンになにかしらの動画が流れるといいな。)

井口選手、21年間お疲れ様でした!

※写真は、おとといの試合とは関係ありません。

また、動画は、パ・リーグTVからの引用です。

なお、ダイエー時代に入団させた選手で残るのは、和田投手をはじめ、川崎宗則選手、山崎勝己選手(現 オリックス)、寺原隼人投手、杉内俊哉(現 巨人) 、城所龍磨選手、明石健志選手の7名になります。

2017年08月16日

福岡城跡に幻の天守閣が現れた

福岡市の舞鶴公園で、8月11〜12日の2日間、福岡青年会議所主催の「福岡城夏祭り2017」が行われました。

このイベントで、天守閣を立体的に描いたアルミパネル100枚を組んだ、高さ約13メートル、幅約15メートルの「幻の天守閣」が、福岡城跡の大天守台に組み立てられ、その姿を現しました。

見る角度によっては、本物の天守閣っぽくも、見えなくはなかったです。面白い企画ですね。(^^)

裏側はこんな感じになっていました。

夜はライトアップも行われたみたいですが、撮れませんでした。

このイベントで、天守閣を立体的に描いたアルミパネル100枚を組んだ、高さ約13メートル、幅約15メートルの「幻の天守閣」が、福岡城跡の大天守台に組み立てられ、その姿を現しました。

見る角度によっては、本物の天守閣っぽくも、見えなくはなかったです。面白い企画ですね。(^^)

裏側はこんな感じになっていました。

夜はライトアップも行われたみたいですが、撮れませんでした。

2017年07月15日

博多祇園山笠2017(#6)追い山!(2017715)

お待たせしました。

今朝は、博多祇園山笠のクライマックスである、追い山が行われました。

よりによって、例の場所で撮影しましたが、今年は、山留め〜大東園前は、例年以上にライトアップが明るく感じられたように見えました。疲れていてそう見えるかどうかも分からないですけど、

そのおかげでいい写真も撮れましたけどね。

特に中洲流と西流は、山留めで待機する次の流も照らされています。

一番山笠 中洲流 34秒75/34分38秒

二番山笠 西流 31秒62/31分06秒

三番山笠 千代流 31秒05/28分53秒

四番山笠 恵比須流 32秒65/32分58秒

五番山笠 土居流 34秒69/31分34秒

六番山笠 大黒流 35秒47/29分45秒

七番山笠 東流 30秒67/29分17秒

八番山笠 上川端通 52秒79/ー

(櫛田入り/全コース(5キロ))

今年も櫛田入りは東流がトップ、全コースでは千代流がトップでした。

今年は、ユネスコ無形文化遺産になってはじめての山笠でしたが、来年は、山笠のはじめから777年目になります。

どういうものになっていくのか、いまから楽しみが尽きません。

今朝は、博多祇園山笠のクライマックスである、追い山が行われました。

よりによって、例の場所で撮影しましたが、今年は、山留め〜大東園前は、例年以上にライトアップが明るく感じられたように見えました。疲れていてそう見えるかどうかも分からないですけど、

そのおかげでいい写真も撮れましたけどね。

特に中洲流と西流は、山留めで待機する次の流も照らされています。

一番山笠 中洲流 34秒75/34分38秒

二番山笠 西流 31秒62/31分06秒

三番山笠 千代流 31秒05/28分53秒

四番山笠 恵比須流 32秒65/32分58秒

五番山笠 土居流 34秒69/31分34秒

六番山笠 大黒流 35秒47/29分45秒

七番山笠 東流 30秒67/29分17秒

八番山笠 上川端通 52秒79/ー

(櫛田入り/全コース(5キロ))

今年も櫛田入りは東流がトップ、全コースでは千代流がトップでした。

今年は、ユネスコ無形文化遺産になってはじめての山笠でしたが、来年は、山笠のはじめから777年目になります。

どういうものになっていくのか、いまから楽しみが尽きません。

2017年07月14日

博多祇園山笠2017(#5)集団山見せ(2017713)

博多祇園山笠。昨日は、博多から福岡へと舁き入れる、集団山見せが行なわれました。

今年は、麻生太郎副総理をはじめ、そうそうたる地名士が台上がりを務められました。

一番山笠 中洲流

【表】井上貴博(総務)、麻生太郎(副総理兼財務・金融担当大臣)、髙島宗一郎(福岡市市長)

【見送り】三坂健一(副総務)、田村邦明(筥崎宮権宮司)、川上晋平(福岡市議会議長)

二番山笠 西流

【表】山脇正勝(総務)、谷川浩道(株式会社西日本シティ銀行代表取締役頭取)、荒木英二(株式会社福岡銀行取締役専務執行役員)

【見送り】伊藤康彦(副総務)、堀澤恵二(福岡市立博多中学校校長) 、並松誠(株式会社阪急阪神百貨店取締役常務執行役員 博多阪急店長)

三番山笠 千代流

【表 】大石敏光(総務)、麻生泰(九州経済連合会会長)、前川道隆(福岡商工会議所副会頭)

【見送り】森栄二(副総務)、細田秀樹(福岡市立千代中学校校長)、髙田徹(株式会社博多大丸取締役 営業推進部長)

四番山笠 恵比須流

【表】波多江一朗(総務)、丸小野光正(福岡大同青果株式会社代表取締役社長)、松田英紀(RKB毎日放送株式会社代表取締役専務取締役)

【見送り】山野竜善(流会計)、阿部正剛(福岡市議会議員)、金子直幹(福岡トヨタ自動車株式会社代表取締役社長)

五番山笠 土居流

【表】置鮎善次(総務)、島谷弘幸(九州国立博物館館長)、荒牧智之(九州電力株式会社代表取締役副社長)

【見送り】長崎泰三(流委員)、坂田正彦(株式会社テレビ西日本取締役副会長)、宮田克彦(西日本鉄道株式会社取締役常務執行役員)

六番山笠 大黒流

【表】乾健(総務)、今林久(福岡県水難救済会会長)、山口政俊(福岡大学学長)

【見送り】茂末新二(受取町 町総代)、川上陽平(福岡市議会議員)、西周健一郎(独立行政法人都市再生機構九州支社長)

七番山笠 東流

【表】中藤宏太郎(総務)、河野健吾(鹿島建設株式会社九州支店常務執行役員支店長)、宮川純一郎(全日本空輸株式会社執行役員九州支社長)

【見送り】冨田勝久(流相談役)、松野隆(福岡市議会議員)、中岡生公(株式会社鈴懸代表取締役社長)

(敬称略です…(__))

ご存知のように、麻生太郎副総理と麻生泰九経連会長は兄弟です。兄弟で同じ年の集団山見せで台上がりされるというのは、非常に珍しい光景となりました。むしろ、初めてではないでしょうか。

中洲流の井上総務によると、麻生副総理の台上がりについては、ユネスコ無形文化遺産に決まった段階でオファーされて、快諾されたとのことで、実現したそうです。

昨日は、午後3時の熱中症レベルで『危険』という発表もありましたが、集団山見せが行われているときに救急搬送されたということもなかったとおもいます。しかし、それでも気温は上がっていますし、こまめ水分補給は必須です。

今日は、夕方から流舁き。追い山前の調整といったところ。

そして、いよいよ明日朝は、クライマックスの追い山ですよ。

土曜日ということで、どうなるか気になります。

今年は、麻生太郎副総理をはじめ、そうそうたる地名士が台上がりを務められました。

一番山笠 中洲流

【表】井上貴博(総務)、麻生太郎(副総理兼財務・金融担当大臣)、髙島宗一郎(福岡市市長)

【見送り】三坂健一(副総務)、田村邦明(筥崎宮権宮司)、川上晋平(福岡市議会議長)

二番山笠 西流

【表】山脇正勝(総務)、谷川浩道(株式会社西日本シティ銀行代表取締役頭取)、荒木英二(株式会社福岡銀行取締役専務執行役員)

【見送り】伊藤康彦(副総務)、堀澤恵二(福岡市立博多中学校校長) 、並松誠(株式会社阪急阪神百貨店取締役常務執行役員 博多阪急店長)

三番山笠 千代流

【表 】大石敏光(総務)、麻生泰(九州経済連合会会長)、前川道隆(福岡商工会議所副会頭)

【見送り】森栄二(副総務)、細田秀樹(福岡市立千代中学校校長)、髙田徹(株式会社博多大丸取締役 営業推進部長)

四番山笠 恵比須流

【表】波多江一朗(総務)、丸小野光正(福岡大同青果株式会社代表取締役社長)、松田英紀(RKB毎日放送株式会社代表取締役専務取締役)

【見送り】山野竜善(流会計)、阿部正剛(福岡市議会議員)、金子直幹(福岡トヨタ自動車株式会社代表取締役社長)

五番山笠 土居流

【表】置鮎善次(総務)、島谷弘幸(九州国立博物館館長)、荒牧智之(九州電力株式会社代表取締役副社長)

【見送り】長崎泰三(流委員)、坂田正彦(株式会社テレビ西日本取締役副会長)、宮田克彦(西日本鉄道株式会社取締役常務執行役員)

六番山笠 大黒流

【表】乾健(総務)、今林久(福岡県水難救済会会長)、山口政俊(福岡大学学長)

【見送り】茂末新二(受取町 町総代)、川上陽平(福岡市議会議員)、西周健一郎(独立行政法人都市再生機構九州支社長)

七番山笠 東流

【表】中藤宏太郎(総務)、河野健吾(鹿島建設株式会社九州支店常務執行役員支店長)、宮川純一郎(全日本空輸株式会社執行役員九州支社長)

【見送り】冨田勝久(流相談役)、松野隆(福岡市議会議員)、中岡生公(株式会社鈴懸代表取締役社長)

(敬称略です…(__))

ご存知のように、麻生太郎副総理と麻生泰九経連会長は兄弟です。兄弟で同じ年の集団山見せで台上がりされるというのは、非常に珍しい光景となりました。むしろ、初めてではないでしょうか。

中洲流の井上総務によると、麻生副総理の台上がりについては、ユネスコ無形文化遺産に決まった段階でオファーされて、快諾されたとのことで、実現したそうです。

昨日は、午後3時の熱中症レベルで『危険』という発表もありましたが、集団山見せが行われているときに救急搬送されたということもなかったとおもいます。しかし、それでも気温は上がっていますし、こまめ水分補給は必須です。

今日は、夕方から流舁き。追い山前の調整といったところ。

そして、いよいよ明日朝は、クライマックスの追い山ですよ。

土曜日ということで、どうなるか気になります。

2017年07月13日

博多祇園山笠2017(#4)追い山ならし(2017712)

博多祇園山笠。昨日は、追い山のリハーサルにあたる、追い山ならしが行われました。

7つの流の舁き山と1つの動く飾り山が一堂に揃う、最初の行事。

天気に恵まれたものの、日差しがきつかったですねー。(^^;;

昨年と同じ箇所で撮影しました。

アナウンスも聞けますし、土居通りで待機する舁き山を見ることができますからね。もうここらへんで十分かもしれません。

ちなみに今年は、ユネスコ無形文化遺産になったという関係もあってか、警察官の配備もいつもより早かったです。追い山はどうなるのだろう…。

一番山笠 中洲流 35秒19/31分45秒

二番山笠 西流 32秒87/27分26秒

三番山笠 千代流 32秒53/25分26秒

四番山笠 恵比須流 32秒65/28分42秒

五番山笠 土居流 37秒42/28分01秒

六番山笠 大黒流 36秒03/27分23秒

七番山笠 東流 31秒50/26分03秒

八番山笠 上川端通 54秒62/ー

(※櫛田入り/全コース(4キロ))

最後まで事故やトラブルが起こりませんように。

7つの流の舁き山と1つの動く飾り山が一堂に揃う、最初の行事。

天気に恵まれたものの、日差しがきつかったですねー。(^^;;

昨年と同じ箇所で撮影しました。

アナウンスも聞けますし、土居通りで待機する舁き山を見ることができますからね。もうここらへんで十分かもしれません。

ちなみに今年は、ユネスコ無形文化遺産になったという関係もあってか、警察官の配備もいつもより早かったです。追い山はどうなるのだろう…。

一番山笠 中洲流 35秒19/31分45秒

二番山笠 西流 32秒87/27分26秒

三番山笠 千代流 32秒53/25分26秒

四番山笠 恵比須流 32秒65/28分42秒

五番山笠 土居流 37秒42/28分01秒

六番山笠 大黒流 36秒03/27分23秒

七番山笠 東流 31秒50/26分03秒

八番山笠 上川端通 54秒62/ー

(※櫛田入り/全コース(4キロ))

最後まで事故やトラブルが起こりませんように。

2017年07月12日

博多祇園山笠2017(#3)中洲流の他流舁き(2017711)

博多祇園山笠。舁き山が動き出して2日目。

昨日は昼過ぎから、中洲流、千代流、大黒流、東流で、順次、他流舁きが行われました。

中洲流では櫛田入りの練習が3回あり、清道を廻って、祝いめでたも3回歌われました。

平日ということもあり、先導の子どもたちは少なめです。

1回目と3回目は井上博行さん、2回目は井上貴博総務と、兄弟で棒さばきというのも、他流舁きならではの見ものでした。

境内で小松親分を見かけました。ついでに華丸さんもその後の道中で見かけましたが撮影できず。

山笠はこれがあるからいいんですよね。(^^)

(小松さん、白髪が増えられた印象を受けます。)

3回目の櫛田入りのあとは、このまま町へ繰り出しました。

昨日は昼過ぎから、中洲流、千代流、大黒流、東流で、順次、他流舁きが行われました。

中洲流では櫛田入りの練習が3回あり、清道を廻って、祝いめでたも3回歌われました。

平日ということもあり、先導の子どもたちは少なめです。

1回目と3回目は井上博行さん、2回目は井上貴博総務と、兄弟で棒さばきというのも、他流舁きならではの見ものでした。

境内で小松親分を見かけました。ついでに華丸さんもその後の道中で見かけましたが撮影できず。

山笠はこれがあるからいいんですよね。(^^)

(小松さん、白髪が増えられた印象を受けます。)

3回目の櫛田入りのあとは、このまま町へ繰り出しました。

2017年07月11日

博多祇園山笠2017(#2)中洲流の流舁き(2017710)

まず、朝倉市や東峰村、日田市他で先週発生した豪雨災害の御見舞い申し上げます。

日田祇園の曳山行事は中止が決まりましたが、博多祇園山笠は台風が来ようと中止になることはありません。きっと、勇気づけられると思っています。

…………

博多祇園山笠は、『静』から『動』へ。

昨日は夕方から各流で流舁きが行われました。

今年の一番山笠である中洲流も、例年通り、16時からスタートしました。

年々、舁き山の人形に圧倒と迫力を感じられますが、今年も見ごたえがあります。

今日は、15時から他流舁き。中洲流では、道中で、櫛田入りの練習が行われる予定になっています。

今年は祝いめでたを歌うために時間に余裕があるといっても、練習はいつも通りでかわりはないことでしょう。

ユネスコ無形文化遺産に指定されて初めて行われる博多祇園山笠。(5月の特別巡行を除く)

今年は、15日の追い山が土曜日にあたるため、多くの人出も予想されます。余裕を持っていきたいですね。

日田祇園の曳山行事は中止が決まりましたが、博多祇園山笠は台風が来ようと中止になることはありません。きっと、勇気づけられると思っています。

…………

博多祇園山笠は、『静』から『動』へ。

昨日は夕方から各流で流舁きが行われました。

今年の一番山笠である中洲流も、例年通り、16時からスタートしました。

年々、舁き山の人形に圧倒と迫力を感じられますが、今年も見ごたえがあります。

今日は、15時から他流舁き。中洲流では、道中で、櫛田入りの練習が行われる予定になっています。

今年は祝いめでたを歌うために時間に余裕があるといっても、練習はいつも通りでかわりはないことでしょう。

ユネスコ無形文化遺産に指定されて初めて行われる博多祇園山笠。(5月の特別巡行を除く)

今年は、15日の追い山が土曜日にあたるため、多くの人出も予想されます。余裕を持っていきたいですね。

2017年05月30日

六月博多座大歌舞伎の船乗り込み(20170529)

5月29日、六月博多座大歌舞伎を前に、船乗り込みが博多川にて行われました。

昨年は荒天で中止になったので、2年ぶりです。

今回は、襲名披露となる、中村橋之助改め八代目中村芝翫さん、長男の中村国生改め四代目中村橋之助さん、次男の中村宗生改め三代目中村福之助さん、三男の中村宜生改め四代目中村歌之助さん親子ら、出演される俳優陣が乗船されました。

全部とりあげるとキリがないので、親子のお姿を紹介。(^^)

撮影場所は、一昨年と同じところです。

ちょうど橋の上からなので、真下を通ります。(^^)

すばらしい親子ですねぇ。

六月博多座大歌舞伎は、初日6月2日~千秋楽26日です。

昨年は荒天で中止になったので、2年ぶりです。

今回は、襲名披露となる、中村橋之助改め八代目中村芝翫さん、長男の中村国生改め四代目中村橋之助さん、次男の中村宗生改め三代目中村福之助さん、三男の中村宜生改め四代目中村歌之助さん親子ら、出演される俳優陣が乗船されました。

全部とりあげるとキリがないので、親子のお姿を紹介。(^^)

撮影場所は、一昨年と同じところです。

ちょうど橋の上からなので、真下を通ります。(^^)

すばらしい親子ですねぇ。

六月博多座大歌舞伎は、初日6月2日~千秋楽26日です。

2017年05月19日

ユネスコ無形文化遺産登録記念イベントで九州5大祭りが集う!(#6)特別巡行_博多祇園山笠

5月13日、14日の2日間、福岡市役所周辺で行われたユネスコ無形文化遺産登録記念イベント。

メインイベントの特別巡行。

今回は、地元・福岡市の博多祇園山笠行事です。

~博多祇園山笠の起源と歴史~

鎌倉時代の仁治2(1241)年、承天寺の開祖・聖一国師が博多ではやった疫病退散のため施餓鬼棚に乗って祈祷水をまき、鎮めたことが起源とされます。博多は中世以来、大陸貿易などで栄えた国際貿易都市で、その後の戦国期には兵火に遭うことも多かったのですが、その都度、再建され、祇園信仰と結びつき櫛田社の祭礼となりました。世情が落ち着いた江戸期には先行する山笠を追う「追い山」が始まりました。

今回の特別巡行のために製作された舁き山。

標題は『継承一筋博多心』。人形のモデルは、スサノオノミコトです。

7つの流+1でおなじ山を舁くというのも、なかなか見られる光景ではありません。しかも、日没後に舁き山が動き出すというのもまた、見られませんね。(追い山当日の山列入りを除く)

13日は、福岡市の高島宗一郎市長と福岡県の小川洋県知事も、台上がりを務められました。

各流からの子供たちも、先導で招き板を持って参加しています。

もう説明不要ですが、博多祇園山笠は、毎年7月1日~15日に行われます。

メインイベントの特別巡行。

今回は、地元・福岡市の博多祇園山笠行事です。

~博多祇園山笠の起源と歴史~

鎌倉時代の仁治2(1241)年、承天寺の開祖・聖一国師が博多ではやった疫病退散のため施餓鬼棚に乗って祈祷水をまき、鎮めたことが起源とされます。博多は中世以来、大陸貿易などで栄えた国際貿易都市で、その後の戦国期には兵火に遭うことも多かったのですが、その都度、再建され、祇園信仰と結びつき櫛田社の祭礼となりました。世情が落ち着いた江戸期には先行する山笠を追う「追い山」が始まりました。

今回の特別巡行のために製作された舁き山。

標題は『継承一筋博多心』。人形のモデルは、スサノオノミコトです。

7つの流+1でおなじ山を舁くというのも、なかなか見られる光景ではありません。しかも、日没後に舁き山が動き出すというのもまた、見られませんね。(追い山当日の山列入りを除く)

13日は、福岡市の高島宗一郎市長と福岡県の小川洋県知事も、台上がりを務められました。

各流からの子供たちも、先導で招き板を持って参加しています。

もう説明不要ですが、博多祇園山笠は、毎年7月1日~15日に行われます。

2017年05月18日

ユネスコ無形文化遺産登録記念イベントで九州5大祭りが集う!(#5)特別巡行_日田祇園

5月13日、14日の2日間、福岡市役所周辺で行われたユネスコ無形文化遺産登録記念イベント。

メインイベントの特別巡行。

今回は、大分県日田市の日田祇園の曳山行事です。

~日田祇園の起源と由来~

日田における祇園信仰は、およそ500年前に悪疫鎮護の願いを込めて始められたと言われ、祇園社の祭神は牛頭天王(素戔鳴尊)です。正徳4(1714)年には現在のような山鉾の建造が行われ、奉納されていました。

山鉾は、最初の頃こそ小規模のものだったとのことでしたが、文化・文政期には高さ約12~15メートル級だったという。

平成8年に国の重要無形民俗文化財に指定され、現在は、10メートル級の山鉾を含めて9基の巡行が行われています。

縦に細長い山鉾。担ぎ上げるのもやっと。男たちの表情も険しくなります。

日田祇園、毎年7月20日過ぎの土曜日と日曜日に行われ、今年は20日に集団顔見世、22日と23日に祇園祭が行われる予定です。

メインイベントの特別巡行。

今回は、大分県日田市の日田祇園の曳山行事です。

~日田祇園の起源と由来~

日田における祇園信仰は、およそ500年前に悪疫鎮護の願いを込めて始められたと言われ、祇園社の祭神は牛頭天王(素戔鳴尊)です。正徳4(1714)年には現在のような山鉾の建造が行われ、奉納されていました。

山鉾は、最初の頃こそ小規模のものだったとのことでしたが、文化・文政期には高さ約12~15メートル級だったという。

平成8年に国の重要無形民俗文化財に指定され、現在は、10メートル級の山鉾を含めて9基の巡行が行われています。

縦に細長い山鉾。担ぎ上げるのもやっと。男たちの表情も険しくなります。

日田祇園、毎年7月20日過ぎの土曜日と日曜日に行われ、今年は20日に集団顔見世、22日と23日に祇園祭が行われる予定です。

2017年05月17日

ユネスコ無形文化遺産登録記念イベントで九州5大祭りが集う!(#4)特別巡行_八代妙見祭

5月13日、14日の2日間、福岡市役所周辺で行われたユネスコ無形文化遺産登録記念イベント。

メインイベントの特別巡行。

今回は、熊本県八代市の八代妙見祭の神幸行事です。

~八代妙見祭の起源と歴史~

14世紀以降八代神社近隣には古麓城(当時の八代城)があり政治・経済・文化の中心でした。相良氏が八代を治めた16世紀にはすでに下宮から中宮へ神輿の神幸、舞楽、流鏑馬などの祭礼が行われていたと古文書に記録が残ります。

その後衰退していた祭りを復興したのが1632年に八代城に入城した細川忠興(三斎)です。忠興は自ら製作した神輿や神馬を奉納するなど祭りの振興に尽力し妙見祭の礎を築きました。江戸時代はじめ八代城は現在の位置に移されました。当時の八代には近隣の物資が集まり長崎や上方との貿易で賑い、町の繁栄を背景に獅子舞や笠鉾、亀蛇など贅を尽くした出し物が奉納され町人が作り上げる祭りとなり、約300年前には現在と変わらない豪華絢爛な神幸行列が完成したといわれています。

亀蛇

八代ではガメ愛称でしられるこの「亀蛇」は亀と蛇が合体した想像上の動物です。その昔、妙見の神様がはるか中国からこの亀蛇に乗って海を渡ってこられ現在の竹原神社あたりの「竹原の津」に上陸されたという伝統にちなんでいます。亀蛇が妙見祭に登場するようになったのは、本蝶蕪や蘇鉄などの笠鉾が出されるようになった天和・貞享頃(江戸時代・1680年代)と考えられます。

(出町亀蛇保存会)

縦横無尽に動き回る、亀蛇。近くに来てくれると、なんだかいいことありそうな気がします。

笠鉾「菊慈童」

菊慈童は中国の周の穆王が愛した童子の名です。過失によって南陽郡のれき県に流されたが、その地で菊の露(菊水という仙薬)を飲んで、不老不死の身になったという仙人です。

この笠鉾は、謡曲「菊慈童」をしるしにしたものです。

またこの菊慈童は、他の笠鉾より由来が古く、たとえどんなに悪天候になっても行列に参加しなければなりません。

(宮之町笠鉾保存会)

笠鉾「蜜柑」

謡曲「橘」をしるしとしたもので、江戸時代に細川家から宮中と将軍家へ献上品となった八代蜜柑であらわしています。蜜柑は垂仁天皇の勅を受けて常世の国から持ち帰ったという仙薬であるとも言われています。

(中島町青少年笠鉾保存会)

各町内が守り継いできた笠鉾が八代市外に出たのは、妙見祭の約380年の歴史上初めてだったとのことで、珍しいものを見れました。

笠鉾2基はそれぞれ、300~400個に解体された部材がトラックで福岡市に運ばれ、各保存会が13日朝までに組み立てられたという。

亀蛇も、保存会が頭や手足をつないで完成させたのことでした。

八代妙見祭は、毎年11月2日に「神幸行列お下り」が、翌3日に「神幸行列お上り」の、2日間行われます。

メインイベントの特別巡行。

今回は、熊本県八代市の八代妙見祭の神幸行事です。

~八代妙見祭の起源と歴史~

14世紀以降八代神社近隣には古麓城(当時の八代城)があり政治・経済・文化の中心でした。相良氏が八代を治めた16世紀にはすでに下宮から中宮へ神輿の神幸、舞楽、流鏑馬などの祭礼が行われていたと古文書に記録が残ります。

その後衰退していた祭りを復興したのが1632年に八代城に入城した細川忠興(三斎)です。忠興は自ら製作した神輿や神馬を奉納するなど祭りの振興に尽力し妙見祭の礎を築きました。江戸時代はじめ八代城は現在の位置に移されました。当時の八代には近隣の物資が集まり長崎や上方との貿易で賑い、町の繁栄を背景に獅子舞や笠鉾、亀蛇など贅を尽くした出し物が奉納され町人が作り上げる祭りとなり、約300年前には現在と変わらない豪華絢爛な神幸行列が完成したといわれています。

亀蛇

八代ではガメ愛称でしられるこの「亀蛇」は亀と蛇が合体した想像上の動物です。その昔、妙見の神様がはるか中国からこの亀蛇に乗って海を渡ってこられ現在の竹原神社あたりの「竹原の津」に上陸されたという伝統にちなんでいます。亀蛇が妙見祭に登場するようになったのは、本蝶蕪や蘇鉄などの笠鉾が出されるようになった天和・貞享頃(江戸時代・1680年代)と考えられます。

(出町亀蛇保存会)

縦横無尽に動き回る、亀蛇。近くに来てくれると、なんだかいいことありそうな気がします。

笠鉾「菊慈童」

菊慈童は中国の周の穆王が愛した童子の名です。過失によって南陽郡のれき県に流されたが、その地で菊の露(菊水という仙薬)を飲んで、不老不死の身になったという仙人です。

この笠鉾は、謡曲「菊慈童」をしるしにしたものです。

またこの菊慈童は、他の笠鉾より由来が古く、たとえどんなに悪天候になっても行列に参加しなければなりません。

(宮之町笠鉾保存会)

笠鉾「蜜柑」

謡曲「橘」をしるしとしたもので、江戸時代に細川家から宮中と将軍家へ献上品となった八代蜜柑であらわしています。蜜柑は垂仁天皇の勅を受けて常世の国から持ち帰ったという仙薬であるとも言われています。

(中島町青少年笠鉾保存会)

各町内が守り継いできた笠鉾が八代市外に出たのは、妙見祭の約380年の歴史上初めてだったとのことで、珍しいものを見れました。

笠鉾2基はそれぞれ、300~400個に解体された部材がトラックで福岡市に運ばれ、各保存会が13日朝までに組み立てられたという。

亀蛇も、保存会が頭や手足をつないで完成させたのことでした。

八代妙見祭は、毎年11月2日に「神幸行列お下り」が、翌3日に「神幸行列お上り」の、2日間行われます。

2017年05月16日

ユネスコ無形文化遺産登録記念イベントで九州5大祭りが集う!(#3)特別巡行_戸畑祇園大山笠

5月13日、14日の2日間、福岡市役所周辺で行われたユネスコ無形文化遺産登録記念イベント。

メインイベントの特別巡行。

今回は、北九州市戸畑区の戸畑祇園大山笠行事です。

~戸畑祇園大山笠の起源と歴史~

飛幡八幡宮の記録に享和2(1802)年、村内で疫病が流行した際、有志がご祭神の須賀大神に退散の祈願祭を斎行したところ、終息したので、翌年から山笠を奉納したとの趣旨が書かれており、この年を起源としています。現在の形の「大山笠競演会」は1954(昭和29)年に始められました。

戸畑祇園大山笠の大きな特色といえば、昼と夜でその姿が大きく異なることでしょう。

幟山笠

昼は、山笠本来の姿と言われる「幟山笠」で、格調高く華麗な姿を披露されます。ちなみに、台枠の組み立てには、釘は一切使用していないとのこと。

提灯大山笠

夜は「提灯大山笠」。昼の「幟山笠」の飾り物が外されて、12段、309個の提灯に彩られた光のピラミッドへと姿を変えます。

天籟寺大山笠の『天』の提灯が浮かび上がっています。

一部が『祝 ユネスコ無形文化遺産』にもなっています。細かい演出にも感服でした。

戸畑祇園大山笠は、毎年7月の第4土曜日を挟む3日間行われます。

絢爛豪華な「幟大山笠」から光の「提灯大山笠」へ、変化も楽しめます。

メインイベントの特別巡行。

今回は、北九州市戸畑区の戸畑祇園大山笠行事です。

~戸畑祇園大山笠の起源と歴史~

飛幡八幡宮の記録に享和2(1802)年、村内で疫病が流行した際、有志がご祭神の須賀大神に退散の祈願祭を斎行したところ、終息したので、翌年から山笠を奉納したとの趣旨が書かれており、この年を起源としています。現在の形の「大山笠競演会」は1954(昭和29)年に始められました。

戸畑祇園大山笠の大きな特色といえば、昼と夜でその姿が大きく異なることでしょう。

幟山笠

昼は、山笠本来の姿と言われる「幟山笠」で、格調高く華麗な姿を披露されます。ちなみに、台枠の組み立てには、釘は一切使用していないとのこと。

提灯大山笠

夜は「提灯大山笠」。昼の「幟山笠」の飾り物が外されて、12段、309個の提灯に彩られた光のピラミッドへと姿を変えます。

天籟寺大山笠の『天』の提灯が浮かび上がっています。

一部が『祝 ユネスコ無形文化遺産』にもなっています。細かい演出にも感服でした。

戸畑祇園大山笠は、毎年7月の第4土曜日を挟む3日間行われます。

絢爛豪華な「幟大山笠」から光の「提灯大山笠」へ、変化も楽しめます。

2017年05月15日

ユネスコ無形文化遺産登録記念イベントで九州5大祭りが集う!(#2)特別巡行_唐津くんち

5月13日、14日の2日間、福岡市役所周辺で行われたユネスコ無形文化遺産登録記念イベント。

メインイベントとなる特別巡行は2日間とも、唐津くんちの曳山行事、戸畑祇園大山笠行事、八代妙見祭の神幸行事、日田祇園の曳山の順に、そして最後に博多祇園山笠が、時計回りにて、巡行を行われました。

展示場所からの移動の都合で、観覧場所によっては何度か見られたようですけどね。

ということで、特別巡行のようすを、上記の順に各祭りに分けてお送りいたします。

まずは、佐賀県唐津市の唐津くんちから。

~唐津くんちの起源と歴史~

唐津神社の神様が御神輿で御旅所へ向かう御神幸が始まったのは、寛文年間(1661-1672)の頃といわれます。これに現在の曳山が奉納されたのは1819(文政2)年の「赤獅子」が始まりで、石崎嘉兵衛がお伊勢参りの帰途、京で見た祇團祭の山鉾を参考に作ったと伝えられます。それから1876(明治9)年までに各町で順次制作、奉納され、現在では14台の曳山が巡行しています。

昭和33年1月、「唐津曳山」として、佐賀県重要有形民俗文化財の指定を受けました。

昭和55年1月、「唐津くんちの曳山行事」として、国指定重要無形民俗文化財の指定を受けました。

14台ある曳山のなかから、今回のイベントのために福岡へやってきたのは、十一番曳山(米屋町)の「酒呑童子と源頼光の兜」で、1869(明治2)年の制作です。

5月13日

提灯等の電飾がつけられた曳山は、毎年11月2日(初日)の宵ヤマなどでも見ることもできますが、間近で見ると、やはり幻想的ですねぇ。

5月14日

曳山に、女子も上がっています。男女関係なく参加できるのもいいですね。

曳山の後ろ、下のほうでは、各曳山を盛り立てている、太鼓を叩いたり、縦笛を吹いたりする人々の姿も見えます。

唐津くんちは、毎年11月2日の宵ヤマ、3日の御旅所神幸・御旅所曳込・御旅所曳出、4日の翌日祭の3日間行われます。

秋のお祭りで、この時期(初夏)というのは非常に珍しいですね。(^^)

メインイベントとなる特別巡行は2日間とも、唐津くんちの曳山行事、戸畑祇園大山笠行事、八代妙見祭の神幸行事、日田祇園の曳山の順に、そして最後に博多祇園山笠が、時計回りにて、巡行を行われました。

展示場所からの移動の都合で、観覧場所によっては何度か見られたようですけどね。

ということで、特別巡行のようすを、上記の順に各祭りに分けてお送りいたします。

まずは、佐賀県唐津市の唐津くんちから。

~唐津くんちの起源と歴史~

唐津神社の神様が御神輿で御旅所へ向かう御神幸が始まったのは、寛文年間(1661-1672)の頃といわれます。これに現在の曳山が奉納されたのは1819(文政2)年の「赤獅子」が始まりで、石崎嘉兵衛がお伊勢参りの帰途、京で見た祇團祭の山鉾を参考に作ったと伝えられます。それから1876(明治9)年までに各町で順次制作、奉納され、現在では14台の曳山が巡行しています。

昭和33年1月、「唐津曳山」として、佐賀県重要有形民俗文化財の指定を受けました。

昭和55年1月、「唐津くんちの曳山行事」として、国指定重要無形民俗文化財の指定を受けました。

14台ある曳山のなかから、今回のイベントのために福岡へやってきたのは、十一番曳山(米屋町)の「酒呑童子と源頼光の兜」で、1869(明治2)年の制作です。

5月13日

提灯等の電飾がつけられた曳山は、毎年11月2日(初日)の宵ヤマなどでも見ることもできますが、間近で見ると、やはり幻想的ですねぇ。

5月14日

曳山に、女子も上がっています。男女関係なく参加できるのもいいですね。

曳山の後ろ、下のほうでは、各曳山を盛り立てている、太鼓を叩いたり、縦笛を吹いたりする人々の姿も見えます。

唐津くんちは、毎年11月2日の宵ヤマ、3日の御旅所神幸・御旅所曳込・御旅所曳出、4日の翌日祭の3日間行われます。

秋のお祭りで、この時期(初夏)というのは非常に珍しいですね。(^^)